偽アカウントとは?|実例から学ぶ偽アカウントへの対策

近年、SNS上で企業になりすました偽アカウントによる被害が増えています。

この記事では、偽アカウントの定義やよくある被害パターン、実際の事件事例を紹介し、すぐに実践できる対策方法を解説します。

目次[非表示]

- 1.偽アカウントとは?

- 2.偽アカウントの被害を受けやすい内容3選

- 2.1.金銭詐欺の被害

- 2.2.個人情報悪用の被害

- 2.3.虚偽情報拡散による風評被害

- 3.偽アカウントが絡む事件の実例について

- 4.すぐ実践すべき!|偽アカウントへの対策とは?

- 4.1.① セキュリティ対策

- 4.2.② 従業員への教育

- 4.3.③ ユーザーへの教育

- 4.4.④ 監視体制の整備

- 4.5.⑤ 迅速な対応

- 5.エルテスの投稿監視サービスによくある質問

- 5.1.① 「Webリスクモニタリング」とはどんなサービスですか?

- 5.2.② この監視はAIだけで行っているのですか?

- 5.3.③ どのような企業が導入しているのですか?

- 5.4.④ 偽アカウントに対しては、具体的にどのような対策が行われるのですか?

- 5.5.⑤ 偽アカウント対策のために、他にもどのような支援がありますか?

- 6.まとめ

▶ネット上のリスク対策に!「Webリスクモニタリング」の仕組みや解決できる課題を紹介

偽アカウントとは?

偽アカウントとは、SNSなどで実在する他人や企業になりすまして作成されたアカウントのことです。その目的は様々で、やりとりする相手を混乱させることが多く、さらに詐欺行為・デマ拡散・個人情報の収集など、信用を傷つける悪意ある目的に利用されます。

偽アカウントは一見すると公式アカウントや本人と見分けがつきにくいのが特徴です。例えば公式アカウントのIDに紛らわしい記号や文字を加え、プロフィール画像を無断使用して本物そっくりに装います。

SNS各社も利用規約でなりすましを禁止し、偽アカウントを発見次第削除する対策を取っていますが、次々と新しいものが作成されるため、企業側も継続的な監視と注意が必要です。

偽アカウントの被害を受けやすい内容3選

偽アカウントによって引き起こされる代表的な被害のパターンを3つ紹介します。被害に遭いやすい内容を知り、事前にリスクを把握しておきましょう。

金銭詐欺の被害

最も多い被害の一つが、偽アカウントを使った金銭詐欺です。

企業の公式アカウントを装い、「限定キャンペーン実施中」や「今だけ特価」といった文言でユーザーを誘導し、偽の購入ページや支払い先へと誘い込みます。被害者となったユーザーは、本物だと信じて支払いを済ませるものの、商品が届かない、粗悪なものが届く、連絡が取れないなどのトラブルに発展します。

個人情報悪用の被害

偽アカウントの目的は金銭だけではありません。もうひとつ深刻なのが、ユーザーの個人情報を狙ったケースです。

たとえば、企業や著名人の名前を語り、「当選しました」「モニターを募集しています」といったメッセージを送り、氏名や住所、電話番号、クレジットカード番号などを入力させる手口が代表的です。

こうして集められた情報は、不正ログインやアカウント乗っ取り、さらにはダークウェブ上での売買にまで利用される可能性があります。

虚偽情報拡散による風評被害

企業にとってもう一つ見過ごせないのが、虚偽情報の拡散による風評被害です。

たとえば、企業名をかたるアカウントが「不祥事を起こした」「サービスを終了する」など、まったく根拠のないデマを流した場合、ユーザーはそれを本物と信じて拡散してしまう可能性があります。

たとえ事実無根であっても、一度広まったイメージを覆すのは容易ではなく、被害の回復には長い時間と工数を要します。

▶思わぬところに影響が!ネット上の風評被害が採用活動に与える影響を確認

偽アカウントが絡む事件の実例について

ここでは、偽アカウントが関係して発生した実例を3つ紹介します。どのケースも、偽アカウントによって重大なリスクや損害が発生した例です。こうした実例を知ることで、偽アカウント対策の重要性を改めて認識しましょう。

① SNSを運用していない企業になりすました偽アカウント

ある100円均一ショップを展開する企業の公式X(旧Twitter)アカウントを装った偽アカウントが確認されました。プロフィール欄には「店員が更新しています。新商品やオススメ商品などをお届けいたします!」と記載し、他社企業との交流やYouTubeアカウント開設なども行っていました。

企業側は「弊社ではSNS公式アカウントは運用していない」と声明を出し、注意喚起を行いました。問題のアカウントはその後、「本社が運営しておらず、店舗で管理していた」と投稿して謝罪し、事実上のなりすましを認める形となりました。

② キャンペーン当選を装い情報を詐取する偽アカウント

あるスナック菓子メーカーの公式X(旧Twitter)アカウントを装った偽アカウントが確認されました。偽アカウントは、キャンペーン当選を装ってDMを送り、個人情報の入力をユーザーに促していました。

企業側は、偽アカウントによる被害拡大を防ぐため、違反報告を行うとともに、ユーザーに対して公式アカウントの確認や不審なDMへの対応に注意するよう呼びかけていました。

③ PR案件を装いLINE誘導を行う偽アカウント

ある家電メーカーの公式Instagramアカウントを模倣した偽アカウントが確認されました。

偽アカウントは同社従業員の名前を無断で使用し、PR案件の依頼を装ってユーザーDMを送りつけ、LINEへの誘導を図るという悪質な手口が用いられていました。

企業側は「当社とは一切関係ございません」と声明を発表し、併せてなりすましアカウントの情報も公開しました。通報を継続しているものの、凍結には至っておらず、ユーザーに対しては「もしDMを受け取った際はブロックだけでなく、通報のご協力もお願いできると幸いです」と呼びかけていました。

すぐ実践すべき!|偽アカウントへの対策とは?

こうした偽アカウントによるリスクに対し、企業はどのような対策を講じるべきでしょうか。まずは以下の6つのポイントを押さえて、自社とユーザーを守る備えを固めましょう。

① セキュリティ対策

パスワード管理や二段階認証などセキュリティ対策も重要です。

推測されにくい複雑なパスワードを使用しましょう。大文字と小文字、数字、特殊文字を組み合わせたパスワードを選び、定期的に変更すると効果的です。

また、ログイン時の二段階認証を設定して、パスワードが漏洩した場合でも、アカウントへの不正アクセスを防ぐことができるようにしましょう。

② 従業員への教育

企業内部でのSNS利用ガイドラインの策定と徹底も、なりすまし防止策として重要です。

ガイドラインを設けることで、従業員がどのような情報を公開してよいのか、どのような対応をすべきかなどを明確にすることができ、偽アカウントによる情報の不正利用を防ぐことができます。

また、こうしたルールを形だけのものにしないためにも、教育や研修も定期的に行いましょう。

③ ユーザーへの教育

フォロワーや顧客に対しても、なりすましアカウントの見分け方や、安全なSNSの利用方法を周知することが重要です。

例えば、「当社のキャンペーン当選連絡は公式サイト経由で行います」などの方針をあらかじめ案内しておくと、ユーザー側も怪しいDMや偽アカウントからのメッセージに対して警戒しやすくなります。

④ 監視体制の整備

偽アカウントによる被害を未然に防ぐためには、早期発見の体制づくりも欠かせません。

ユーザーからの通報がきっかけとなることもありますが、企業自身が定期的に自社ブランド名や関連キーワードを検索し、偽アカウントが存在しないかをチェックすることが重要です。

⑤ 迅速な対応

万が一、偽アカウントを発見した場合には、できる限り速やかに行動することが求められます。まずは該当するSNSプラットフォームに通報し、アカウントの削除を依頼しましょう。同時に、自社の公式アカウントやウェブサイトを通じて注意喚起を行い、ユーザーに偽アカウントの存在を知らせることも大切です。

また、被害が出ている場合には法的措置も視野に入れ、必要に応じて警察や弁護士に相談することも検討しましょう。

エルテスの投稿監視サービスによくある質問

ここでは、エルテスの投稿監視サービス「Webリスクモニタリング」について、偽アカウント対策を中心に、企業のご担当者からよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。

① 「Webリスクモニタリング」とはどんなサービスですか?

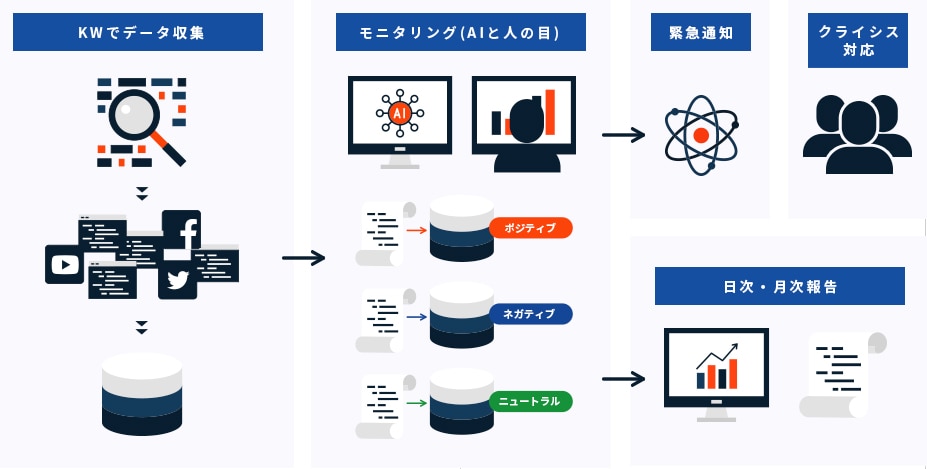

エルテスの「Webリスクモニタリング」は、X(旧Twitter)やInstagram、掲示板、ブログといったインターネット上の投稿を24時間365日体制で監視し、企業にとってリスクとなり得る情報を早期に検知・通知するサービスです。

企業名や商品名を含む投稿、不適切な書き込み、誹謗中傷、内部情報の漏洩、さらには企業になりすました偽アカウントの出現までを対象とし、炎上や風評被害の拡大を防ぐことを目的としています。

万一リスクが検知された場合には、必要に応じてコンサルタントが初動対応を支援する体制も整っており、企業の安心を守る包括的なリスク対策が可能です。

② この監視はAIだけで行っているのですか?

「Webリスクモニタリング」は、AIと専門スタッフのハイブリッド型体制で運用されています。AIは膨大な投稿データを効率的に収集し、リスクの可能性がある情報を抽出するのに非常に優れていますが、投稿の文脈や意図、ニュアンスまで正確に読み取ることは困難です。

そのため、AIがリスクと判定した投稿については、最終的に人の目による確認を行い、誤検知や見落としを防いでいます。

AIと人の強みを組み合わせることで、より精度の高いリスク検知を実現しているのが特徴です。

③ どのような企業が導入しているのですか?

「Webリスクモニタリング」は、現在までに1,000社以上の企業に導入されており、業種や規模を問わず幅広い企業が活用しています。

特に、自社のブランド価値を守りたいと考える広報部門、情報漏洩や誹謗中傷の拡散を未然に防ぎたいリスク管理部門など、多様な部署において導入が進んでいます。

④ 偽アカウントに対しては、具体的にどのような対策が行われるのですか?

エルテスでは、企業になりすました偽アカウントによるトラブルを未然に防ぐため、定期的にSNSパトロールを実施しています。新たな偽アカウントが確認され次第、速やかに企業へ通知を行い、ユーザーが誤認や被害に遭う前に、先回りして対応をサポートします。

これにより、企業のブランドや信頼を守る支援を行っています。

⑤ 偽アカウント対策のために、他にもどのような支援がありますか?

エルテスでは、単に偽アカウントを検知するだけでなく、企業が主体的にリスクに対応できるような体制づくりも支援しています。その一つが「オンラインレピュテーション調査」です。このサービスでは、偽アカウントの調査とリスク度合いをレポーティングします。蓄積されたSNSデータを活用し、過去の傾向から偽アカウントの出現パターンも分析します。

さらに、「危機管理体制構築支援」では、なりすましアカウントの検知・報告から対応までの一連のエスカレーションフロー(伝達経路)を、企業規模や組織体制に合った形で構築支援します。情報の報告窓口やどの部署に共有するか、どのような対応が必要か、現在の課題やご要望をヒアリングしながら体制整備をサポートします。

▶Webリスクモニタリングでリスク対策は実現できる理由と詳細はこちら

デジタルリスク対策の相談は、エルテスへ

まとめ

SNS上のリスクは年々高度化していますが、適切な知識と対策があれば被害を低減させることができます。自社のSNS運用を今一度見直し、偽アカウントから自社や顧客を守る体制を整えましょう。

もし社内リソースだけでは対応が難しい場合は、ぜひエルテスのご活用をご検討ください。