ネット炎上レポート 2025年4月版

2025年4月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

▼SNS炎上しやすい業界?飲食・食品製造業における5つのデジタルリスクを確認

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年4月のネット炎上トレンド

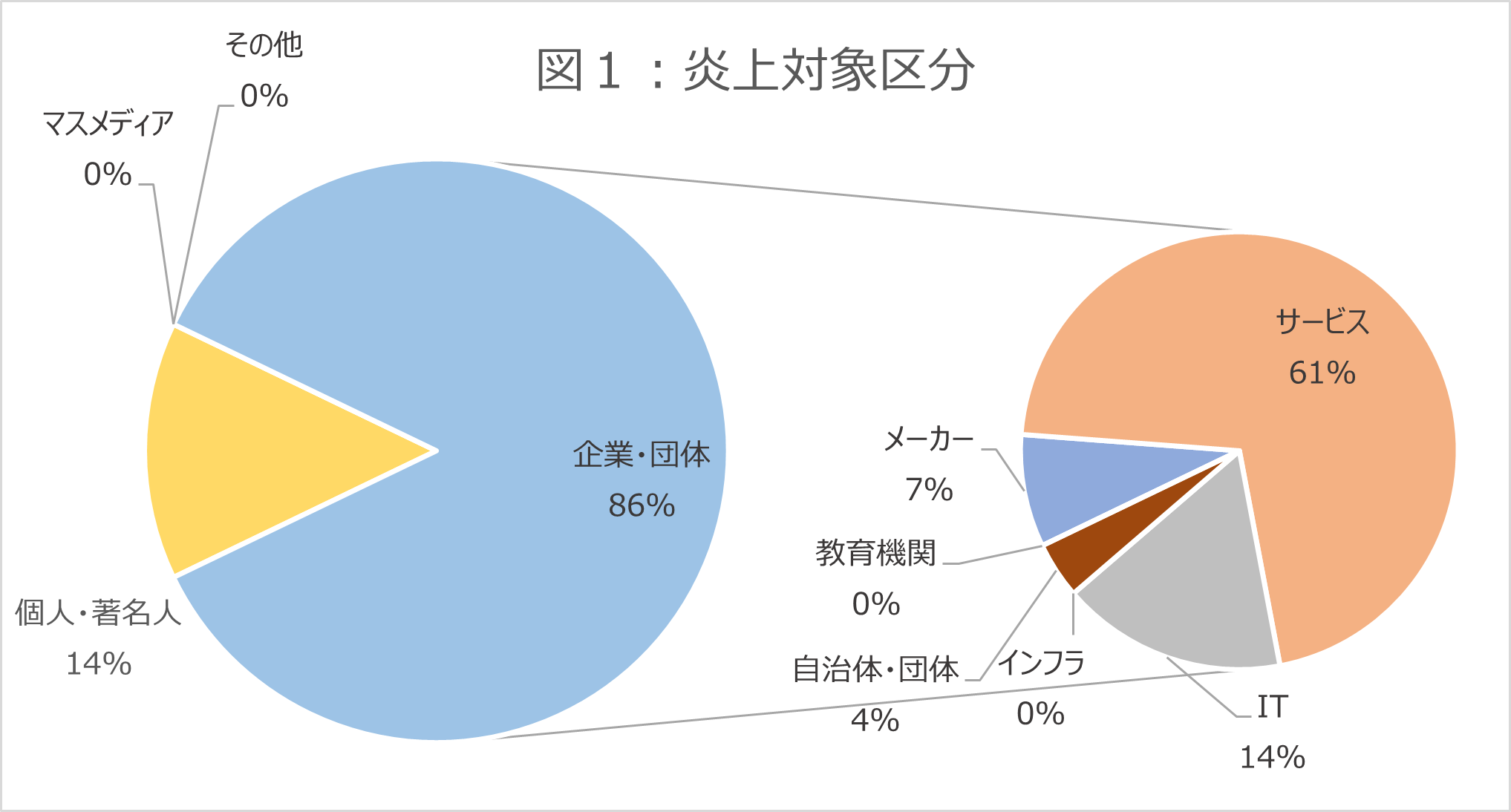

2025年4月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が86%(前月比9ポイント減)、「個人・著名人」は14%(14ポイント増)と前月より大きく増加した結果になりました。これは、YouTuberなどインフルエンサーの言動が批判される事例が目立ったことが要因と考えられます。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が61%(4ポイント減)、次いで「IT」が14%(9ポイント増)、「メーカー」が7%(2ポイント増)、「自治体・団体」が4%(1ポイント減)となりました。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

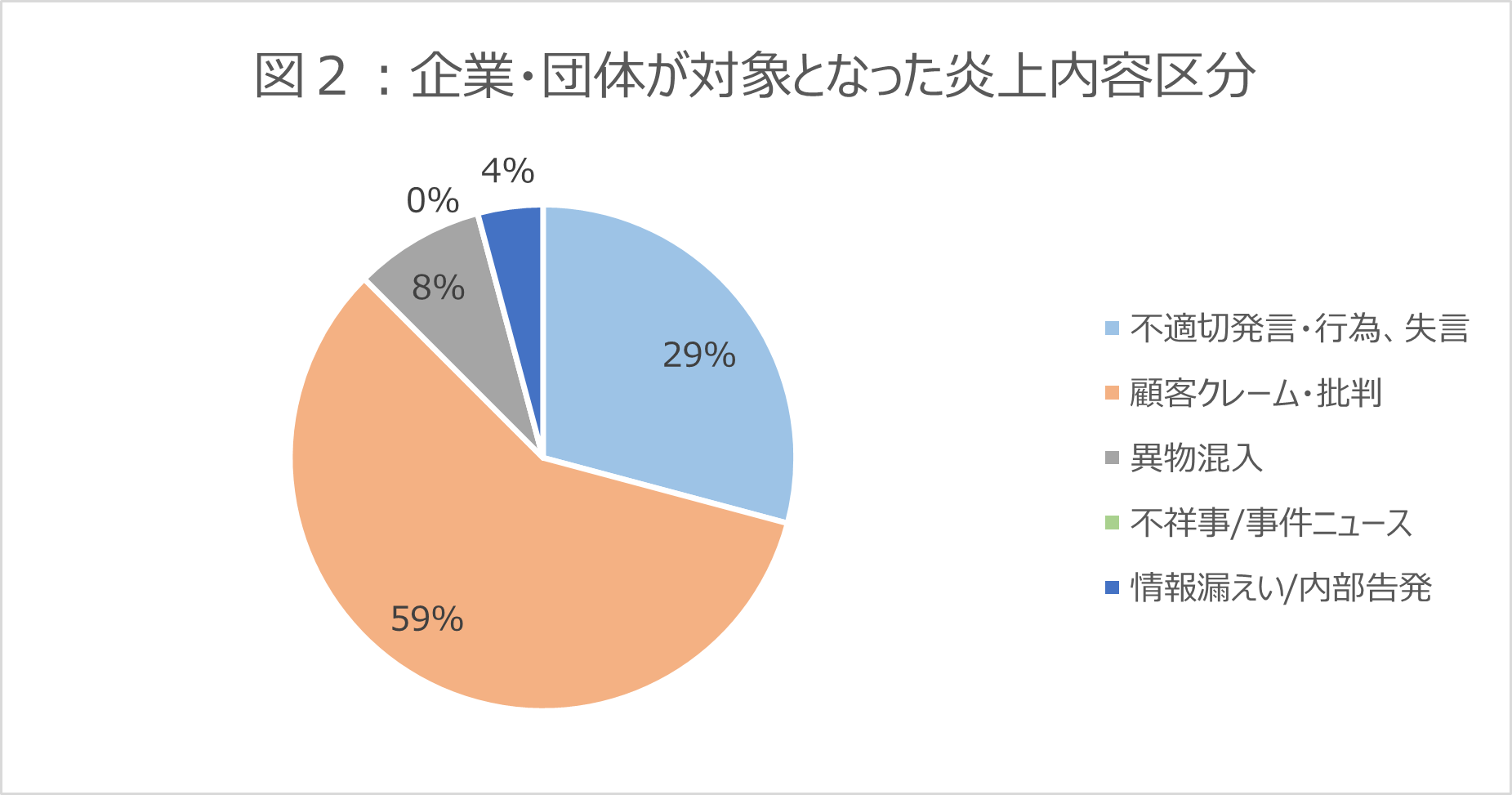

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」が59%(6ポイント増)と前月に引き続き全体の半数以上を占める結果となりました。そして、「不適切発言・行為、失言」が29%(13ポイント減)となり、前月よりも大きく減少しました。これは前々月から増加傾向にあった数値が落ち着き、元の水準に戻ったと考えられます。次いで、「異物混入」が8%(3ポイント増)、「情報漏えい/内部告発」が4%(4ポイント増)と続きました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

料理に給水シートが混入した状態で客に提供し批判が殺到

とある飲食店において、客に提供された料理に給水シートが混入した状態だったことが発覚し、批判が殺到しました。

4月下旬、大手飲食チェーン店の料理を口にした客が中身を確認したところ、給水シートが混入していました。その場で店員に指摘したところ、責任者がその場で謝罪したとされています。SNSユーザーからは、「調理工程の中で気が付くことができそう」といった批判意見や、3月のネット炎上レポートでも紹介した「飲食店の味噌汁に異物が混入していた」という事例の運営企業と同じ運営企業のブランドだったことに不信感を抱いたとする意見もありました。一方で、「謝罪や対応があったのなら周りが必要以上に取り上げる必要はない」と擁護するような意見も見られました。運営企業は、保健所に連絡したと説明した上で、謝罪と再発防止についてコメントしました。

飲食店における異物混入は受け手にとってインパクトが強く、特に画像を伴った情報がネット上に発信されると一気に拡散される可能性があります。このようなリスク投稿が発信された際は、早期に検知し状況の把握や対応の判断をスピーディーに行っていくことが求められます。

客が嘔吐した際の対応に不備があったとして、批判が殺到

飲食店において、客が嘔吐した際の店側の対応に不備があったとして、批判が殺到しました。

該当の店舗を使用した客がThreadsに本事象について投稿したことで発覚しました。投稿によると、隣の席の客がごみ袋をテーブルに広げて30分程度嘔吐をし続けるという事象が発生したといいます。また、投稿主は店員にクレームを伝えたものの、店側は「本社に繋がらない」「責任者もいない」と返答され、席の変更などの対応はされなかったとされています。SNSユーザーからは、「嘔吐する客を放置するのは周りの客に迷惑すぎる」「嘔吐のイメージがついて行く気にならない」「対応がずさんである」といった批判意見が多く寄せられました。騒動に関して、運営企業からは公式HPにおいて、今回の対応に関する謝罪文がリリースされています。

店内での出来事がSNS上に投稿されることで、トラブルが表出することが多くあります。その情報をいち早くキャッチし対応の判断をスムーズに進めるため、ネット上の情報を常に把握できる体制を構築することが必要です。

▼騒動を拡大させないポイントは?企業のSNS炎上への対応事例はこちら

まとめ

4月は、飲食店における炎上が複数見られ、異物混入や利用客への対応不備に関する事例が発生しました。

1つ目の事例においては、異物混入の投稿は証拠となる画像や動画が添付されて投稿されるとインパクトが強く炎上リスクが高いため、早期に検知し迅速に対応を進めることが重要であると、改めてわかりました。異物混入に関する投稿が拡散されると、ユーザーが利用を控えるといった動きや、企業のブランドイメージや信頼性の低下に繋がる可能性があります。このようなリスクの火種を早期発見できる監視体制を構築し、万が一発見された際の対応フローやルールを定めておくことを推奨します。

2つ目の事例においては、店舗内で発生したトラブルであってもSNSなどネット上に表出して世間に知れ渡る場合があるため、企業は店舗からの報告だけでなく、ネット上にリスク投稿がないか、常に把握できる体制を構築することが必要であるとわかりました。炎上の兆候を早期に把握することに併せて、適切な企業対応を実施するために論調を把握することも、炎上リスクを低減するための対策となります。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。

▼リスク投稿を早期発見する仕組みとは?Webリスクモニタリングの詳細はこちら