リスクマネジメントとは?目的・必要性・手法まで分かりやすく解説

企業を経営するうえで、大小さまざまなリスクが発生することが想定されます。

リスク発生時に被害や損失を受けないためにも、事前にリスクを把握し、適切な対策を講じていくことが大切です。リスクマネジメントを行うことで、今後起こり得るリスクを回避または被害を最小限に抑えられる可能性があります。

担当者のなかには、「リスクマネジメントの目的が知りたい」「有効な手法を把握しておきたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、リスクマネジメントの目的や必要性、手法について解説します。

目次[非表示]

▼【お役立ち資料】SNSのデータを活用したリスクマネジメントの事例はこちら

リスクマネジメントとは?

リスクマネジメントとは、企業が直面するさまざまなリスクとその影響を正しく把握し、あらかじめ対策を講じることで、危機の発生を防ぎ、万が一発生した場合でも損失を最小限に抑えるための経営管理の手法です。

そもそもリスクとは、「事態が起こる確率と、その結果の組み合わせ」と定義されることが一般的です。

たとえば、ネット炎上のリスクを例にすると、「自社のSNS投稿が炎上する確率」と「炎上してしまったときにどんな被害が出るのか」を合わせて考える必要があります。ただ炎上しそうかどうかだけでなく、実際に炎上したら信用を失ったり、取引先から契約を打ち切られたり、売上が落ちたりといった影響も含めて考えるのがリスクマネジメントです。

また、リスクの感じ方が立場によって異なることにも注意が必要です。たとえば、SNS担当者は「話題をつくるために攻めた投稿をしたい」と考えるかもしれませんが、コンプライアンス部門は「企業の信用を傷つける恐れがあることはしたくない」と感じることもあります。このように、社内でも部門ごとにリスクの捉え方が違い、意見が対立することもあります。

だからこそ、会社全体でリスクを正しく認識し、共通の目線を持って対応することが大切です。

企業を取り巻くリスクについて

企業経営を取り巻くリスクはさまざまあり、主には以下のような種類に整理することができます。

リスクの種類 | 主な事例 |

労務災害リスク |

・従業員の業務に起因する身体障碍

・ハラスメントによる従業員からの損害賠償請求

|

賠償責任リスク |

・顧客情報漏洩による損失

・異物混入・リコールによる損失

|

財物損害リスク |

・見物の損害

・商品・製品などの損害

|

休業損害リスク |

・火災による休業

・水彩による休業

|

自動車リスク |

・自動車事故による損害賠償

・車両の損害

|

経営リスク |

・経営者の死亡・ケガ・病気

・会社役員個人への損害賠償請求

|

上記のリスクは、企業経営を行ううえで必ず起こり得るリスクです。だからこそ、それぞれが自社に与える影響を具体的に考え、事前に備えておくことが重要です。

リスクマネジメントの目的

リスクマネジメントの目的は、経済活動のなかで起こり得るリスクの回避です。リスクを事前に把握・管理し、適切な対策を講じることで、リスク発生時の被害を最小限に抑えられます。

近年では、企業のリスクが社会にも影響を及ぼすという考え方が浸透しつつあり、今後はより幅広い視点でリスクマネジメントを実施する必要があります。

リスクマネジメントの必要性

リスクマネジメントの必要性が高まっている要因として、業務の複雑化やアウトソーシング化、デジタル化などが挙げられます。

自社だけではなく、グループ会社・子会社・取引先・投資先などのステークホルダーで問題が起きた場合は、連鎖的に被害を受ける可能性があることから、適切なリスクマネジメントが求められています。

すべてのリスクを把握・対策できるわけではありませんが、日頃からリスクマネジメントを実施している企業とそうではない企業では、リスク発生時の被害規模や回復速度に差が出ると考えられます。

▼【調査レポート】企業のSNSに関するリスク対策状況の結果はこちら

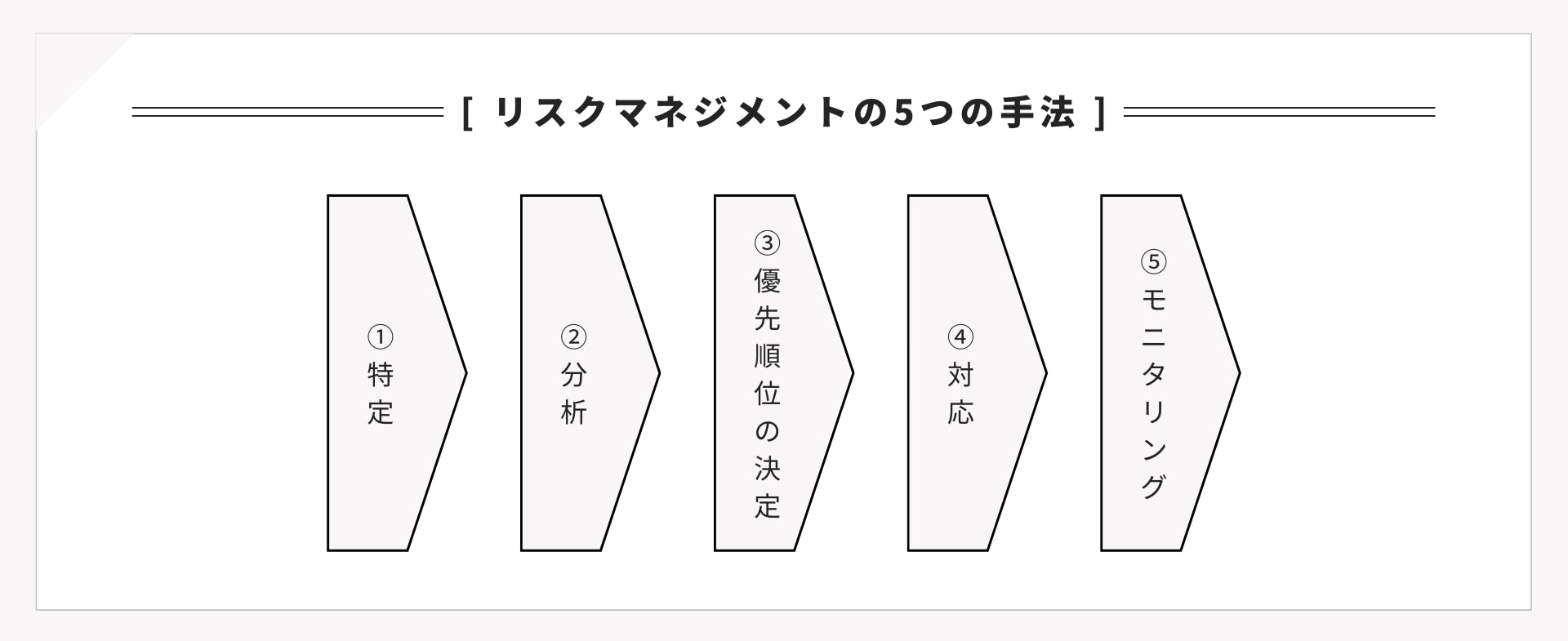

リスクマネジメントの5つの手法

リスクマネジメントは、基本的に一連の手法(プロセス)に沿って行われます。リスクマネジメントをはじめて実施するという場合でも、プロセスを順番に進めていくことでリスクの把握と対応ができるようになります。

ここでは、リスクマネジメントの手法を5つ紹介します。

①特定

考え得るリスクをリストアップし、可視化することをリスクの特定といいます。

リスクの特定を行う際は、担当部署だけではなく、各部署の関係者や専門家を含めて話し合うことで、より広い視点でリスクの発見ができます。特定作業では、起こり得ないと考えられるリスクや目を背けたくなるようなリスクも含めて考えることが大切です。

②分析

特定したリスクを細かく分析し、発生する確率や影響の重大さを考えます。

例えば、不良品発生時に起こる商品回収に伴う損失を考えるのであれば、過去の事例や統計データを参考にすると、より具体的に分析できるはずです。しかし、リスクのなかには自然災害や人命に関わる事故などがあり、数値化できない場合もあります。

こういった数値化・可視化できない事象は、関係者同士で議論を重ね、リスクを相対的に比べることが大切です。

③優先順位の決定

分析結果に基づき、リスクが企業に与える影響や発生確率を考慮して、優先順位を決定します。優先順位を決定することで、対策する必要があるリスクが明確になり、取り組みやすくなります。

優先度が高くないリスクでも、早期に対応できるものであればそちらを優先する場合もあるため、見極めが大切です。

④対応

優先度が高いもしくは早期に対応できると判断されたリスクに対して、適切な対策を考えます。

リスクを低減するだけにとどめる、リスクそのものを排除するなど、さまざまなアプローチ方法があります。対策は可能な限り具体的に検討し、対応にかかる時間を決定しておくことで、よりスムーズな対応ができるはずです。

⑤モニタリング

リスクに対する対応を行ったあとは、効果や影響、改善点などを確認します。

継続的に監視し、記録を残しておくことで、リスクが再発した場合でもすぐに対応できるようになります。モニタリングを行う際は、これまでの手法と同様、各部署の関係者とコミュニケーションをとりながら進めることが大切です。

▼【お役立ち資料】WEBやSNSに関するモニタリングの活用事例はこちら

リスクマネジメントを行う際のポイントについて

リスクマネジメントを効果的に進めるためには、次の4つのポイントを意識することが大切です。

組織全体での取り組む

リスクマネジメントは一部の部門や担当者だけが行うものではなく、組織全体として取り組む必要があります。なぜなら、リスクは部署や立場を問わず、あらゆる業務の中に潜んでいるからです。仮に特定の部署だけがリスク対策を行っていても、別の部署や業務が見落としていれば、そこから新たなリスクが発生し組織全体に影響を及ぼす可能性があります。そのため、経営層から現場の従業員まで、すべての人がリスクマネジメントに関わる意識を持つことが必要不可欠です。

特に経営者や役員は、リスクマネジメントを推進する中心的な役割を担っています。組織全体のリスクを把握し、対応するための体制やルールを整え、必要な予算や人員を確保しなければなりません。

また、従業員一人ひとりがリスクに対する意識を持つことも重要です。従業員がリスクマネジメントの意識を持つことで、リスクの早期発見や適切な対応が可能になり、企業全体の損失を最小限に抑えることができます。

定期的に見直す

リスクマネジメントは、一度仕組みや対策を作れば終わりというものではありません。社会環境や事業の状況は日々変化しており、それに伴って新たなリスクが生まれたり、過去に考えていたリスクの影響度が変わったりすることもあります。そのため、リスクマネジメントの内容を定期的に見直し、常に最新の状況に合ったものにアップデートすることが必要です。

たとえば、会社が新規事業を始めたり、新しいシステムを導入したりする場合、それに応じた新しいリスクが生じるかもしれません。また、SNS炎上やサイバー攻撃など、時代によってリスクの種類や影響範囲も変わってきます。そのような変化に対応するためには、リスクマネジメントの対策が現状に適しているかどうかを定期的に検証する必要があります。

マニュアルで標準化する

リスクマネジメント対策の効果を客観的に評価するためには、特定のリスクに対して常に同じ対策を行う必要があります。対応する人によって対策が異なると、リスク対策の効果に差が生じ、場合によってはリスクが拡大するおそれがあります。そのため、リスク対応の手順や基準を明確にし、マニュアルとして文書化する必要があります。

なお、マニュアルは一度作成して終わりではなく、会社の状況や社会の変化に応じて定期的に見直し、更新することが重要です。新たなリスクが発生した場合は、その都度マニュアルを修正し、最新の情報と対策が反映されている状態を保ちましょう。

事実と判断を分けて考える

リスク対策を適切に評価するためにも、起こった事実と実施した判断の違いを明確化することが必要です。この2つを混同すると、対応が感情や憶測に左右され、本来取るべき適切な対応ができなくなる恐れがあります。たとえば、SNSで批判が集まったときに「これくらい問題ないだろう」と軽く判断して対応を後回しにすると、その間にさらに炎上が拡大し、取り返しのつかない事態になることもあります。

まずは冷静に状況を把握し、実際にどのような事実が起きているのかを正確に確認することが大切です。そのうえで、客観的なデータや証拠をもとに、どんな対応が最も適切なのかを慎重に判断しなければなりません。

リスク対応では、焦らず冷静に、まずは事実を見極め、そのうえで適切な判断を下すことを徹底しましょう。

リスクマネジメント|類語との違いとは?

リスクマネジメントと混同しやすい言葉として、次のものが挙げられます。

それぞれの違いを簡単に説明します。

リスクマネジメントとクライシスマネジメントの違い

クライシスマネジメントは、危機管理とも表現され、リスクマネジメントで対応しきれない想定外の危機が発生した場合に、被害を最小限に抑えるための対処法を事前に決めておく管理方法です。

一方、リスクマネジメントは、企業が抱える潜在的なリスクを特定し、リスクの回避や軽減のための戦略を策定する取り組みです。

リスクマネジメントとリスクアセスメントの違い

リスクアセスメントは、作業における安全確保のため、想定されるリスクを特定し、リスクの除去・低減に取り組むプロセスです。

リスクを扱う点ではリスクマネジメントと共通していますが、リスクアセスメントは作業現場など限定的な場面で用いられます。

生産工程の複雑化や新たな設備・化学物質の導入により、作業環境の変化から新たな危険性も生じています。そうした中で、現場の安全確保に不可欠な取り組みがリスクアセスメントです。

リスクマネジメントとリスクヘッジの違い

リスクヘッジは、想定されるリスクを回避・軽減するための防止策を意味します。

リスクマネジメントもリスクへの対応という点では同様ですが、リスクヘッジが「防止策そのもの」を指すのに対し、リスクマネジメントは「リスク対応策の策定、実施、モニタリングまでを含む包括的なプロセス」です。

つまり、将来発生しうるリスクへの対策を表すのがリスクヘッジであり、全体的なリスクへの対応策を担うのがリスクマネジメントと整理できます。

リスクマネジメントと内部統制の違い

内部統制とリスクマネジメントの大きな違いは、「リスクコントロールの範囲」です。

内部統制がコントロールするのは、組織内のリスク、いわゆる内部要因です。これには、情報システムの故障や不具合、会計処理の誤りや不正行為の発生、個人情報や経営情報の流出などが含まれます。

一方、リスクマネジメントがコントロールする範囲は、組織内だけでなく組織外のリスクも含まれます。外部要因には、天災や市場競争の激化、資源相場の変動などが含まれます。

つまり、リスクマネジメントには、内部統制でコントロールすべきリスクも含まれます。

まとめ

新たな事業をはじめる場合や企業経営の安定化を図る場合は、必ずリスクがつきまといます。

リスクを正しく把握せず、対策を講じないままでいると、万が一の際に被害や損失などの影響を受ける可能性があります。

リスクは発生する前に把握して対策することが大切であり、リスクマネジメントの考え方は企業経営に欠かせない考え方です。リスクマネジメントがはじめての場合でも、プロセスに沿って進めることでリスクの把握や分析、対応ができるようになります。

エルテスは、中小企業から大手企業まで1,000社以上の導入実績を誇るリスクマネジメントを専門とした企業です。現状を把握する実態調査やリスク発生時の体制構築、リスクの芽を摘み取る研修の実施など、リスクの発生を未然に防止するサポートをします。リスクマネジメントに必要な社内体制の整備からリアルタイムでのリスク検知、リスク発生後の対応や評判回復まで、一貫して支援します。

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

▼【お役立ち資料】事例でわかる!SNSのWebデータを利用したリスクマネジメントの方法

デジタルリスク対策は、エルテスへ