カスハラの対策方法!クレームとの違いや対応フローを徹底解説

近頃はカスハラ(カスタマーハラスメント)が話題になることが増えてきました。

カスハラは従業員に大きなストレスを与え、離職の原因となるだけでなく、クレーマー対策に労力を割かねばならないのが大きな損失です。また、カスハラを放置すると安全配慮義務違反にもつながるおそれがあります。

今回は、企業としてどのようにカスハラ対策をすべきかを解説します。

目次[非表示]

- 1.カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

- 2.カスハラとクレームの違いについて

- 3.カスハラの具体例|現場で起きている実態とケーススタディ

- 4.カスハラの現状|被害状況とアンケート・報道から見る実態

- 5.カスハラに該当する可能性のある犯罪|違法行為と発言例を整理

- 5.1.1.脅迫罪に該当する行為と発言例

- 5.2.2.恐喝罪に該当する行為と発言例

- 5.3.3.強要罪に該当する行為と発言例

- 5.4.4.威力業務妨害罪に該当する行為と発言例

- 5.5.5.不退去罪に該当する行為と発言例

- 6.カスハラが発生したときの対応フロー|現場で取るべき6つの手順

- 6.1.1.一人で対応しない

- 6.2.2.一人で判断しない

- 6.3.3.解決を早めようしない

- 6.4.4.絶対に書類作成・署名・捺印しない

- 6.5.5.警察と連携する

- 6.6.6.裁判所に訴える

- 7.カスハラへの対策方法|企業が講じるべき6つの基本施策

- 7.1.1.カスハラ対応ガイドラインの策定

- 7.2.2.社内相談窓口の設置

- 7.3.3.クレームやカスハラ対策のマニュアル作成

- 7.4.4.被害者に配慮するための社内体制整備

- 7.5.5.カスハラ対応の研修を実施

- 7.6.6.対応事例の共有・分析・改善のサイクル

- 8.SNS時代のカスハラ対策|デジタルリスクに備えるならエルテス

- 9.まとめ

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、「顧客の言動・クレームのうち、要求内容の妥当性に照らし、要求実現のための手段・態様が社会通念上で不相当なもので、これにより労働者の就業環境が害されるもの」と定義されます。

従業員の些細なミスに対して顧客が土下座をさせようとするなどのケースが典型的な例です。

カスハラとクレームの違いについて

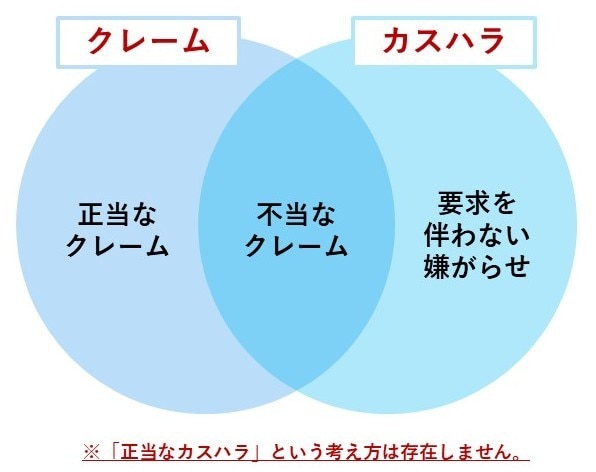

「クレーム」という語を直訳すると「要求、主張、苦情」などの意味となり、一般的には「苦情」のような意味で用いられます。クレームには「正当なクレーム」「不当なクレーム」があり、「不当なクレーム」はカスハラにあたります。ちなみに、「正当なカスハラ」という考え方は存在しません。

たとえば、お客様のバッグを従業員が汚してしまったケースを想像してください。その際、バッグの代金以外にも高額な慰謝料、過度な謝罪を要求された場合は不当なクレームとなり、カスハラにあたります。

カスハラは「嫌がらせ」が本質です。カスハラの中には「要求」が含まれるケースも少なくありませんが、「要求」がない場合であっても嫌がらせがあればカスハラだと考えてよいでしょう。

カスハラの具体例|現場で起きている実態とケーススタディ

公表されているアンケートの調査結果・報道からわかるカスハラの具体的事例は以下の通りです。

- 暴行・傷害といった身体的攻撃

賃貸保証会社での例:従業員が家賃の支払いを促したところ、首元を掴み、壁に押し付けた - 暴言・脅迫などの精神的攻撃

食品会社での例:「馬鹿」「死ね」などの暴言を吐いた

航空会社での例:「ぶっ殺すぞ!」と吐き捨て、カウンターを強く叩いた - 不当な要求

アパレルショップでの例:商品に傷がついていたとして、店員に土下座を要求した

介護施設での例:利用者の家族が過度なケアを執拗に要求した - 継続的かつ執拗な言動

鉄道会社での例:短時間で「殺すぞ」などの暴言を吐き、100回以上も無言電話をかけた - 拘束的行動

運送会社での例:配達員に炎天下で長時間の説教をした

カスハラの現状|被害状況とアンケート・報道から見る実態

UAゼンセン流通部門が調査した2017年のアンケート調査では、「業務中に来店客からの迷惑行為に遭遇したことがある」と回答した労働者は70.1%との結果が出ていました。

迷惑行為の種類としては、以下の順番で多いようです。

- 暴言

- 同じ内容を何度も繰り返すクレーム

- 権威的態度(説教など)

- 強迫・威嚇

- 長時間の拘束

出典:UAゼンセン「悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート分析結果~サービスする側、受ける側が共に尊重される社会をめざして~」(PDF)

カスハラに該当する可能性のある犯罪|違法行為と発言例を整理

悪質なカスハラは犯罪行為であり、警察・裁判所を通して紛争を解決することが望ましいです。

そうした緊急時でも冷静に行動するためには、カスハラ対策関連の法律や知識を持っておくことが重要です。ここではよくある違法行為について確認します。

1.脅迫罪に該当する行為と発言例

人を脅し、恐怖を感じさせる行為は脅迫罪に当たることがあります。この場合は最大2年の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

該当する行為

相手が謝罪し、適切な賠償を提案しているにも関わらず、大声を上げる・物を壊すなどして「それでは納得できない」と執拗に要求するなどの行為が該当します。

具体的な発言・行動の例

・机を叩き、壁を蹴るなどして「俺は客だぞ!この店は何を考えているんだ!」と叫ぶ

2.恐喝罪に該当する行為と発言例

脅迫によって相手を恐怖に陥れ、金品を強要する行為は、恐喝罪にあたることがあります。この場合は最大10年の懲役刑に問われるおそれがあります。脅迫罪とは「金品を要求しているかどうか」が異なります。

該当する行為

「上司に報告する」「インターネットで悪評を拡散する」などと脅し、不当な見返り・金品を要求するなどの行為が該当します。

具体的な発言・行動の例

・「謝罪だけでは済まないんじゃない?慰謝料として最低でも××万円は必要だよ」

3.強要罪に該当する行為と発言例

暴力・脅迫などの手段を用いて、相手に義務がない物事を強要すると、強要罪にあたることがあります。強要罪では最大3年の懲役刑に問われるおそれがあります。

該当する行為

謝罪のみでは納得せず、土下座、謝罪文を要求する、関係者の辞職を求めるといった、義務以上の行動・達成が難しい償いを要求するなどの行為が該当します。

具体的な発言・行動の例

・「今ここで土下座しろ」

・「ここで謝罪文を書いて、他の客にも聞こえるように読め」

4.威力業務妨害罪に該当する行為と発言例

威力を用いて業務を妨害すると、威力業務妨害罪にあたることがあります。威力業務妨害罪では、最大3年の懲役または50万円以下の罰金の対象となるおそれがあります。

該当する行為

大声で叫ぶ、物を叩く・蹴るなどして、その場にいる人に恐怖を感じさせる・迷惑をかけるなどして自身の要求を無理やり通そうとするなどの行為が該当します。

具体的な発言・行動の例

・周囲の人にも聞こえるように大きな声で「お客様にこんな態度を取るんですか?」

・机などを激しく叩き「おい、聞いているのか?どうするんだ!」

5.不退去罪に該当する行為と発言例

合理的な理由なく他人の敷地に無断で居続ける行為は、不退去罪にあたることがあります。

不退去罪では、最大3年の懲役または10万円以下の罰金の対象となるおそれがあります。

該当する行為

圧力をかける・嫌がらせのために「要求が通るまで帰らない」と言い張り、店舗・オフィスなどに無断で居座り続ける

具体的な発言・行動の例

・「客に向かって「帰れ」とはなんだ!」

・「閉店時間だとしても関係ない。本部の責任者が来るまでここで待たせてもらう」

カスハラが発生したときの対応フロー|現場で取るべき6つの手順

上に挙げたようなカスハラ行為には適切な対策をとる必要があります。

カスハラへの対応フローとしては以下の通りです。

1.一人で対応しない

記録担当を置くなど、必ず複数の人員で対応するのが得策です。

2.一人で判断しない

上司・法務担当の部署などと相談し、必ず他の人と連携してください。

3.解決を早めようしない

相手の要求をやすやすと飲むと、以後も同じ要求を繰り返す可能性があるため、不当な要求は拒否する姿勢が重要です。

4.絶対に書類作成・署名・捺印しない

どのような状況であってもこれら3点は断固拒否してください。もし「謝罪文を書け」と言われても「上司の判断が必要です」と伝え、自分で作成してはいけません。

5.警察と連携する

「自分たちだけで対応しなければ」と抱え込む必要はありません。「いつ・どこで・どのような」問題が起きたか整理し、器物破損などの場合は証拠を持参する・写真を撮るなどして提出しましょう。

6.裁判所に訴える

警察が刑事事件として動けない場合でも、民事訴訟で「名誉毀損による損害賠償請求」などの判決が下りることがあります。正しい知識を持つことが自身を救うこともあるため、覚えておきましょう。

また、カスハラには毅然とした対応をとることが重要ですが、「カスハラだ」とはじめから決めつけるのは良くありません。まずは基本手順の通りに対応し、クレームを必要以上に怖がらず、冷静に誠意をもって対応しましょう。

カスハラへの対策方法|企業が講じるべき6つの基本施策

従業員や会社全体を守るため、企業・団体は、カスハラに対する事前準備を徹底する必要があります。ここでは、どのような対策を講じるべきかを紹介します。

1.カスハラ対応ガイドラインの策定

クレームは、企業・団体の活動に対する要求・非難であるため、クレーマーには「組織としての回答」を行う必要があります。この前提がないことには、クレーマーは要求を通すために「上司を出してくれ」「社長に繋げ」などといった担当者変更を求め、延々とクレームが続くおそれもあります。

これらを未然に防ぐため、会社としてクレーム基本方針を策定しておきましょう。具体的には、企業のトップ・経営陣がカスハラに毅然とした対応を行うことを従業員に周知します。

企業にとって顧客は非常に重要な存在です。要求内容が不当なクレームだったとしても、企業イメージ・売上・評判に照らした結果、応じる必要もあるかもしれません。そのため、企業のトップ・経営陣は、経営理念、経営方針、行動理念、環境などを念頭に置いた上での基本方針を定めておくことが得策です。

ただし、不当なクレームに応じる場合も、担当する従業員の心と身体に配慮する必要があります。

2.社内相談窓口の設置

基本方針を定めても、カスハラ被害にあった担当者が「誰に相談すれば良いのかわからない状態」では意味がありません。そこで、カスタマーハラスメントに対して気軽に相談できるような、相談体制を整備することが必要です。一時的な相談担当者は、顧客担当者と物理的・心理的距離が近い一定の役職者にすると良いでしょう。

また、実際にカスハラに直面した時だけでなく、カスハラに発展しそうな場合や、不当なクレームに当たるか判断がつかない場合も含めて、幅広く相談できる相談窓口の設置も重要です。

なお、相談窓口はカスハラに限定したものである必要はありません。セクハラ、パワハラ等を取り扱うハラスメント相談窓口として、社内関係者(人事労務部・法務部門等)や外部関係機関(弁護士等)と連携を取りやすくすると良いでしょう。

相談窓口の設置により、従業員の心理的負担は緩和され、安心して働いてもらうことが期待できます。

3.クレームやカスハラ対策のマニュアル作成

クレームやカスハラに対応する従業員にクレーム・カスハラ対策のマニュアルを周知することも重要です。そのためにはまず、企業ごとにクレームの実例や、発生のおそれがあるクレーム例を挙げ、適切な対応と回答例を記載したマニュアルを作成するのがおすすめです。

クレーム発生の際に「これは正当な意見なのか・不当なクレームなのか」「クレーマーにどのような対応をとるべきなのか」などを想定できるようなマニュアル内容にしましょう。

また、上述した「クレーム対応の基本手順」を基に、従業員が即座に以下の対応をとれるよう決めておくのも重要です。

(例)

- 誰(どの部署)に報告するのか

- 誰が客観的な事実関係を確認するのか

- 誰が責任の判定をするのか

- 誰が会社としての回答を決定するのか

4.被害者に配慮するための社内体制整備

カスハラ対応は非常に負担が大きく、対応する本人も気づかぬうちに深い精神的なダメージを受けていることが多いとされています。

従業員がカスハラに対応しなければならなくなった場合、企業は被害を受けた従業員への配慮措置をすぐに実施する必要があります。従業員の安全確保、カウンセリングの受診など、精神面に配慮する体制も整えておくべきです。

逆に言えば、こうした取り組みを十分に行っていない場合、従業員の会社への信頼感が薄れ、精神的なストレスによる離職・休職のリスクが発生してしまいます。

5.カスハラ対応の研修を実施

従業員がたとえカスハラマニュアルを読んでいても、現場では実際の行動に移せないこともあるでしょう。そうした場合に対応するため、マニュアル策定に加えて、従業員向けのカスハラ対応研修を実施することも重要です。

研修では従業員それぞれのクレーム対応技術を定着させるような、効果的な内容でなければなりません。ロールプレイングで実際に演じてもらうことで定着度がアップするでしょう。

また、現場担当者向けの研修だけではなく、経営層・法務部向けの研修も実施し、関係者全員が出来る限り受講し、定期的に実施することがカスハラ対策の一環となります。

6.対応事例の共有・分析・改善のサイクル

カスハラ対策はやろうと思ってすぐにできるものではなく、一筋縄ではいきません。カスハラ対策を徹底するには、まずカスハラの事例を蓄積し、分析、共有を通して改善を続けましょう。

カスハラの対応マニュアルや研修内容なども定期的に見直し、常に情報を刷新することが重要です。

SNS時代のカスハラ対策|デジタルリスクに備えるならエルテス

最近ではSNSによるカスハラも問題となっています。従業員に対して、「SNSで名前を晒す」「SNSにアップする」などとSNSで拡散されることを脅しに使うケースもあると言われています。その他にも、SNS上で企業や特定の従業員の名誉を棄損させるケースもあります。

従業員を守るためにも自社や従業員へのカスハラがSNSで投稿されていないかチェックする体制を整え、早期に検知することが大切です。

エルテスでは、SNSの投稿を24時間365日監視する「Webリスクモニタリング」というサービスを提供しています。リスクのある投稿が発見された際はお客様に即座に通知、対応のコンサルティングなども実施します。SNS上のリスク対策に不安のある企業様はお気軽にご相談ください。

▶【お役立ち資料】「Webリスクモニタリング」でできることはこちら

まとめ

カスハラ・クレームは、それを担当する従業員のみが気にする問題ではありません。カスハラを軽視し、対策することがなければ、それは組織全体にも良くない影響を及ぼすことがあります。

そのため、まずは企業の経営層がカスハラへの認識を正しく持ち、企業として毅然とした対応をとるという決意を周知することが重要です。

企業としての基本方針や姿勢を明らかにすることが従業員を守ることに直結し、従業員が安心して日々の業務に取り組めるようになるでしょう。