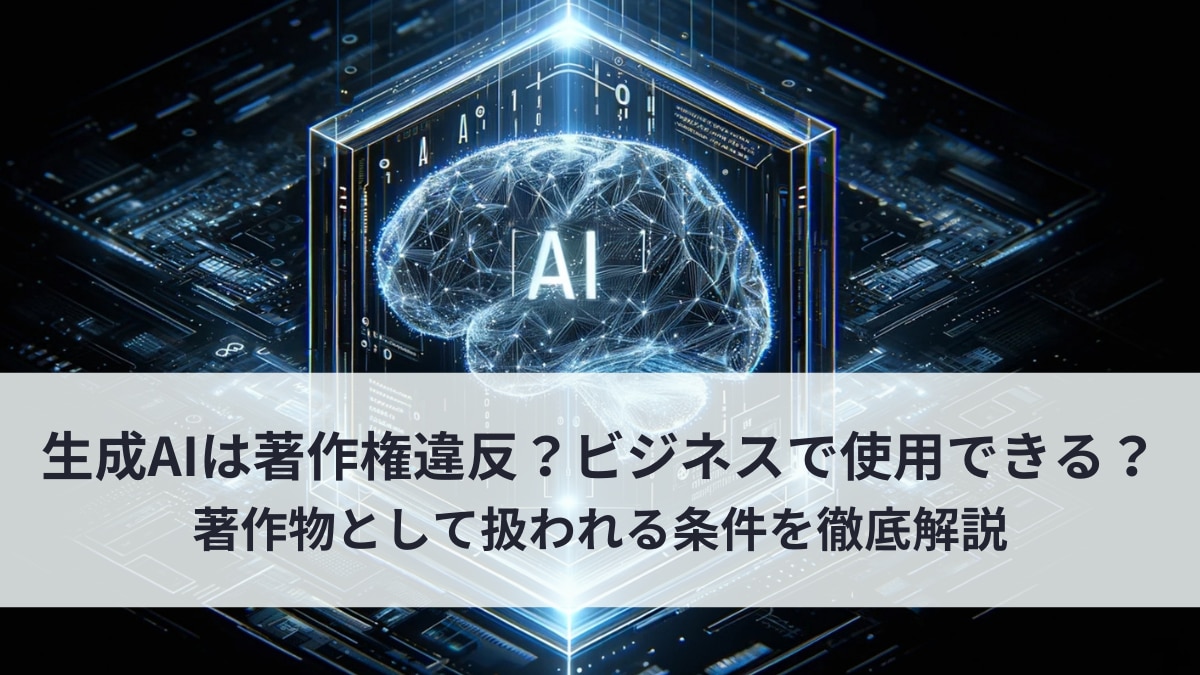

生成AIは著作権違反?ビジネスで使用できる?著作物として扱われる条件を徹底解説

昨今、画像や文章を自動的に作り出す「生成AI」が次々に登場しています。非常に便利なツールですが、生成AIで作成した文章や画像をビジネスで利用しても問題ないのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 本記事では、生成AIと著作権について、また、著作物として扱われる条件などを解説します。

目次[非表示]

- 1.生成AIで作成したものをビジネスシーンで使用しても問題ない?

- 2.著作物・著作権の定義

- 3.AIによる生成物が著作物として扱われる条件

- 4.生成AIを利用した著作物における著作権法の取り扱い

- 5.生成AIの著作権に関するQ&A

- 5.1.質問1:生成AIを使用して作成した生成物に著作権は認められますか?また、創作物の一部にAIを用いた場合、著作者は誰になりますか?

- 5.2.質問2:とあるアーティストの画風を学習させた生成AIで、当該アーティストが創作したことのない新作を作ることは、当該アーティストの著作権を侵害することになりますか?

- 5.3.質問3:生成AIで作った生成物をビジネスシーンで使用しても大丈夫でしょうか?

- 6.デジタルリスクに備えるならエルテス

- 7.まとめ

▼SNS上の生成AIに関する論調をモニタリングしたいときにまず読みたい資料

生成AIで作成したものをビジネスシーンで使用しても問題ない?

生成AIの代表的なサービスとして、文章を生成する「ChatGPT」や「Gemini」、画像を生成する「Stable Diffusion」が有名です。ほかにもたくさんの生成AIがあり、ビジネスシーンでの活用を考えている会社も少なくないでしょう。

生成AIは、様々な情報を学習したAIに、ユーザーが「プロンプト」と呼ばれる指示を出すことで、AIがその指示に沿ったテキストや画像を作り出します。そのため、生成AIで作成された文章や画像を公式のものとして掲出しようとしても「法的に問題はないのか?」「学習したデータで生成された画像は、著作権法に違反するのでは?」などと、生成AIの導入に慎重になることは十分に考えられます。

このような悩みを解決するための資料として、令和5年6月に文化庁がAIと著作権法の関係を解説する「AIと著作権」(著作権セミナーの資料)を公開しました。資料によると、AIで生成したものが著作権法に違反する事例もあれば、「著作物」として認可される事例もあるそうです。

著作物・著作権の定義

まず、日本の著作権法では「著作物」と「著作権」についてどのように定義されているのかを見ていきましょう。

著作物の定義

著作物は、著作権法が保護する対象のことです。著作権法第2条第1項第1号で、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

具体的には、絵画、小説、映画、動画、写真などが挙げられます。著作物は、著作権者が独占でき、かつ創作から死後70年まで保護されます。

単なる事実の記述やよくある表現、作風・画風といった表現ではないアイディアなどは、著作物とは見なされないため、保護の対象には含まれません。

出典:文化庁「令和6年度著作権テキスト」

著作権の定義

著作権は、著作権法上で「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する。」ということが目的として明記されています。

著作権は、インターネット上を含め、著作物が創作された瞬間から自動で発生し、保護されます。

出典:文化庁「令和6年度著作権テキスト」

AIによる生成物が著作物として扱われる条件

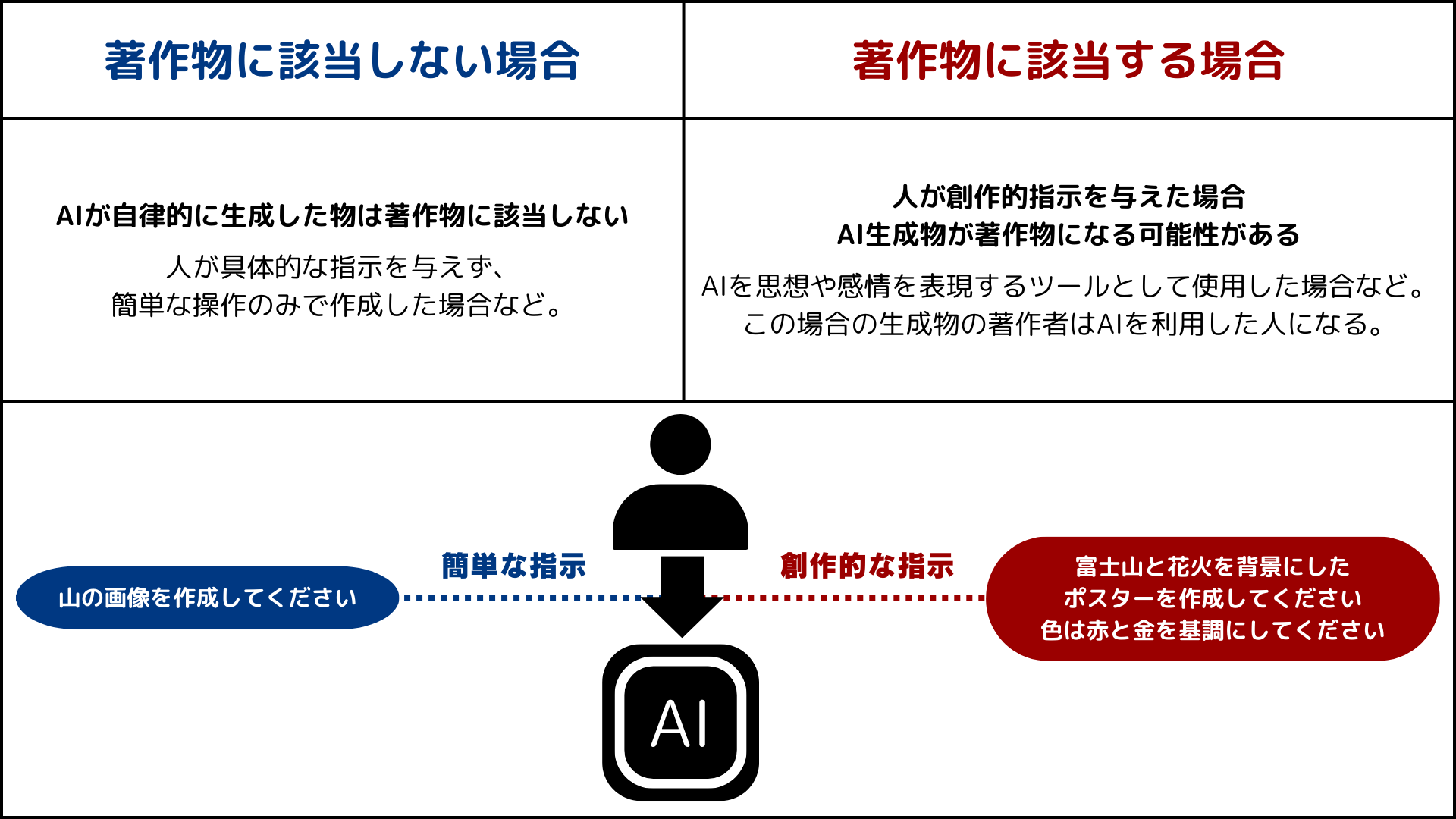

文化庁の「AIと著作権」では、「AI生成物が著作物に当たるか」についても解説しています。

元来、生成AIから自律的に作成された画像や文章は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないため、著作物には当たらないとされています。「自律的」というのは、人が指示を与えない、あるいは簡単な指示のみで「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したものを指します。そのような方法で、社内で優れた画像や文章を作成できたとしても、その生成物は著作物ではないため企業は著作権を主張できません。

その一方で、人が思想・感情を創作的に表現するための「ツール」としてAIを使ったと認められた場合は、生成AIによって作られた画像・文章であっても著作物に該当するケースも考えられるとのことです。この場合、生成AIを利用した人が著作者になります。

出典:文化庁「AIと著作権」p.57

生成AIを利用した著作物における著作権法の取り扱い

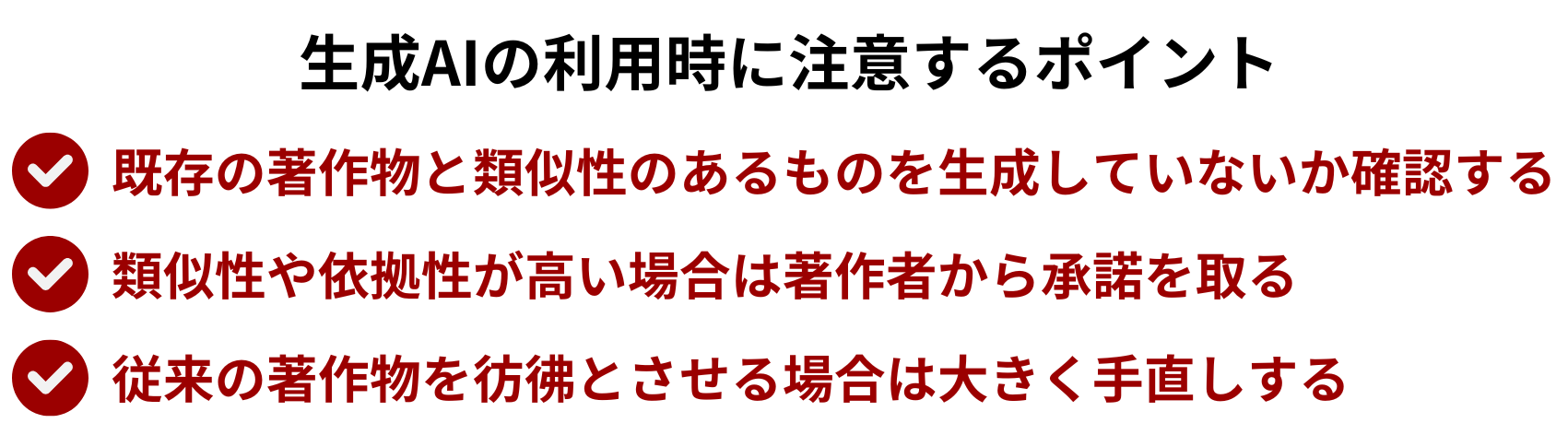

文化庁の「AIと著作権」によると、仮に生成AIを用いてテキストや画像を作成したとしても、人がAIの助けを借りずに創作活動を行った場合と同じ様に判断されるようです。生成AIが作成した画像だとしても、これまでの著作物(たとえば学習に利用された画像)との類似が認められない場合は、著作権の侵害にはなりません。

しかし、AIによる生成物が、既出の著作物との類似性や依拠性が高いと認められた時は、著作権侵害になり得ます(当該著作者から許諾を得た場合、かつ権利制限規定に該当した場合を除く)。

同資料では、従来の著作物を彷彿とさせる生成物を使用する際は著作者から承諾を取るか、まったく別物となるよう大きく手直しすることを推奨しています。

生成AIの著作権に関するQ&A

ここでは、生成AIを使った生成物の著作権や著作者に関する疑問についてQ&A形式で答えていきます。

参考:文化庁「AIと著作権」

質問1:生成AIを使用して作成した生成物に著作権は認められますか?また、創作物の一部にAIを用いた場合、著作者は誰になりますか?

文化庁の「AIと著作権」によると、 制作過程のすべてが生成AIによって作られた場合は、その生成物に著作権は認められないと考えられています。

しかし、制作過程に人が関わっており、人が担う工程が創作的寄与と言える場合には、その人が著作者となる可能性があります。

質問2:とあるアーティストの画風を学習させた生成AIで、当該アーティストが創作したことのない新作を作ることは、当該アーティストの著作権を侵害することになりますか?

文化庁の「AIと著作権」によると、画風はアイディアにあたるため、画風だけが類似しているAI生成物は、著作権の侵害にはならないと考えられます。

ただし、生成AIによって作成されたコンテンツが、既存作品の表現上の本質的な特徴を直接的に感じ取れるもの(類似性)で、かつ、それに依拠して創作されたもの(依拠性)である場合は、著作権侵害となり得ます。

質問3:生成AIで作った生成物をビジネスシーンで使用しても大丈夫でしょうか?

文化庁が出している著作権の観点だけで言えば、企業が生成AIを使って画像やテキストを作成したとしても、その生成物が既に公表された著作物の権利を侵害しなければ、ビジネスシーンで使用しても差し支えないと解釈できます。

しかし、実際にはSNS上で画像生成AIを利用した広告が批判を浴びるなど、別の観点でネガティブな影響が出た事例が見受けられます。ビジネスシーンでの利用は著作権以外の観点も踏まえて、企業や消費者にとってマイナスにならないか慎重に検討することをおすすめします。

▼生成AIもトレンドとなった2024年の炎上まとめについてはこちら

デジタルリスクに備えるならエルテス

ChatGPTの台頭を発端に生成AIを活用する動きは急速に普及しました。一方で、法的なルールがまだ不十分であり、画像や動画などの生成AIは特にビジネスで利用した際に賛否両論を招く事態にもなっています。

そのようなリスクを軽視して広告などへ活用した際に炎上してしまう事態も考えられるため、前述した著作権のチェックに加えて、SNS上での反響やトレンドを把握しておくことが大切です。

エルテスでは、SNS上の生成AIに関する論調のレポーティングから、24時間365日投稿をモニタリングし、反響をチェックすることが可能です。デジタルリスクでお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

SNS監視の相談はエルテスへ

まとめ

生成AIによって作成されたテキストや画像は、既存の著作物の権利を侵害してしまう場合とAIで生成されたものが著作物になるケースがあり、ビジネスシーンでの活用もまだ慎重な判断が必要だと言えます。

文化庁は法律の専門家と共に、AIの開発と生成物の使用に関する整理すべき論点を検討しているため、今後も生成AIの利用に関して、より具体的なルールやガイドラインが追加される可能性もあります。

ビジネスシーンで生成AIの利用を考えている企業は、今後文化庁が出す発表内容なども注目していくことをおすすめします。