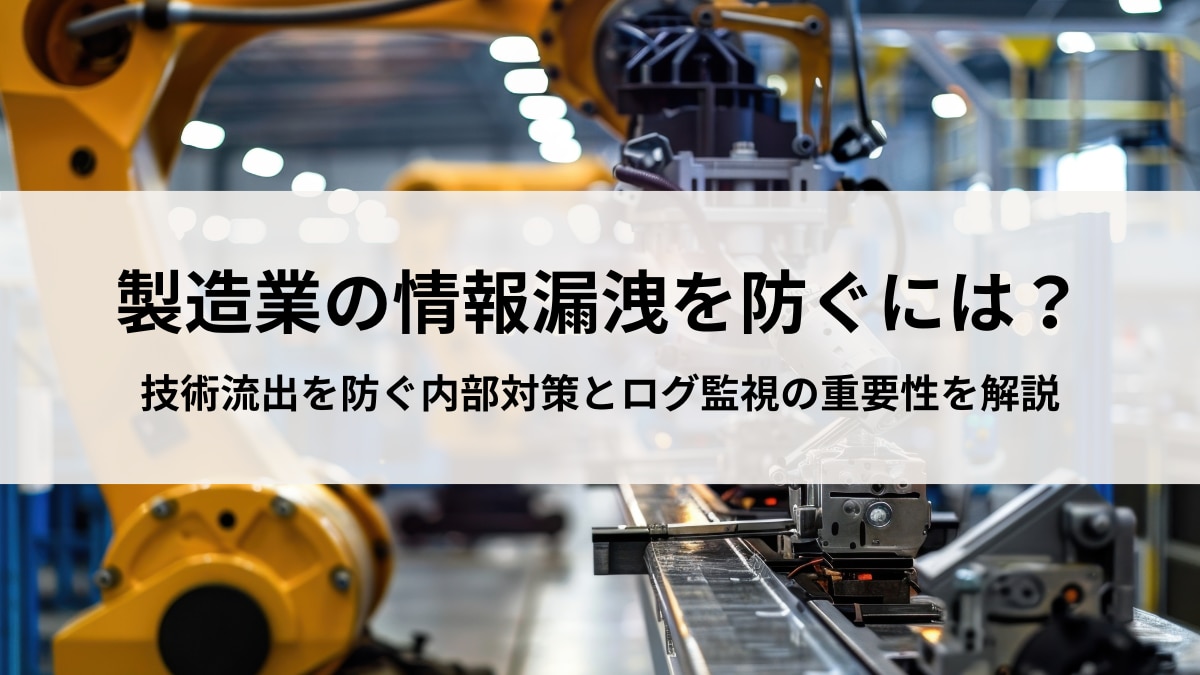

製造業の情報漏洩を防ぐには?技術流出を防ぐ内部対策とログ監視の重要性を解説

製造業の企業は常にあらゆる機密情報を保有しながら企業活動を行っています。製品設計図や技術マニュアル、品質管理データや顧客リスト、新製品の研究開発内容など、決して外部には漏らしてはいけない情報ばかりです。

ところで、これらの重要な情報が、従業員によって持ち出されるかもしれない、あるいは設定ミスをしてしまい、誰でも見られるような状態になってしまっているのではないかと考えたことはありませんか?

もし競合の企業に自社の機密情報や新商品開発情報が漏洩していたら、市場での競争優位性が失われるかもしれません。また顧客リストが流出していたら、個人情報流出として大きな事件に発展してしまうかもしれません。

「対策した方が良いのは分かっているけれど、何から始めれば良いか分からない」

「自社でも同じような情報漏洩が起こるのではないかと不安だ。」といったお声に対し、この記事では製造業界に特化した情報漏洩対策として、実際に発生した事例から、内部不正の被害を最小限に抑えるための具体的な取り組みを解説します。

目次[非表示]

- 1.製造業が情報漏洩リスクを抱えやすい理由

- 1.1.技術・設計関連情報

- 1.2.サプライチェーン関連情報

- 1.3.顧客・取引先情報

- 1.4.新製品・研究開発情報

- 2.技術流出・営業秘密の漏洩事例

- 3.製造業で実際に使われた「持ち出し手段」

- 3.1.① 業務メールによる情報持ち出し

- 3.2.② クラウドストレージサービスの利用

- 3.3.③ 紙媒体による情報持ち出し

- 3.4.④ 外部記録媒体の利用

- 4.情報漏洩が製造業にもたらす経営ダメージ

- 4.1.① 競争力の低下

- 4.2.② 信用失墜と取引停止

- 4.3.③ 法的・金銭的損害

- 5.製造業の情報漏洩対策で見落とされがちな内部対策

- 6.内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)とは

- 6.1.導入企業の声

- 7.まとめ

製造業が情報漏洩リスクを抱えやすい理由

製造業の企業は、なぜ情報漏洩のリスクにより一層注意しなければならないのでしょうか。冒頭でも述べたように製造業の企業は常にあらゆる機密情報を保有しながら企業活動を行っており、機密情報が外部に流出すると、企業の競争力や信頼が損なわれ、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

製造業が抱える主な機密情報と、流出した場合のリスクを以下にまとめました。

技術・設計関連情報

製造業における製品の設計図、技術仕様、製造ノウハウは、長年の研究開発や現場での経験から積み重ねられた、他社が容易に模倣できない独自の資産です。

これらの情報が競合他社へ流出すると、企業の競争優位性は大きく損なわれるため、従業員による情報持ち出しを未然に防ぐ厳重な管理体制が求められます。

サプライチェーン関連情報

部品の仕入れ先や価格、契約内容は、サプライチェーン全体に関わる極めて重要な機密情報です。これらの情報が漏洩すると、市場での優位性が失われるだけでなく、取引先からの信頼を失い、企業全体のイメージダウンにもつながります。

また、製造業特有の複雑なサプライチェーンでは、関わる企業や人数が多いため、情報漏洩が起きた場合、自社だけでなく取引先にも被害が拡大するリスクがあります。

顧客・取引先情報

顧客や取引先の情報は、企業にとって信頼関係の基盤であり、その流出は深刻なリスクを招きます。情報漏洩が発生すると、企業は顧客や取引先からの信頼を失い、個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などの法律違反による多額の賠償金や罰金を科される可能性があります。

さらに、情報漏洩はBtoC企業では個人顧客の情報を、BtoB企業では取引先情報を失う形で、それぞれの事業継続に深刻な損害をもたらす可能性があります。

新製品・研究開発情報

新製品の開発データや技術研究の成果は、企業の将来を左右する貴重な資産です。情報が外部に漏洩すると、競合他社に特許を先取りされたり、市場に模倣品が出回ったりするリスクが発生し、研究開発にかけた莫大な時間や費用が無駄になるだけでなく、市場での優位性を完全に失うことになります。

さらに、内部不正が原因で情報が漏洩した場合、ステークホルダーからの経営層に対する不信感、従業員の士気低下、優秀な人材の流出といった、組織全体に深刻な悪影響をもたらす可能性も否定できません。

▶ 製造業向け情報漏洩対策ガイドのダウンロード【無料】はこちら

技術流出・営業秘密の漏洩事例

では実際にどのような情報漏洩の事件が起きているでしょうか。製造業の企業を中心に近年起きた大きな情報漏洩の事件をまとめてみました。

化学メーカー 元従業員による機密情報漏洩事件

化学メーカーの元研究職従業員が、自社の液晶技術に関する機密情報をUSBメモリやパソコン経由で中国企業に漏洩してしまった事例です。元従業員は不正競争防止法違反の罪で懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を受けました。

この事件の背景には、元従業員がSNS(LinkedIn)を利用して自らの研究内容を公開しており、中国企業側が取引先を装って接触してきたという経緯があります。元従業員は、自身の研究評価に対する不満から、技術交換を通じて知識を深め、社内での評価を高めたいと考えていたと主張しています。

事件発覚後、企業は関係者に謝罪し、漏洩した情報に顧客や取引先の情報は含まれていないと発表、情報管理と従業員教育を徹底すると表明しました。

総合電子部品メーカー 外部委託先からの個人情報漏洩事件

総合電子部品メーカーの業務を請け負っていた外部委託先の、さらにその再委託先の従業員が、取引先や従業員の個人情報を無断で業務用パソコンから中国国内の個人用クラウドにアップロードした事例です。

不正行為は、社内監視システムのアラートによって発覚しましたが、外部への流出や悪用は確認されず、該当データは削除されました。しかし、国内外の取引先情報約3万件と従業員情報約4万件が情報持ち出しの対象になっています。

総合電子部品メーカーは、事象に関する公表と謝罪を行い、委託・再委託先を含む情報管理体制全体の見直しと再発防止策に取り組んでいます。

電子部品メーカー 元従業員による技術情報持ち出し事件

電子部品メーカーの元従業員が、企業貸与のPCを使って車載電装部品の設計データをサーバーから不正に持ち出し、転職先での利用を企てていた事例です。不正行為は企業の監視システムに検知され、元従業員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されました。

企業側は従業員に対するコンプライアンス教育の徹底を図り、情報管理体制をさらに強化すると発表しました。

製造業で実際に使われた「持ち出し手段」

内部からの機密情報の持ち出しは、製造業の企業にとって事業の根幹を揺るがす深刻な脅威です。では、このような情報持ち出しリスクに対し、製造業の企業はどのように効果的な対策を講じるべきでしょうか。

そのためにはまず、実際にどのような経路や手段で情報が持ち出されているのかを正確に把握し、情報持ち出しを防ぐための具体的な情報セキュリティ対策を講じる必要があります。

以下に、実際に利用された内部からの情報持ち出し手段とその危険性を解説します。

① 業務メールによる情報持ち出し

業務で使用しているメールアカウントから、企業の許可を得ていない個人のメールアドレス(GmailやYahooメールなど)に、機密情報を含むファイルを送ることは、最も身近な情報持ち出し手段です。

製造業では、設計図面や開発データなどのデータはPDFやOfficeファイル形式が多く、容量も小さいため、メールに簡単に添付して外部へ送ることができてしまいます。「自宅で作業を続けたい」「出張先からアクセスしたい」といった意図で、従業員が個人的な利便性を優先して、個人のメールアドレスにファイルを送ってしまうケースは少なくありません。

さらに、この方法は通常の業務メールに紛れ込みやすいため、メールの監視体制が整っていない企業では、不正な持ち出しを検知することが非常に難しいのが現状です。

② クラウドストレージサービスの利用

クラウドストレージは、時間や場所を問わずファイルにアクセスできるため、非常に利便性の高いツールである一方で、情報漏洩という大きなリスクが潜んでいます。従業員が企業の許可なく個人のクラウドストレージアカウントを利用したり、共有設定を誤って公開してしまったりすることで、機密情報が外部に流出する可能性があります。

特に製造業では、大容量のCADデータやシミュレーション結果など、機密性の高いデータを頻繁に扱うことが想定されますが、これらのデータをメールでは送れない場合でも、クラウドストレージを使えば簡単にアップロード・共有が可能です。

企業が定めた正規の共有方法が複雑である場合、従業員は業務効率を考えて、個人のクラウドストレージを安易に使われやすいです。その結果、企業の管理が行き届かない外部サーバーに、重要な情報が保管されてしまう事態を招くことがあります。

③ 紙媒体による情報持ち出し

意外と多いのが、印刷した「紙」による情報の持ち出しです。デジタル技術が進化した現代社会において、かえって盲点になり得る方法と言えるでしょう。

製造現場では、いまだに紙の図面やマニュアルを使う文化が根付いている場面も考えられ、物理的に印刷物を持ち出すことで技術情報が外部へ流出するリスクが高まります。たとえ監視カメラや厳重なゲートが設置され、セキュリティ対策を講じている企業であっても、大量の紙資料すべてを厳密にチェックするのは困難です。

また、デジタルデータのようにアクセスログが残らないため、一度流出してしまうと、その経路を特定することが非常に難しくなります。

④ 外部記録媒体の利用

USBメモリや外付けHDDなどの外部記録媒体も、製造業で広く使われる情報持ち出し手段です。大容量のCADデータや工作機械の制御プログラムなどをやりとりする際に便利なため、現場では「業務に必要だから仕方ない」と使用されることが少なくありません。

意図的にデータを持ち出す悪意のある行為はもちろん、社外のパソコンに接続した際にマルウェアに感染し、情報流出につながるケースも存在します。

一部の企業ではUSBポートを物理的に塞ぐ対策も導入されていますが、完全に禁止してしまうと業務効率が低下するため、現場での運用方法とのバランスが課題となっています。

情報漏洩が製造業にもたらす経営ダメージ

では、もし情報漏洩が起こってしまったら、企業にとってどのようなダメージがあるでしょうか。主に考えられるリスクは以下の通りです。

① 競争力の低下

まず、企業の独自技術やノウハウが外部に流出してしまうと、市場での競争力を失うリスクがあります。長年の研究開発と投資によって築き上げた成果が競合他社に利用されてしまうと、その企業に市場の優位性を奪われかねません。

これにより、自社の成長戦略が頓挫したり、中長期的な経営基盤が揺らいだりする可能性があります。

② 信用失墜と取引停止

次に、顧客や取引先の情報が漏洩すると、企業の信用が大きく損なわれ、既存の取引や新規の契約停止につながるリスクがあります。

BtoB企業では特に、情報管理能力の低さと見なされ、サプライチェーンからの排除や業界内での信用喪失に至るケースがあり、事業継続が困難になる可能性があります。

③ 法的・金銭的損害

最後に、流出したデータの量や機密性の高さによっては、企業は法的・金銭的に大きな損害を被るリスクに直面します。特に、個人情報を多く扱う企業では、被害者からの集団訴訟や高額な損害賠償請求に発展する可能性があります。

さらに、個人情報保護法などの法令違反が指摘されれば、行政指導や多額の制裁金が課せられることもあり、これらが直接的な事業コストとして経営に重くのしかかります。

関連記事:情報漏洩による損害賠償請求の事例や会社に与える影響を紹介

製造業の情報漏洩対策で見落とされがちな内部対策

製造業における情報漏洩は、サイバー攻撃やランサムウェアなどのいわゆる外部脅威だけでなく、内部不正や従業員の過失による情報漏洩など、組織内部で発生するリスクも軽視できません。特に、転職する従業員による情報持ち出しや、業務委託先の従業員が情報を不正に利用するといったケースが後を絶ちません。

▶ 転職者による情報持ち出し特徴の資料ダウンロード【無料】はこちら

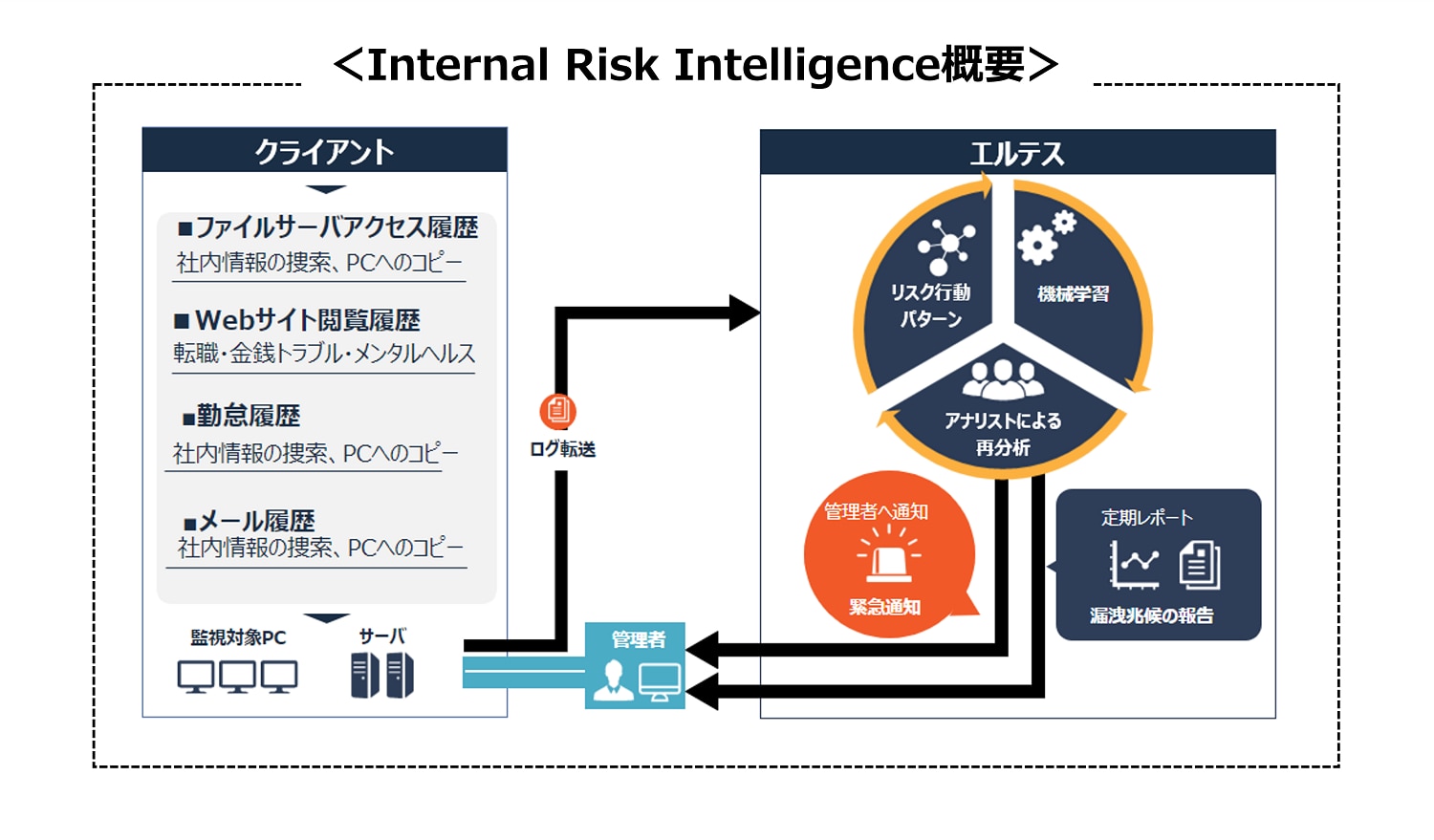

内部脅威検知サービス

(Internal Risk Intelligence)とは

エルテスでは、こうした社内で発生する不正行為のリスクをいち早く検知する「内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)」を提供しています。「SKYSEA Client View」や「LANSCOPE」といったIT資産管理ツール、あるいは「Microsoft 365」や「Google Workspace」などのグループウェアに残された利用記録を分析することで、従業員の退職時や意図しない情報持ち出しを検知します。

エルテスでは、こうした社内で発生する不正行為のリスクをいち早く検知する「内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)」を提供しています。「SKYSEA Client View」や「LANSCOPE」といったIT資産管理ツール、あるいは「Microsoft 365」や「Google Workspace」などのグループウェアに残された利用記録を分析することで、従業員の退職時や意図しない情報持ち出しを検知します。

さらに、情報漏洩のリスクだけでなく、「隠れ残業」や「ハラスメント」といった労務リスクの検知も可能です。これまで見過ごされたIT利用状況が可視化され、社内ルールの統一化や遵守の徹底につながります。

導入企業の声

内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)は、製造業のお客様をはじめ、多くの企業様にご利用いただいています。

例えば、以下のようなお声を頂いています。

従業員による数か月前の不正行動を退職時に追及しても、既に外部に漏洩している可能性が否めないという危機感、日常的にログを監視しなければならないという課題感はあったものの、実際に社内でそれを実施するとなると工数・リソース的にどうしても難しい、というのが現実でした。内部脅威検知サービスを導入後は、日常的にログが確認でき、「退職する予定はないものの、不正な行動を実施している従業員の行動」を追えるようになったことがあります。

このようにログを継続的に収集・分析することで、情報漏洩のリスクを早期に察知でき、事後対応ではなく予防的なセキュリティ対策が実現できます。また日常的にログを監視することで退職予定者だけではなく、日常業務の中での悪意のない情報の持ち出しなどリスク行動の検知にも役立ちます。

さらに、内部脅威検知サービスをご導入いただくことで社内で膨大なログを調査する工数・リソースの負担を大幅に軽減し、効率的なリスク管理が可能になります。

まとめ

以上のようなリスクを見つけたいと思っても、「日々の業務が忙しくて手が回らない」「そもそも、何がリスク行動にあたるのか分からない」といったお悩みをよくご相談いただきます。

こういったお声に対して、エルテスでは内部脅威検知サービスのご提供を通じて、解決へのサポートを行っております。情報漏洩や内部不正など、企業活動に潜在する様々なリスクに備えるため、まずは日々の業務ログの監視から始めることをおすすめします。

ぜひお気軽にエルテスまでご相談ください。

製造業の情報漏洩対策の相談はエルテスへ