逆SEO対策とは?企業の風評被害対策方法やNG事項などを解説

現代のビジネスでは、企業のサービスなどを調査する際に、企業名・サービス名をインターネットで検索するのが当たり前になっています。もし、検索結果の上位にネガティブな情報が表示されていると、企業イメージや信用に大きな影響を及ぼす可能性も考えられます。

このような風評被害から企業を守る手段のひとつに「逆SEO」があります。このコラムでは、逆SEOの基本と役割、具体的な施策や注意点についてわかりやすく解説します。

目次[非表示]

逆SEO対策とは

逆SEOとは、検索エンジン上で特定のWebページの検索順位を下げるためのSEO手法です。レピュテーションリスクマネジメントとして、事実無根や謂れもない風評被害に繋がるネガティブ情報を含むWebページの検索順位を下げるために用いられます。

つまり、一般的なSEO(Search Engine Optimization)が特定ページの「上位表示」を目的と取り組みに対し、逆SEOは「ネガティブな情報を目立たせない」ことが狙いです。

この手法の背景には、インターネット上の情報拡散力の強さがあります。掲示板サイトや口コミサイト、個人ブログなどに企業への批判や根拠のない噂が書き込まれると、それらが検索結果に残り続けることがあります。

一度ネット上に出回った情報は半永久的に参照される「デジタルタトゥー」のような側面があり、企業側で内容を訂正・改善するような情報発信を行っても、ネガティブな情報自体がデジタル空間から消えない限り露出され続けてしまいます。

レピュテーションと検索エンジン結果

逆SEOは、単に検索順位を操作するためのテクニックではありません。その本質は、オンライン上の風評被害から自社のブランドイメージや信用を守るためのレピュテーションリスク対策、ブランドマネジメントです。

検索エンジン上で自社名・サービス名・代表者名を検索した際、最初に表示される結果はユーザーに与える印象が非常に大きく、いわば「インターネット上の第一印象」です。もし上位の検索結果に事実無根の悪評や否定的なレビューが含まれていれば、それだけで検索者は不安を感じ、ビジネスチャンスを失っている可能性があります。

一般的にユーザーの約9割は、検索結果の1ページ目しか見ないと言われており、2ページ目以降の情報はほとんど閲覧されていません。つまり、レピュテーションリスクに繋がりうる検索結果が、1ページ目から2ページ目に変化することだけで、それだけ情報の露出を抑えることが出来ます。

逆SEOの具体的な取り組み

まず、一番に理解すべきことがあります。Googleなどの検索エンジンは、ユーザーへ有益な情報を提供することを目的に、様々な要素から検索結果を決めています。自社の思い通りに検索結果をマネジメントすることは難しいということを大前提に、逆SEOに取り組むことが必要です。

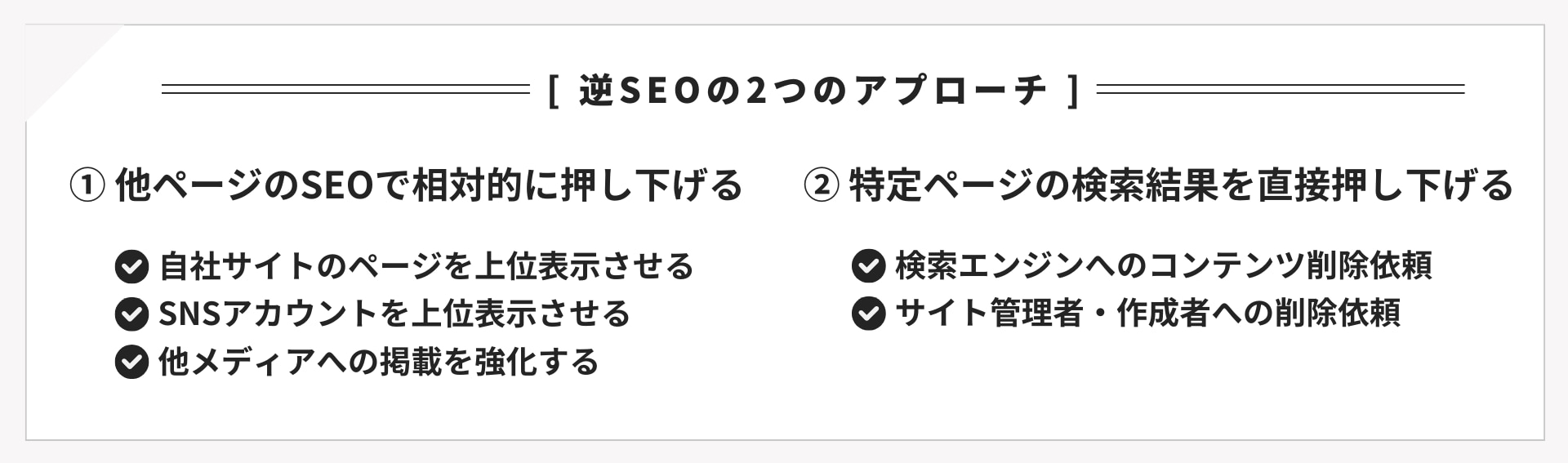

その中で、逆SEOには大きく2つのアプローチがあり、①他ページのSEOに取り組み相対的に特定ページの検索結果を押し下げるアプローチと、②特定ページの検索結果を押し下げるアプローチがあります。

具体的に見ていきましょう。

自社サイトのページを上位表示させる(①)

他ページのSEOに取り組み相対的に特定ページの検索結果を押し下げるアプローチとして紹介するのは、コーポレートサイトやブログ、サービス紹介ページなどに、質の高いコンテンツを載せて、SEO対策し、検索順位を向上させる方法です。

これは、自社発の信頼性の高い情報を充実させることで、ユーザーにも価値を提供しつつ検索エンジンからの評価を高める手法です。たとえば、製品の使い方や事例紹介など、信頼できるオリジナル情報を発信し、狙ったキーワードをうまく組み込むことで検索上位を目指します。

自社サイトが、ネガティブサイトより上位表示されることで、レピュテーションリスク対策に取り組む方法です。

SNSアカウントを上位表示させる(①)

自社サイト以外にも、自社の公式SNSアカウントを開設し、それらのアカウントを上位表示させるという方法もあります。例えば、Instagram、YouTube、X(旧:Twitter)、noteといったSNSが考えられます。採用、インナーブランディング、IRなど様々な目的のアカウントが想定されるため、同一のSNSでも複数のアカウント開設の検討も可能です。

▶SNS運用ルールの整備に役立つルール策定支援サービスページはこちら

他メディアへの掲載を強化する(①)

自社以外の外部メディアにも積極的にポジティブな情報を露出させる方法です。ニュースサイトや業界メディア、口コミサイト、SNSなど、第三者のサイトに掲載された情報は、信頼性が高く見られやすい傾向があります。

具体的には、プレスリリースを配信し、ニュースメディアに記事として掲載してもらうことや、採用メディアに記事を掲載するなどの取り組みが想定されます。ニュースメディアや採用メディアなどドメインパワーの強い情報は、検索エンジンからの評価も高く、検索結果の上位に表示される可能性は高まります。

検索結果の1ページ目には、一般的に1位から10位の検索結果が表示されていることを考えると、自社サイトだけで1ページを埋めることは難しく、SNSアカウントや外部メディアへの掲載を強化することで総合的に自社の情報発信力を強化することが求められるため、SEOを専門とする企業にはない、スキル・ノウハウが求められます。

検索エンジンへのコンテンツ削除依頼(②)

一方で、特定ページの検索結果を押し下げるアプローチもあります。ネガティブな内容が事実無根の誹謗中傷である場合や、プライバシー権や著作権を侵害しているような場合、Googleなど検索エンジンプラットフォーマーに対して該当ページを検索結果からの除外を申請することが出来ます。

これは法的な手続きを伴う場合もあり、必ず適用されるわけではありませんが、正当な理由が認められればプラットフォーマー側から検索結果から除外してもらえる可能性があります。

サイト運営者・作成者への削除依頼(②)

また、該当するネガティブ情報を掲載しているサイト運営者や記事作成者本人に対して、直接コンテンツの削除や訂正を依頼する方法です。

匿名掲示板や悪質なまとめサイトでは難しいですが、個人ブログや企業サイトであれば、丁寧に事情を説明することで応じてもらえることもあります。特に、事実に誤りがある記事などは、正しい情報を伝えることで対応してもらえる可能性が高まります。

避けるべき方法

逆SEOを考える際には、プラットフォームからペナルティを受けてしまうような、取るべきでない手法も存在しており、以下のような方法は厳禁です。例えば、対象サイトのハッキング、ウイルスを仕込んで検索から消すような手段や、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)などの制度を悪用し、虚偽の申立てで相手サイトのコンテンツを強制的に削除させようとする行為も法律違反となり得ます。

また、検索順位を操作するために、検索エンジンのルールを逸脱したスパム的な対策を行うのも避けるべきです。例えば、問題のネガティブサイトと同じ内容をコピーした偽サイトを大量に作成して検索エンジンを混乱させようとする行為や、対象サイトに大量の低品質な被リンク(悪質なリンク)を送りつけて検索順位を下げようとする行為などが該当します。これらはいずれもGoogleのガイドライン違反になります。自社サイトも含めペナルティとして、検索順位の大幅下落やインデックス削除を受ける可能性が高いです。

違法な攻撃やルール違反に頼るのではなく、あくまで正当な方法で情報の発信を強化し、ユーザーから求められている情報を整えていくことが、レピュテーションリスク対策、逆SEOの取り組みの基本です。また、削除申請も、検索エンジン側のプラットフォーマーの承認を得るまで時間を要する場合があり、レピュテーションリスク対策、逆SEOは、一朝一夕には効果を出すことが難しいものです。

まとめ

企業にとってネット上の評判管理は、今や経営リスクに直結する重要な課題です。検索結果にネガティブな情報が残れば、信頼低下や機会損失につながります。逆SEOは、そうしたリスクを軽減し、正しい情報を届けるための有効な手段です。違法行為やスパム的な手法に頼るのではなく、正攻法で信頼を得ていくことが、長期的にブランドを守る最善策です。

エルテスでは、検索エンジン評判対策サービスを通じて、多方面の情報発信力の強化をサポートし、Web上における企業への風評被害や誹謗中傷によるマイナスイメージの払拭に加えて、企業のブランドイメージの形成・価値向上に繋げ、ブランド棄損の防止を支援していますので、ご相談ください。

デジタルリスク対策は、エルテスへ