内部からの情報漏洩対策ソリューションを特徴や選定ポイントで徹底比較!

企業にとって情報漏洩は、信頼の失墜や巨額の損失を招く致命的なリスクであり、サイバー攻撃のような外部からの脅威だけでなく、従業員の不正や誤操作といった内部要因も深刻な問題となっています。

このコラムでは、情報漏洩の多様な経路や対策方法を比較し、特に見落とされがちな内部脅威への効果的な防御策を分かりやすく解説します。

目次[非表示]

情報漏洩対策の種類とそれぞれの特徴

情報漏洩対策は、大きく分けて「物理的対策」「技術的対策」「人的対策」の3つに分類することができ、それぞれの対策がどのようなものなのか、そしてどのようなメリットと課題があるのかを詳しく見ていきましょう。

① 物理的対策

物理的対策とは、情報そのものに触れられる場所へのアクセスを制限することで情報漏洩を防ぐ、最もシンプルかつ直接的な考え方です。

具体的には、オフィスの入退室管理を徹底したり、サーバーや重要書類を保管する部屋の立ち入りを制限したりすることで、「関係者以外立ち入り禁止」という明確なルールを作り出し、不審者の侵入や情報の盗難リスクを直接的に減らすことができます。

しかし、この対策だけではサイバー攻撃や内部からの不正行為を完全に防ぐことはできず、リモートワークや外出先での作業といった多様な働き方には対応できないという限界があります。

② 技術的対策

技術的対策は、情報システムやネットワークにセキュリティ機能を組み込むことで、不正なアクセスやデータ流出を自動的に防ぐ方法です。

例えば、ファイアウォールやIDS(Intrusion Detection System:不正侵入検知システム)、IPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防御システム)で外部からのサイバー攻撃を阻止したり、DLP(Data Loss Prevention)で機密情報の持ち出しを制御したりするなど、多くのセキュリティツールが24時間365日体制でシステムを監視し、不審な挙動を自動的に検知します。一度設定やルールを作ってしまえばヒューマンエラーも減らせるため、安定したセキュリティレベルを維持できることが大きな強みです。

しかし、新たな攻撃手法への対応が遅れたり、設定ミスによるセキュリティホールが発生したりする可能性があり、DLPやSIEM(Security Information and Event Management:セキュリティ情報イベント管理)でも防ぎきれない内部の悪意ある行為といったセキュリティ課題も依然として存在します。

③ 人的対策

人的対策は、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高め、適切な行動を促すことで情報漏洩を防ぐ最も根本的な解決策です。

具体的には、定期的なセキュリティ研修の実施や、情報セキュリティポリシーを策定して社内ルールを徹底的に周知することで、技術やツールだけでは対応が難しいヒューマンエラーによる情報漏洩を未然に防ぐことができます。

しかし、従業員個々の意識に依存するため、どれほど徹底した研修を受けたとしても全員が完璧にルールを守るとは限らず、研修やルールの徹底には時間とコストがかかるという現実的な課題も伴います。

情報漏洩対策ソリューションの比較

情報漏洩対策に有効なソリューションとして、IRM、DLP、SIEM、そしてSOARが挙げられます。それぞれ異なる強みを持つため、各ソリューションの特性を理解し、自社のセキュリティ体制に最適な形で導入することが極めて重要です。

IRM | DLP | SIEM | SOAR | |

目的 | 機密情報の | データ | ログ監視・ | 脅威対応 |

主な機能 | 閲覧・編集・ | 持ち出し・ | ログ収集・ | 自動対応 |

メリット | 外部流出後も | 誤送信・ | 脅威可視化 | 迅速な対応 |

デメリット | コスト高・ | 誤検知多い | 運用負荷大 | ルール設計難 |

ここでは、各ソリューションの特徴を比較し、活用方法を解説します。

IRMとは

IRM(Information Rights Management)とは、文書ファイルに暗号化とアクセス権限を設定し、操作履歴を管理する技術です。この技術は、データそのものの扱いを制御することであり、情報漏洩対策の中でも特に、ファイルが一度流出した後のリスクを低減することに特化しています。

このソリューションを導入することで、文書やファイルに厳格なアクセス権限を設定できるようになり、誰が閲覧できるか、編集やコピー、印刷ができるかといった細かな操作を管理することが可能です。仮にファイルが社外に流出しても、許可されていない人物がファイルを開くことができず、情報漏洩リスクを大幅に低減できます。

特に、営業資料や契約書、社外秘の設計図などの機密情報を扱う場合に有効である一方、権限設定や運用ルールが複雑になりやすく、内部従業員による悪意ある行為や、権限を持つ人物の不正には完全には対応できないため、物理的対策と人的対策を組み合わせて運用することが重要です。

DLPとは

DLP(Data Loss Prevention)とは、企業や組織の機密情報が外部に漏れないよう、自動的に重要情報を特定し、送信や印刷などの操作を監視・制限する情報漏洩対策システムです。

PCやネットワークの監視を通じて、事前に設定されたルール(例:特定のキーワードを含むファイルをメールで添付しようとした場合に送信をブロックするなど)に基づいて情報の転送を制御するため、機密情報の流出を未然に防止できるという大きなメリットがあります。

しかし、企業の複雑な業務プロセスに合わせてルールを細かく設定する必要があるため、導入後の運用負荷が高いというデメリットも存在し、悪意のある従業員がDLPのルールを回避するような巧妙な手口を使った場合、その不正な行為を検知するのが難しいケースもあります。

SIEMとは

SIEM(Security Information and Event Management)は、複数のセキュリティ機器やシステムから膨大なログデータを一元的に収集し、高度な分析を行うことで、通常とは異なる不審な挙動をリアルタイムで検知するソリューションです。

個々のシステムでは見つけられないような、複数のログを横断する脅威を特定できる点が強みであり、組織全体のセキュリティ状況を可視化することで、より包括的な対策を講じることが可能になります。

ただし、大量のログを分析するためには専門的な知識を持つ人材が不可欠であり、初期設定やチューニングが不十分だと、通常業務を「不審な行動」として誤って検知してしまう「誤検知」が頻発し、危険な事象を見過ごすリスクが高まるという課題があります。

SOARとは

SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)は、セキュリティ運用の効率化を目的としたソリューションであり、サイバー攻撃や不審な挙動を検知した際に、手動では時間がかかる対応や調査プロセスを自動化できるのが特徴です。

たとえば、異常なアクセスが検知されると自動でアラートの送信や、対象のアカウントを一時的に制限することが可能になるため、セキュリティ担当者の負荷を大幅に軽減し、インシデント発生時の迅速な初動対応が可能になります。

一方で、SOARはあくまで自動化ツールであるため、その有効性は設定や運用の精度に大きく依存するという課題があり、誤った設定や運用ミスがあると、対応が遅れたり誤作動したりするリスクもあるため、他の対策と組み合わせて活用することが重要です。

企業の事例から学ぶ情報漏洩の教訓

行政機関が研究者へ難病患者のデータファイルを提供した際、本来削除されるべき5,000人以上の個人情報が含まれていたことが、約2か月後に研究者からの指摘を受けて発覚しました。この大規模な情報漏洩の主な原因は、業務を担当していた研究所における業務上の過失であり、元データの削除忘れに加え、重要なダブルチェックが徹底されていなかったことが挙げられます。

この事態を受け、行政機関は事実確認後、迅速に患者への謝罪とコールセンターを設置して問い合わせ対応を行いました。さらに、第三者へのデータ提供を一時的に停止し、ダブルチェックを含む基本的な業務フローの見直しを進める方針を公表しました。

この事例は、外部からのサイバー攻撃とは異なり、データ削除のしわすれや確認不足といった内部の過誤は、日常業務の中に埋もれて見過ごされてしまいやすいことを示しています。

こうした事態を未然に防ぎ、再発防止を確実なものとするためには、ダブルチェックや承認フローの徹底、責任範囲の明確化といった内部統制の強化が不可欠です。

内部脅威対策の重要性

情報漏洩は企業のブランドイメージを損なうだけでなく、法的責任を問われるリスクも伴うため、特に個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)といった法規制が求める厳格な情報管理に備える必要があります。

万が一情報漏洩が発生した際には、企業は監督官庁への報告義務を負い、場合によっては高額な罰金が科される可能性があり、内部脅威対策を怠ることはコンプライアンス違反のリスクを増大させることにつながります。

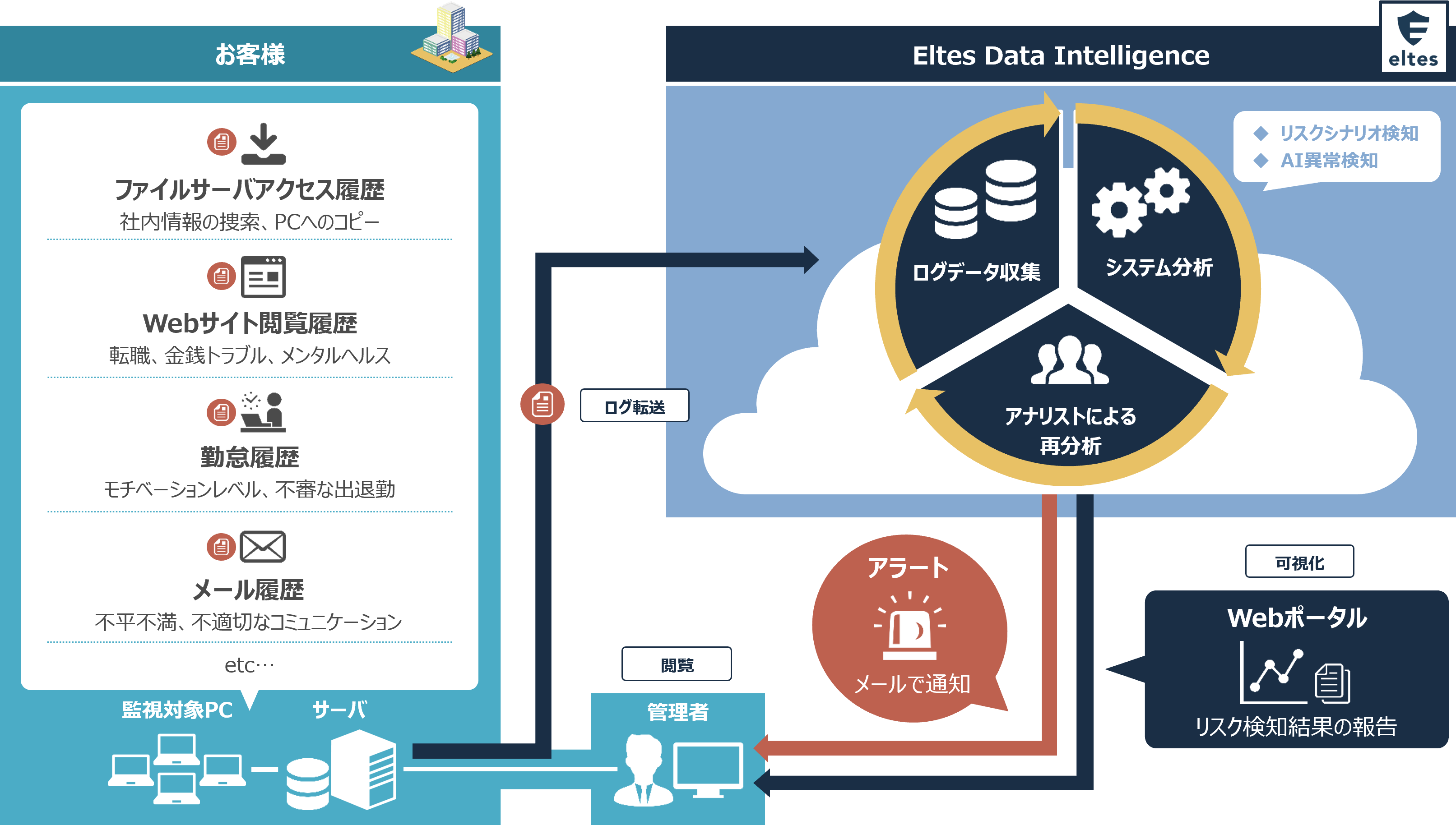

デジタルリスクに備えるならエルテス

情報漏洩対策は、外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部の脅威にも目を向ける必要があり、エルテスが提供する内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)は、内部脅威対策に特化したソリューションとして、多くの企業のデジタルリスク対策を支援しています。

従業員のPC操作ログやコミュニケーションデータを分析することで、不正の兆候や情報漏洩のリスクを可視化し、専門の担当者がいなくても社内の潜在的なリスクを早期に発見できるようにします。

エルテスはお客様の状況に合わせた最適なソリューションを提案し、企業のデジタルリスク対策をトータルでサポートします。

製造業界D社様の事例

製造業界D社様では、以前は退職者のPCログを過去6ヶ月分しか確認できておらず、万が一在職中の従業員による不正行動で外部への情報漏洩が発生していたとしても捕捉できていない可能性がありました。また、日常的な監視には工数やリソースも足りず、継続的な内部リスク管理が困難な状況でした。

内部脅威検知サービスを導入した結果、在職中のリスク行動も追跡できるようになっただけでなく、eラーニングや社内勉強会を通じて「ログが日常的に確認されている」ことを従業員に周知したことで、危険なファイル持ち出し行動がほぼ見られなくなり、従業員への抑止力としても効果を発揮しています。

現在では、アラートをもとにリスク行動を迅速に確認し、上長や管理者と連携して注意喚起を行う運用も定着し、継続的な内部リスク管理が実現できています。

専門サービス業界F社様の事例

専門サービス業界F社様では、業務上、機密情報を扱う機会が多く、リモート勤務の増加に伴い内部リスクへの対応が急務となっていました。また導入前はログを取得していたものの、その確認に多くの時間がかかり、内製での監視体制には限界を感じていました。

しかし、エルテスの内部脅威検知サービスを導入したところ、日常的なログ確認の負荷が大幅に軽減され、リスク判断を専門家に任せられるという安心感を得ることができました。

さらに、「ログがチェックされている」という認識が社内に浸透したことで、従業員一人ひとりのセキュリティ意識も向上しています。

まとめ

情報漏洩対策は、外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部からの脅威にも対策することが非常に重要です。より強固なセキュリティ体制を構築するためには、DLPやSIEMのような有効な技術的対策に単一で頼るのではなく、物理的対策や人的対策を組み合わせることが求められます。

特に、内部の人間による不正行為には対応しきれない限界もあるため、見過ごされがちなリスクに備えるには、内部脅威に特化した内部脅威検知サービスの導入が有効な選択肢となります。

どのような対策が自社に合っているか判断に迷う場合は、ぜひ一度エルテスにご相談ください。

情報漏洩対策のご相談は、エルテスへ