海外SNSの事例から学ぶ|炎上の発生理由と企業の炎上リスクを最小限に抑えるポイント

SNSの普及に伴い、企業にとって「炎上」は避けて通れないリスクになっています。些細な投稿ミスや顧客対応のトラブルがきっかけで炎上し、デジタルタトゥーになるケースも少なくありません。

この記事では、実際に発生した海外のSNS炎上事例をもとに、SNSで炎上が起こる理由とそのリスクを最小限に抑えるためのポイントを解説します。

目次[非表示]

- 1.なぜSNSで炎上が起きてしまうのか?

- 1.1.メッセンジャーアプリとの違いの理解不足

- 1.2.読み手に対する想像力の不足

- 1.3.社会的・文化的な背景への配慮不足

- 2.海外SNS|炎上事例7選

- 2.1.映画公式アカウントの「原爆ネタ」炎上

- 2.2.ファストフードチェーンの不謹慎な広告炎上

- 2.3.高級ブランドの児童モデル起用広告炎上

- 2.4.高級ファッションブランドの中国市場での炎上

- 2.5.大手食品メーカーの環境問題に関する炎上

- 2.6.大手ピザチェーンの従業員による不衛生行為

- 2.7.大手通信会社の技術者による不適切対応

- 3.SNSでの炎上リスクを最小限に抑えるポイント3選

- 3.1.文化や習慣の違いを理解する

- 3.2.多言語間の理解を促進する

- 3.3.投稿内容を事前に複数人で確認する

- 4.SNSが炎上した際に企業が取るべき行動とは?

- 4.1.状況の把握と原因分析

- 4.2.迅速かつ誠実な対応の検討

- 4.3.再発防止策の実施と発信

- 5.デジタルリスクに備えるならエルテス

- 6.まとめ

▼すぐに活用できる!SNS投稿前に使える炎上リスクチェックリストを無料でゲット

なぜSNSで炎上が起きてしまうのか?

総務省では「炎上」について、以下のように説明されています。

「炎上」とは、ある人物や企業が発信した内容や行った行為について、ソーシャルメディアに批判的なコメントが殺到する現象のことを指します。

引用:ネット&SNSよりよくつかって未来をつくろう | ICT活用リテラシー向上プロジェクト

では、「炎上」が発生してしまうのには、どのような背景があるのでしょうか。

メッセンジャーアプリとの違いの理解不足

SNSは基本的に公開された場であり、投稿は不特定多数の目に触れます。しかし、この点を十分に理解せずに、あたかもクローズドなメッセージアプリや個人アカウントの延長のように発言してしまうと炎上を招きます。

例えば、アカウントの使い分けを誤り、本来は個人アカウントで投稿すべき内容を企業の公式アカウントで誤って発信してしまう「誤爆」のケースがあります。一方で、企業の公式な情報を発信すべき公式アカウントで私的な見解を発信してしまうケースもあります。

いずれの場合も、投稿は即削除しても完全に消し去ることは難しく、スクリーンショットが第三者によって撮られ、拡散してしまいます。

読み手に対する想像力の不足

発信者の意図と受け手の解釈にズレが生じると、批判を浴びることがあります。企業のSNS担当者が読み手の受け止め方を想像できていないと、共感を得るどころか反発を招き炎上することがあります。

例えば、スタッフ募集やキャンペーン告知といった内容でも、報酬や表現の仕方によっては「不適切」「不誠実」と受け取られる可能性があり、企業側の意図が十分に伝わらなければ誤解を招きやすくなります。

このように、発信側の狙いと受け手の感じ方に乖離があると、炎上を引き起こし、せっかくの取り組みも逆効果になってしまうのです。

社会的・文化的な背景への配慮不足

社会的・文化的な背景への配慮が欠けると、発言ひとつで深刻な炎上を招くことがあります。多くの炎上は「悪意のあるデマ」や「技術的な間違い」よりも、発言内容に対する「配慮不足」が原因で起こっています。

特に、文化的背景を考慮しない不適切な表現や行動は、強い反発を生む典型的な例です。例えば、海外市場向けの宣伝で現地文化への理解が不十分な場合、企業の意図とは異なる否定的な受け止め方をされ、結果的にブランドイメージを大きく損なうことにもつながります。

実際に、こうした文化的な配慮不足によって海外で炎上に発展したケースも少なくありません。

海外SNS|炎上事例7選

ここでは、海外で実際に発生したSNS炎上事例をいくつか紹介します。それぞれのケースから、文化的背景や炎上拡散の特徴、企業が学べる教訓を見てみましょう。

映画公式アカウントの「原爆ネタ」炎上

ある映画の海外公式X(旧Twitter)アカウントが、同時期に公開された別の映画と組み合わせたファンアート(キャラクターと原爆のキノコ雲の合成画像)に対し、「思い出に残る夏になりそう」と絵文字付きで返信したことで、物議を醸しました。

日本のSNS上では「原爆投下を軽視している」「歴史の悲劇を娯楽として消費している」と強い批判が殺到し、炎上が拡大しました。最終的に配給元の企業がこの対応について謝罪し、投稿を削除する事態となりました。

ファストフードチェーンの不謹慎な広告炎上

ある大手ファストフードチェーンは、復活祭(イースター)前の聖週間にスペインで展開した広告において、宗教的表現を軽んじたとして激しい批判を受けました。

問題となったのは、肉を使用しないハンバーガーの宣伝で、聖書の「取って食べなさい。これはわたしの体である」という言葉をもじり、「これは肉が使われていない」と表現したコピーです。別の広告でも聖句を改変し、スペイン全土のバス停に掲載されていました。

スペインは人口の約6割がカトリック信者であるため、大きな反発を受ける結果となり、大炎上しました。企業側は批判を受けて当該広告を中止し、X(旧Twitter)に謝罪しました。

高級ブランドの児童モデル起用広告炎上

ある高級ブランドは、ホリデーシーズンの広告ビジュアルが児童虐待を連想させるとして、世界的な非難を浴びました。

問題となったのは、幼い子供に首輪や手首の拘束具を模したデザインのテディベア型バッグを持たせた画像です。SNSでは「児童虐待や性的搾取を連想させる」表現だと批判が殺到しました。さらに、別の広告ビジュアルに児童ポルノ関連の裁判資料が使用されていたと指摘され、炎上は一層拡大しました。

企業側は問題を受け、広告を撤回し、公式声明で謝罪しましたが、ブランドの倫理観を疑問視する声は収まりませんでした。

高級ファッションブランドの中国市場での炎上

ある高級ファッションブランドは、文化への無理解から開催予定だったファッションショーの中止などにより大きな炎上騒動を起こしました。

このブランドは、上海でのファッションショーに先立ち、中国人モデルがイタリア料理を箸で食べる動画が公式Instagramに公開され、中国の文化を「侮辱している」と現地で捉えられました。さらに、デザイナーによる差別的な私的メッセージが流出し、問題は一層深刻化しました。

数日の間に国内オンラインショッピングの大手プラットフォーム各社がサイトから同ブランドを削除し、有名な百貨店でも取り扱いが中止となる事態へと発展しました。

大手食品メーカーの環境問題に関する炎上

ある大手食品メーカーが、パーム油の調達を巡り、環境破壊の責任を問われて炎上しました。国際環境NGOは、同社のパーム油供給が熱帯雨林の破壊とオランウータンの生息地喪失につながっていると指摘し、抗議活動を行いました。

本社前でのデモと同時に、同社のチョコレート製品を模した動画を公開しました。チョコバーの中にオランウータンの指が入っているように見せる演出が使われ、批判が急速に広がりました。

SNSでは抗議の声が殺到し、多くのユーザーが企業を非難するアイコンに変更するなど、社会現象に発展しました。企業側は抗議の意を表明しましたが、これがさらなる反発を招き、炎上が拡大しました。

大手ピザチェーンの従業員による不衛生行為

ある大手ピザチェーンの従業員が、職場で不衛生な行為を行う様子を撮影し、それを動画として公開したことで大きな問題となりました。

動画には、従業員が鼻の穴にトッピングを入れ、それをピザに載せる様子が映されており、SNS上で強い非難が殺到しました。

この動画は急速に拡散され、検索エンジンの上位に表示されるほどの注目を集めました。多くのユーザーが「もう二度と注文しない」といった批判を投稿し、ブランドイメージに深刻な影響を与えました。

大手通信会社の技術者による不適切対応

ある大手通信会社の技術者が、顧客対応中に不適切な行動を取ったことで炎上しました。

顧客は自宅のモデムの不具合に対応するため、同社の技術者を呼びました。技術者はモデムの交換を進めましたが、作業中に技術的な問題が発生し、カスタマーサポートへの連絡が必要になりました。対応に訪れた技術者が顧客の自宅のソファで居眠りをしてしまい、その様子が撮影されYouTubeに投稿されると状況が一変しました。動画は100万回以上再生され、SNS上で急速に拡散しました。

顧客対応の質が改めて問題視され、企業のブランドイメージに深刻な影響を与えました。

▼国内ではどんな炎上がある?実際の事例をもとにSNS炎上の対応ポイントを紹介

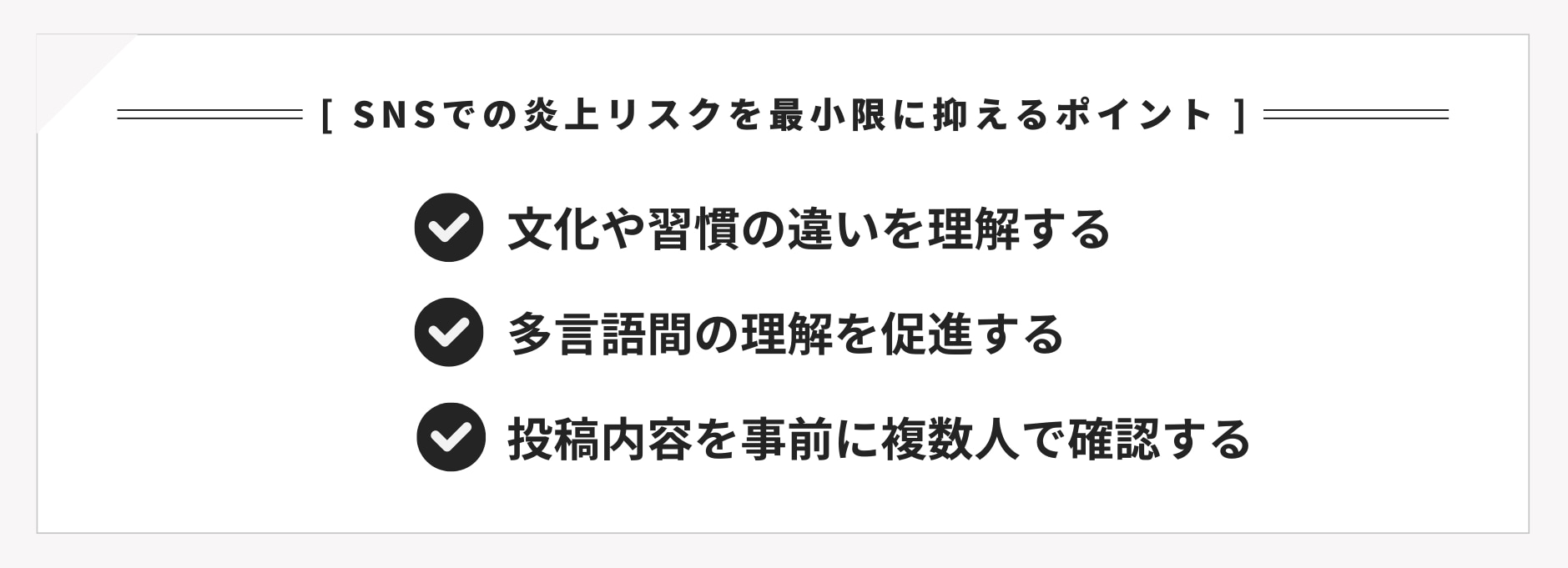

SNSでの炎上リスクを最小限に抑えるポイント3選

海外市場をターゲットにする場合、文化や言語の違いによる誤解が特に炎上の原因になりやすいため、事前にしっかり対策を講じることが重要です。

ここでは、炎上リスクを最小限に抑えるための主な3つのポイントを紹介します。

文化や習慣の違いを理解する

海外をターゲットにPR活動を行う際、まず意識すべきなのが文化や習慣の違いです。日本では問題とならない表現でも、海外では不適切と捉えられ、炎上するケースがあります。

宗教や政治、歴史に関する話題は、多くの国でデリケートな問題とされます。特定の宗教を肯定・否定するような表現や、歴史的な問題への言及、政治的な立場を示す発言は、慎重に検討する必要があります。

また、日本ではユーモアとして使われる表現が、他国では侮辱と受け取られることもあります。特に広告キャンペーンでは、文化的な背景を考慮し、誤解を招かない表現を選ぶことが大切です。

さらに、ジェンダーに関する考え方も国ごとに異なるため、性別に基づく固定観念を助長する表現や、特定のジェンダーを軽視する発言は避けるべきです。

多言語間の理解を促進する

SNS投稿では、単に直訳するだけでは意味が伝わらないことがあります。翻訳ミスが誤解を生み、炎上につながることもあるため、適切な翻訳と表現の選択が不可欠です。

多言語で発信する場合は、シンプルで明確な表現を心がけることが重要です。難解な言い回しや曖昧な表現は避け、統一されたメッセージを維持することが求められます。

また、単なる直訳ではなく、その国の文化や慣習に合った言葉や表現を選ぶことが大切です。現地の人々に自然に伝わる言い回しを使用することで、誤解を防ぐことに繋がります。

投稿内容を事前に複数人で確認する

SNS投稿は、一人の判断で行うのではなく、複数人でチェックすることで炎上リスクを大幅に軽減できます。特に、ネイティブスピーカーや現地文化に詳しい担当者を交えたレビューが効果的です。

投稿前には、ターゲットとする国の言語で誤解が生じないかを確認し、文化的な配慮がなされているかをチェックすることが大切です。また、差別的な表現や誤解を招く要素が含まれていないかを慎重に検討し、過去の炎上事例を踏まえたリスク分析を行うことが求められます。

ネイティブスピーカーによる最終確認を実施することで、翻訳の精度だけでなく、表現が適切かどうかも含めてチェックできます。

SNSが炎上した際に企業が取るべき行動とは?

万全の注意を払っていても、SNSで炎上が起きてしまう可能性はゼロにはできません。では、いざ炎上してしまった場合、企業はどのような対応を取るべきでしょうか。

初動から事後対応までの基本ステップを整理します。

状況の把握と原因分析

まずは炎上の状況を正確に把握し、何が問題視されているのか原因を特定します。

炎上のきっかけとなった投稿内容や、批判しているユーザー層・地域、拡散の状況などを詳細に分析することが重要です。どの投稿が火種なのか把握できないと適切な対応が取れず炎上が拡大してしまうため、社内の関連部署とも連携し迅速に情報を集めましょう。

迅速かつ誠実な対応の検討

原因が判明したら、できるだけ早く適切な対応を検討する必要があります。その際はただ闇雲に頭を下げるのではなく、何が問題で何に対して遺憾なのかを明確に示すことが肝心です。

形式的で曖昧な謝罪文(例:「不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」)は逆効果になりかねません。自社に非がある場合は問題となった行為や発言を具体的に認めた上で、被害を受けた人々へのお詫びの気持ちを真摯に伝えます。

初動対応は炎上後の展開を大きく左右するため、発覚後できるだけ早期のアクションが望ましいでしょう。

再発防止策の実施と発信

炎上の原因を踏まえ、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を立てて実行に移します。

例えば「投稿内容のダブルチェックの体制を強化する」「従業員向けのSNS利用ガイドラインを見直し周知徹底する」「不適切投稿を検知する監視を強化する」などの施策が挙げられます。

策定した再発防止策は実行するだけでなく、対外的にも公表すると効果的です。記者発表やSNS上で対策を報告し、企業として再発防止に取り組んでいる姿勢を示せば、炎上によるダメージを最小限に食い止め、信頼を回復することが可能です。

▼炎上が沈静化した企業はどう対応した?SNS炎上から企業を守るポイントを解説

デジタルリスクに備えるならエルテス

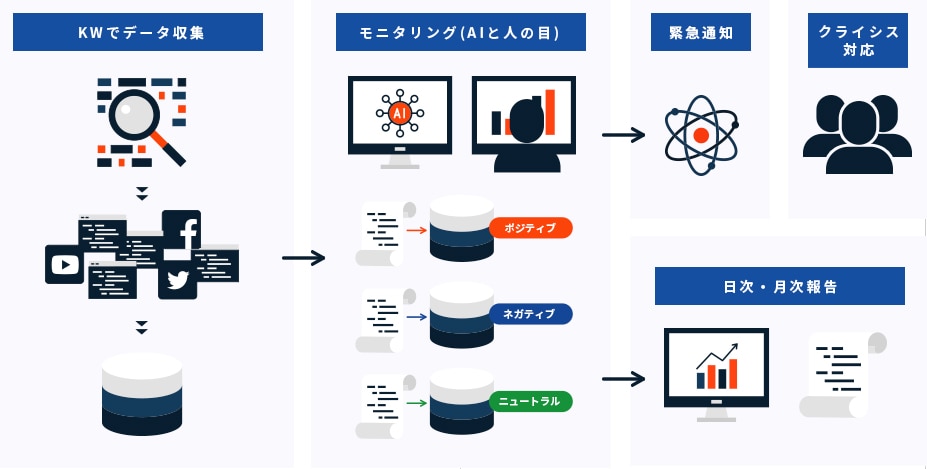

エルテスでは24時間365日、AIと人の目を介したSNSの監視・コンサルティングサービスを提供しています。

お客様の課題に沿った最適なメディアやキーワードのご提案からシステムの反映まで、お客様の負担の少ない形でリスク検知体制を提供します。緊急性の高い投稿を検知した場合には、緊急通知や沈静化までの初期対応を支援しています。

国内外のSNS情報を正しく判断し、リスクを回避したい方は、ぜひお気軽にエルテスへご相談ください。

SNSリスクマネジメントの相談は、エルテスへ

まとめ

海外の炎上事例を見てみると、日本とは異なる感性がきっかけで炎上することがあると分かりました。歴史観や宗教観、社会通念のズレが国際的な批判を招き、SNSによって瞬時に世界中に拡散して企業を追い詰めるのです。

各国の文化的背景を正しく理解し、表現や発信内容に慎重になりましょう。