Tiktok投稿監視サービスとは?サービスの種類や特徴から選ぶ際の比較のポイントまで徹底解説

SNS時代において、企業の評判は一瞬で変わります。中でもTikTokは、若年層を中心に拡散力が非常に高いため、企業にとって大きなリスクともなり得ます。

こうした背景から、TikTok上の投稿を常時監視し、炎上や風評被害を未然に防ぐ「TikTok投稿監視サービス」の需要が高まっています。

この記事では、投稿監視サービスの基本から、選び方、具体的なサービスまでを網羅的に解説します。

目次[非表示]

- 1.投稿監視サービスとは?

- 2.投稿監視サービスを使用するメリットとは?

- 2.1.初動対応のスピード・質を高められる

- 2.2.専門家のサポートが受けられる

- 2.3.社内リソースの適切な活用

- 2.4.ユーザーの声を活かせる

- 3.投稿監視サービスの種類

- 4.投稿監視サービスを選ぶ際の比較ポイントとは?

- 4.1.監視の対象メディア

- 4.2.検知頻度とスピード

- 4.3.料金とコストパフォーマンス

- 4.4.緊急時の対応体制

- 4.5.レポートと分析機能

- 4.6.AIによるリスク判定機能

- 4.7.企業の専門性と実績

- 5.デジタルリスクに備えるならエルテス

- 6.まとめ

▶SNSモニタリング、社内でやるべき?社外に依頼する判断ポイントを確認

投稿監視サービスとは?

TikTok投稿監視サービスは、企業やブランドに関するTikTok上のあらゆる情報を監視し、炎上につながる可能性がある投稿を検知・報告する専門サービスです。

いわゆるSNS監視や風評監視とも呼ばれ、ソーシャルメディアやネット上の情報を幅広く収集・監視して、炎上の火種を見逃さないようにするのが目的です。

投稿監視サービスの監視対象について

一般的な監視対象として、以下のようなものが含まれます。

・ユーザー投稿

TikTok上の一般ユーザーによる動画投稿や付随する説明文は、最も基本的な監視対象です。企業の商品・サービスの誤った使い方、従業員の不適切行為、店内映像の無断投稿など、企業イメージを損なうリスクのある投稿は拡散されるリスクがあります。

・コメント

企業の公式アカウントや関連投稿に対するコメントも監視対象です。ユーザー間のやり取りで批判・誹謗中傷・誤解に基づく炎上が拡大するケースもあるため、ネガティブな意見やデマ情報を含むコメントは注意が必要です。

・ハッシュタグ

「#企業名不買運動」「#企業名ハラスメント」など、ネガティブなハッシュタグがトレンド入りすると一気に炎上が拡大する恐れがあります。

・その他SNS・掲示板

TikTokで発信された情報はX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなど他SNSへ転載・拡散されることが多く、監視対象はTikTokに限定されません。また、匿名掲示板やレビューサイトなども併せて監視することで、企業に対するネガティブ情報の発生源を広範囲にカバーできます。

▶24時間365日モニタリングが可能!Webリスクモニタリングでできることを確認

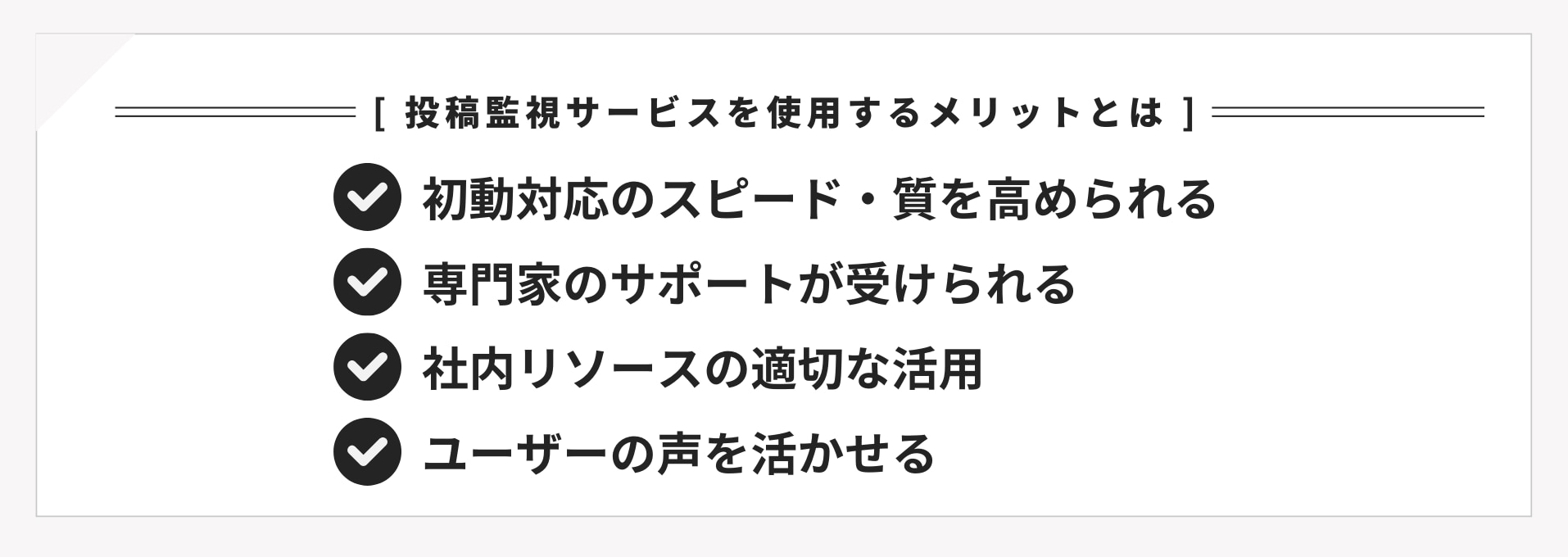

投稿監視サービスを使用するメリットとは?

企業がTikTokなどSNSの投稿監視サービスを導入すると、以下のようなメリットが得られます。

初動対応のスピード・質を高められる

投稿監視サービスの最大のメリットは、炎上の兆候をすぐに察知し、迅速な対応ができる点です。特に夜間や週末など社内で監視をしていると目が届きにくい時間帯でも、サービス側が24時間体制で監視していれば「気づいたときには炎上していた」といった事態を防ぐことができます。

さらに、炎上リスクへの早期対応は、企業のブランドや信頼を守ることにもつながります。SNSでの初動対応の遅れは、危機管理能力の低さとして評価されることもあるため、迅速な対応体制は企業の信頼を支える重要な要素です。

専門家のサポートが受けられる

SNS上でトラブルが発生した際、初動対応の質が被害拡大を左右します。インシデント発生時のコンサルティングを含む投稿監視サービスを利用すれば、経験豊富な専門家のサポートを受けながら対応を進めることができます。

社内外への説明文や謝罪文の作成といった慣れない対応も、安心です。「どうすればよいかわからない」などの不安を抱えることなく、危機対応体制を構築できます。

社内リソースの適切な活用

自社の従業員が手作業でSNSを監視し続けるのは、時間・工数ともに大きな負担です。また、24時間365日の監視も現実的ではないケースが想定されます。専門サービスを使えば、社内リソースを割くことなく効率的にSNSリスク管理が実施できます。プロにアウトソーシングすることで、従業員は本来の重要な業務に専念できます。

ユーザーの声を活かせる

投稿監視サービスはネガティブな投稿の検知だけでなく、集めたユーザーの声を企業活動に活かすことにも役立ちます。サービスによっては各投稿に「ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル」などの分析が行われます。ネガティブな意見からは改善点が、ポジティブな声からは企業の強みが見えてきます。

これらの情報を活かせば、サービス改善やマーケティング施策にもつなげられます。

投稿監視サービスの種類

投稿監視サービスの種類は、大きく「目視タイプ」と「ツールタイプ」の2つがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを踏まえて、自社の体制・運用にあったタイプを選びましょう。

目視タイプ

1つ目は、人の目で監視する目視タイプです。ツールタイプと大きく異なる点は、その名の通り目視で監視を行う点です。リスクとなる投稿や指定の条件に合致した投稿が発見された場合は、電話やメールで通知してくれるものが多くあります。

目視タイプのメリットは、検知の精度が高いことです。人が直接投稿を確認し判断するため、リスクを見逃す可能性は低くなります。

目視タイプにおいても、BPO形式とコンサルティング形式があるので、注意が必要です。コンサルティング形式においては、相談窓口となる担当者が付くため、運用や炎上時の対応に関するサポートを受けることができます。どこまで依頼すべきかは、自社のリスク管理体制やスキルに合わせた判断が求められます。

一方デメリットは、目視であるために人的コストがかかり、費用が高くなる点です。費用を抑えたい場合は、次で紹介するツールタイプが適しています。

ツールタイプ

2つ目は、リスク投稿を自動で検知するツールタイプです。キーワードを設定して、そのキーワードと合致した投稿があれば自動的に収集・通知される特徴があります。また、一定期間の投稿内容レポートをメールやWeb上で確認できるツールが多く見られます。

ツールタイプのメリットは、コストを抑えることができる点です。また、リスク検知以外にも、サービスの口コミやプレスリリースの反響の確認など、他部門での応用が可能です。

一方デメリットは、リスク投稿を検出する際、誤検知の可能性があることです。設定したリスクキーワードと異なる新たなリスクが発生した場合、都度設定する必要もあります。そのため、検知精度を優先させたい場合やリソースが割けない場合は目視タイプが適しています。

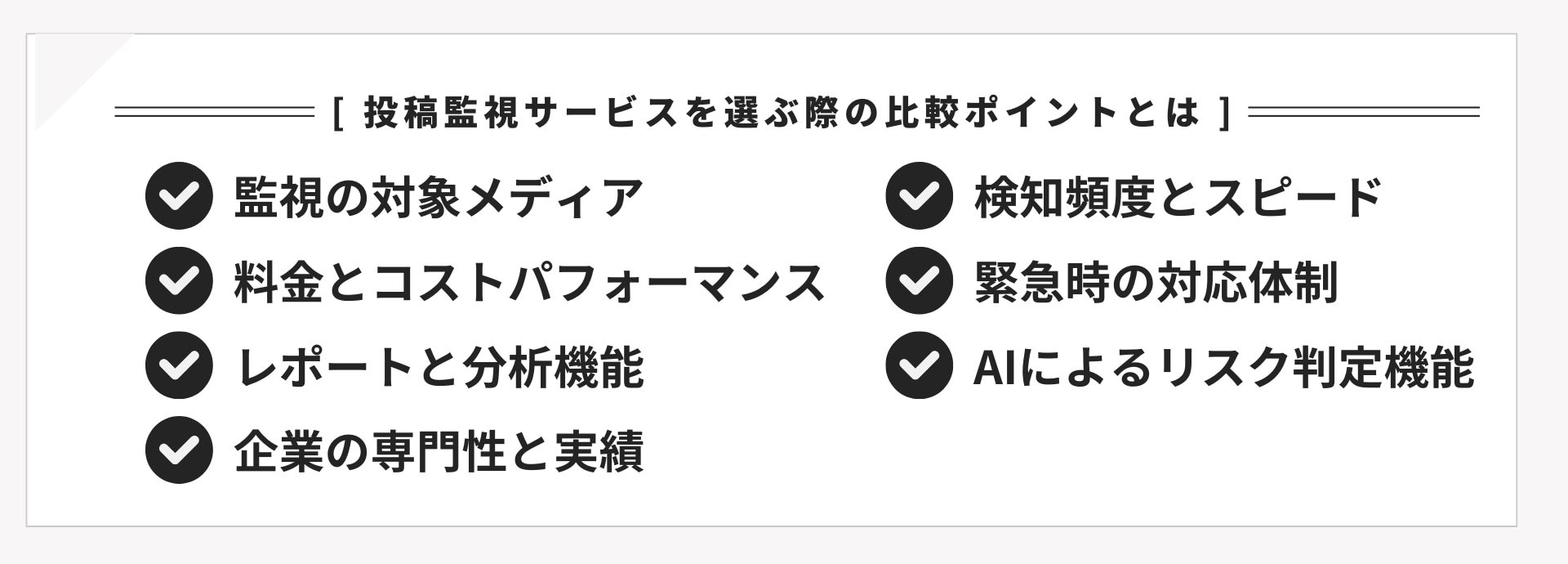

投稿監視サービスを選ぶ際の比較ポイントとは?

複数の投稿監視サービスを比較する際には、いくつかのポイントに注目すると、自社に合ったサービスを選びやすくなります。ここでは、判断材料として押さえておきたい主な項目をご紹介します。

監視の対象メディア

まず、自社に関連する投稿が発信される可能性のある媒体が、どこまで監視対象に含まれているかを確認しましょう。

TikTokはもちろん、炎上リスクの高いX(旧Twitter)やInstagram、Facebook、さらにブログや匿名掲示板など、多様なメディアに対応しているか、自社のユーザーがよく使っているメディアに対応しているか、またプロモーション活用しているメディアに対応しているかが判断のポイントとなります。

一般的に炎上時は、他SNSに転載されて拡散するケースも多いため、主要SNSを可能な限りカバーしているサービスを選ぶと安心です。

検知頻度とスピード

投稿が拡散・炎上するスピードは非常に速く、わずか数時間で大きな問題へ発展することもあります。そのため、どの程度の頻度で投稿を監視してくれるかは、サービス選定の重要なポイントです。

自社のリスク許容度に応じて、「最低でも○時間に1回は確認してほしい」といった希望を明確にしましょう。そのうえで、対応可能な監視体制を持つサービスを比較検討することが大切です。

料金とコストパフォーマンス

サービス導入時のコストも、当然ながら現実的な検討項目です。有人タイプのサービスは投稿数に比例して費用が高くなる傾向があります。一方、ツールタイプは比較的安価ですが、機能や対応範囲によって価格に差があります。

自社に必要な条件で見積もりを取り、炎上対応にかかるリスクと比較することで、最適な投資額が見えてくるはずです。

緊急時の対応体制

危険な投稿を検知した後に、どこまでサポートしてくれるかもサービスによって異なります。

単に通知するだけのサービスもあれば、危険度の評価や謝罪文作成のアドバイスまで対応してくれるサービスもあります。

SNS対応のノウハウが社内に少ない場合は、緊急対応やコンサルティング体制が整っているサービスを選ぶと、いざという時に心強いです。

レポートと分析機能

監視結果をどのように報告してくれるかも、選定の重要なポイントです。日次や月次のレポートがあれば、社内での情報共有や経営層への報告資料としても活用できます。

また、投稿一覧だけでなく、ポジティブ・ネガティブの分類、件数の推移といった分析機能があれば、マーケティング施策の改善にも役立ちます。自社に分析リソースがない場合は、こうしたレポーティング機能が充実しているサービスを選ぶと一石二鳥です。

AIによるリスク判定機能

有人による目視監視は精度が高い一方で、投稿量に比例して料金が上がります。この課題を補う手段として、AIによって投稿のリスクを自動で判定できるサービスがあります。

AIを活用することで、対応可能な投稿数が格段に増え、監視の効率化が図れます。ただし、投稿によっては言葉のニュアンスが難しく、AIだけでは判断を誤るケースもあるので注意が必要です。現時点では「人とAIを組み合わせた監視体制」が現実的であるとも考えられます。

企業の専門性と実績

最後に、サービス提供企業の専門性や実績も判断材料となります。実績豊富な業者は独自のノウハウやデータを持っており、業界ごとのリスク傾向も踏まえた対応が期待できます。過去の導入事例や顧客の規模も確認し、自社が信頼して任せられる専門業者か見極めましょう。

デジタルリスクに備えるならエルテス

エルテスの「Webリスクモニタリングサービス」は、AIと専門スタッフによる24時間365日の体制で、SNS上のリスクをいち早く検知します。

監視だけでなく、導入から有事対応、再発防止まで一貫して支援するのがエルテスの強みです。現状のリスク調査から体制づくり、予防策の提案まで、専門のコンサルタントが企業に寄り添いながらリスクマネジメントを支えます。

まずは無料相談で、貴社の課題やお悩みをお聞かせください。

▶社内共有にも便利!Webリスクモニタリングで解決できる自社の課題を確認!

SNSの炎上対策は、エルテスへ

まとめ

TikTok投稿監視サービスは、企業のブランドイメージや信頼を守るための重要な手段です。リスクの早期発見から運用負荷の軽減、炎上の未然防止まで、多くのメリットがあり、選ぶサービス次第でその効果は大きく変わります。

ぜひこの記事を参考に、自社に最適な監視体制の導入をご検討ください。