ネット炎上レポート 2025年3月版

2025年3月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

▼新入社員研修で伝えたい!従業員による炎上事例と意識すべきSNSリスクはこちら

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年3月のネット炎上トレンド

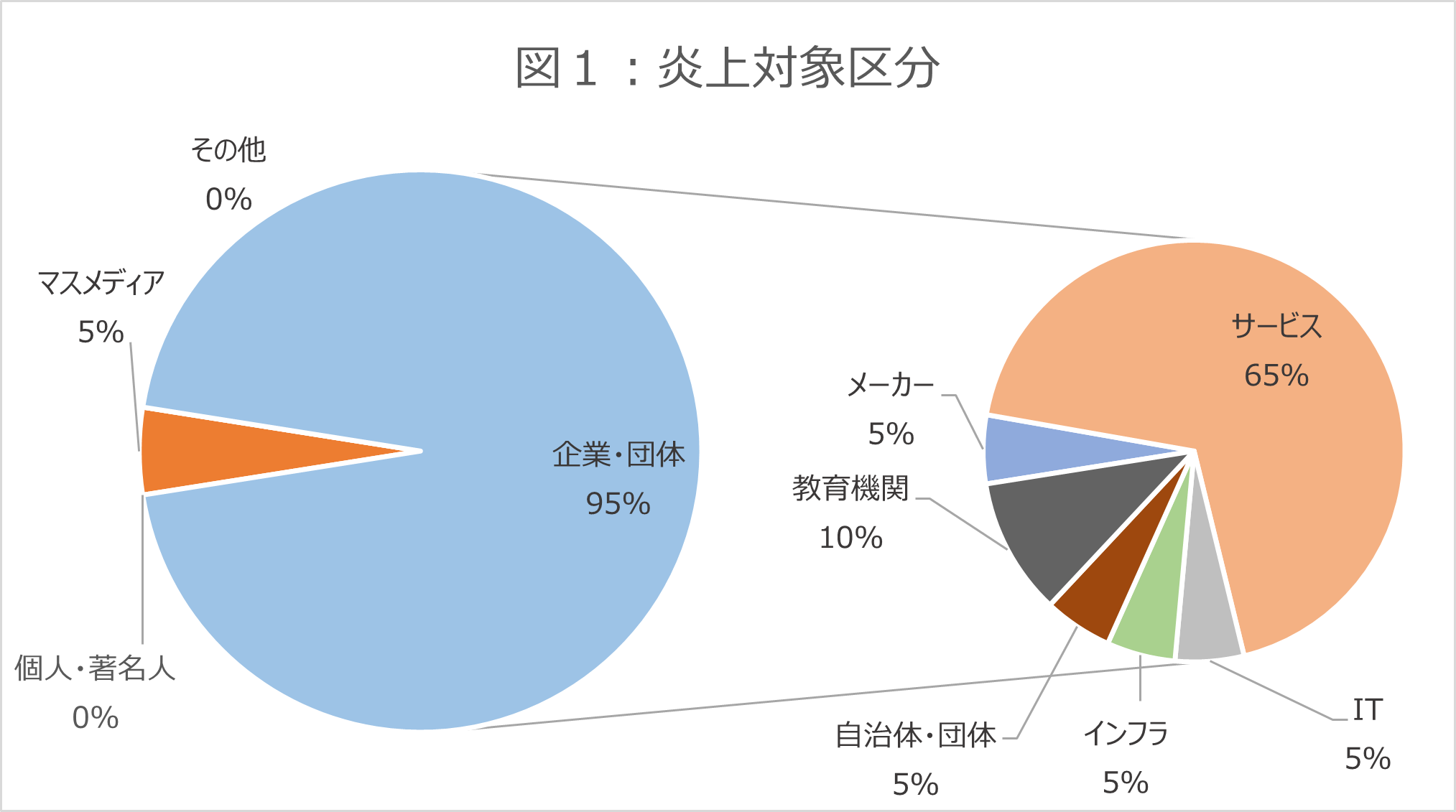

2025年3月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が95%(前月比7ポイント増)となりました。そして、「マスメディア」は5%(1ポイント増)という結果になりました。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が65%(11ポイント増)、次いで「教育機関」が10%(10ポイント増)となりました。これは、教育機関による不適切発言に関する炎上が続いたことが要因と考えられます。続いて、「メーカー」(10ポイント減)と、「自治体・団体」(14ポイント減)が5%と、それぞれ10%以上減少した結果となりました。これは、前月はみられなかった「インフラ」(5ポイント増)と「IT」(5ポイント増)の炎上事例が発生し、5%に並んだことで、相対的な減少が見られたと考えられます。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

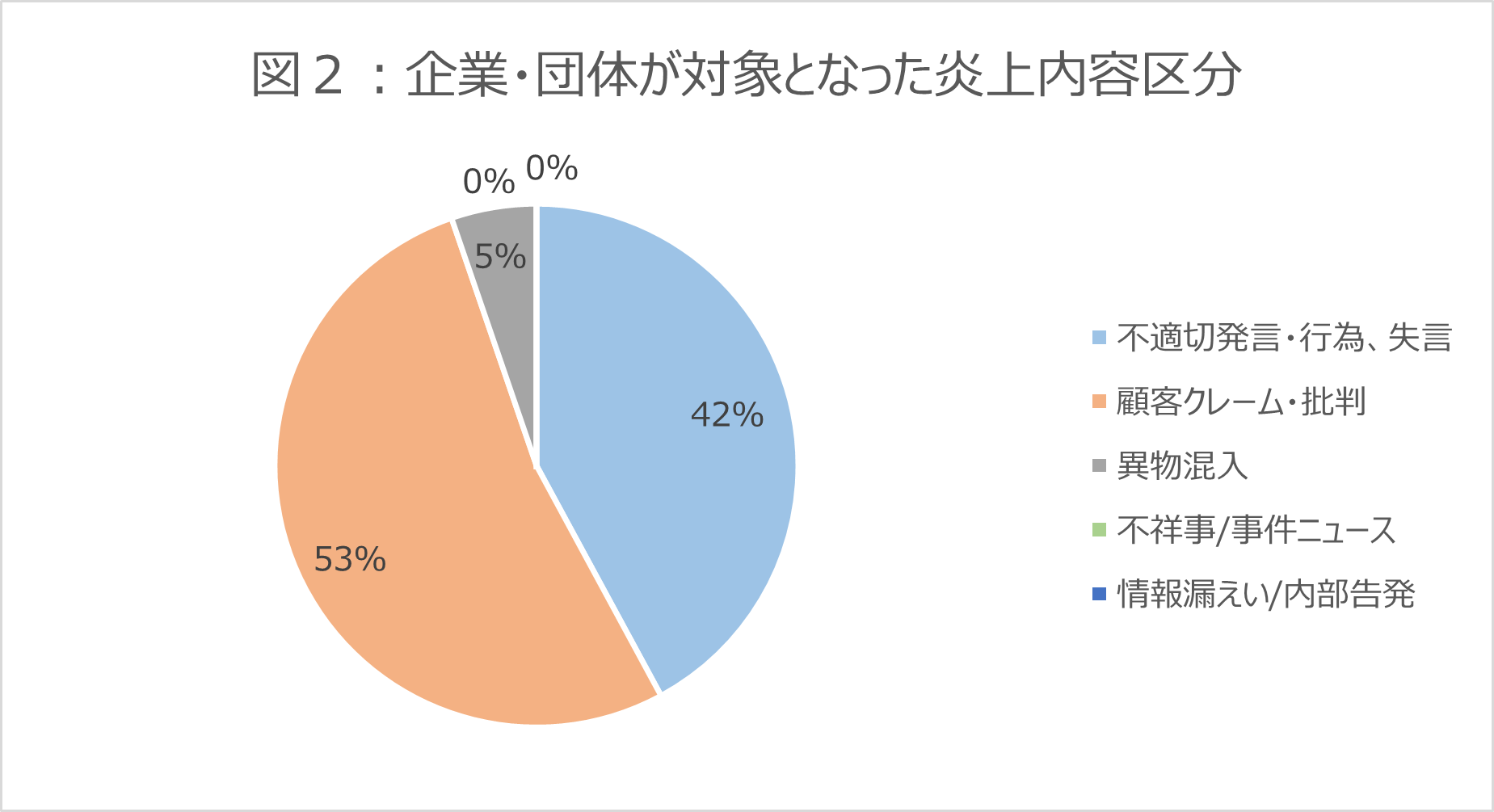

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」が53%(1ポイント増)と半数を占める結果となりました。そして、「不適切発言・行為、失言」が42%(3ポイント増)、「異物混入」が5%(5ポイント増)と続きました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

飲食店で提供された味噌汁の中に異物が混入していたことが発覚し炎上

飲食店で提供された味噌汁の中に、小動物の死骸が混入していたことが発覚し、運営企業に批判が殺到しました。

今年1月下旬、ある店舗の口コミに、味噌汁に小動物の死骸が混入している様子を写した画像がアップされたことが炎上の発端でした。3月になってからその口コミがSNS上で拡散され、SNSユーザーからは、「もう二度と利用しない」「なぜ店員は気づかなかったのか」といった批判の声が上がりました。運営企業は謝罪と再発防止策を公表しましたが、発生から2か月経過してからの対応だったため、対応の遅さについても指摘する声が多く集まりました。これに加え、別店舗で虫が商品に混入していたことも発覚し、ほぼ全店の臨時休業・清潔な環境の整備を実施することを発表しました。

飲食店では、店内や調理器具、商品などの衛生管理を徹底することを前提とした上で、異物混入などのリスクとなる投稿があった際は、早期検知し迅速な対応を進めていくことが重要です。

SNSに投稿したプロモーション動画がノーメイクの女性を揶揄しているとして企業が炎上

企業がSNSに公開したプロモーション動画について、女性を揶揄しているのではないかという批判が殺到しました。

プロモーション動画では、玄関先で受取のサインをもらおうとする配達員と、配達員にノーメイクの姿を見られないようにする女性の姿がコメディータッチで描写されていました。これについてSNSユーザーからは、「女性を馬鹿にしている」「『すっぴんは恥である』ととれる表現に違和感がある」「ドアを閉めさせないようにする表現は女性の防犯意識を軽視している」といった批判意見が挙げられました。この炎上を受け、企業は該当の動画を削除し、公式SNSアカウントで再発防止に取り組んでいくと説明しました。

ジェンダーに関する表現やルッキズムと捉えられかねない表現は議論を招きやすく、炎上のトレンドであるため、取り扱う際には過去の事象などを振り返るなど十分に注意をしたうえで批判を受けた際のQ&Aを事前に準備するなど対策が必要です。

また、広告の炎上に関連して、同時期に「不在連絡票」に似せた広告チラシについても「誤認してしまう」として批判が殺到しました。クリエイティブの企画や製作段階で、批判される要素がないか社内で十分に確認することが重要です。

▼騒動を拡大させないポイントは?企業のSNS炎上への対応事例はこちら

まとめ

3月は、異物混入に関する炎上事例や、広告における女性の演出に関する炎上事例などが見られました。

1つ目の事例においては、異物混入などリスクの高い投稿については早期に検知し、迅速な対応に努める必要があることが改めてわかりました。また、調査に時間を要するなど対応が即座にできない場合には一次対応として、「事象は把握済みだが調査中である」といった旨の企業が事象を把握していることを公表することで事象に関して「企業は把握しているのか」といった問い合わせなどの工数を低減できる可能性があります。

2つ目の事例においては、ジェンダーやルッキズムなどセンシティブな話題に触れる際は自社の意図しない捉えられ方をする可能性を想定し、過去の炎上事例も参考にしながらクリエイティブに批判要素がないか社内で確認を行う重要性がわかりました。

火種となる投稿や批判論調の始まりは、SNSなどネット上において発生するパターンが多くあります。炎上の兆候を早期発見できる監視体制を構築し、発見後の対応フローなどをあらかじめ決めておくことで有事の際に慌てずに対応を検討できるため、取り組みを推奨します。また、日々のSNSなどネット上の投稿監視とあわせて、リスク投稿があった場合には、リスクレベルを判断し、一次対応を専門家がサポートするサービスを活用するなど、SNS炎上に対し強固な体制を作ることも推奨いたします。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。

▼リスク投稿を早期発見する仕組みとは?Webリスクモニタリングの詳細はこちら