ネット炎上レポート 2025年8月版

2025年8月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年8月のネット炎上トレンド

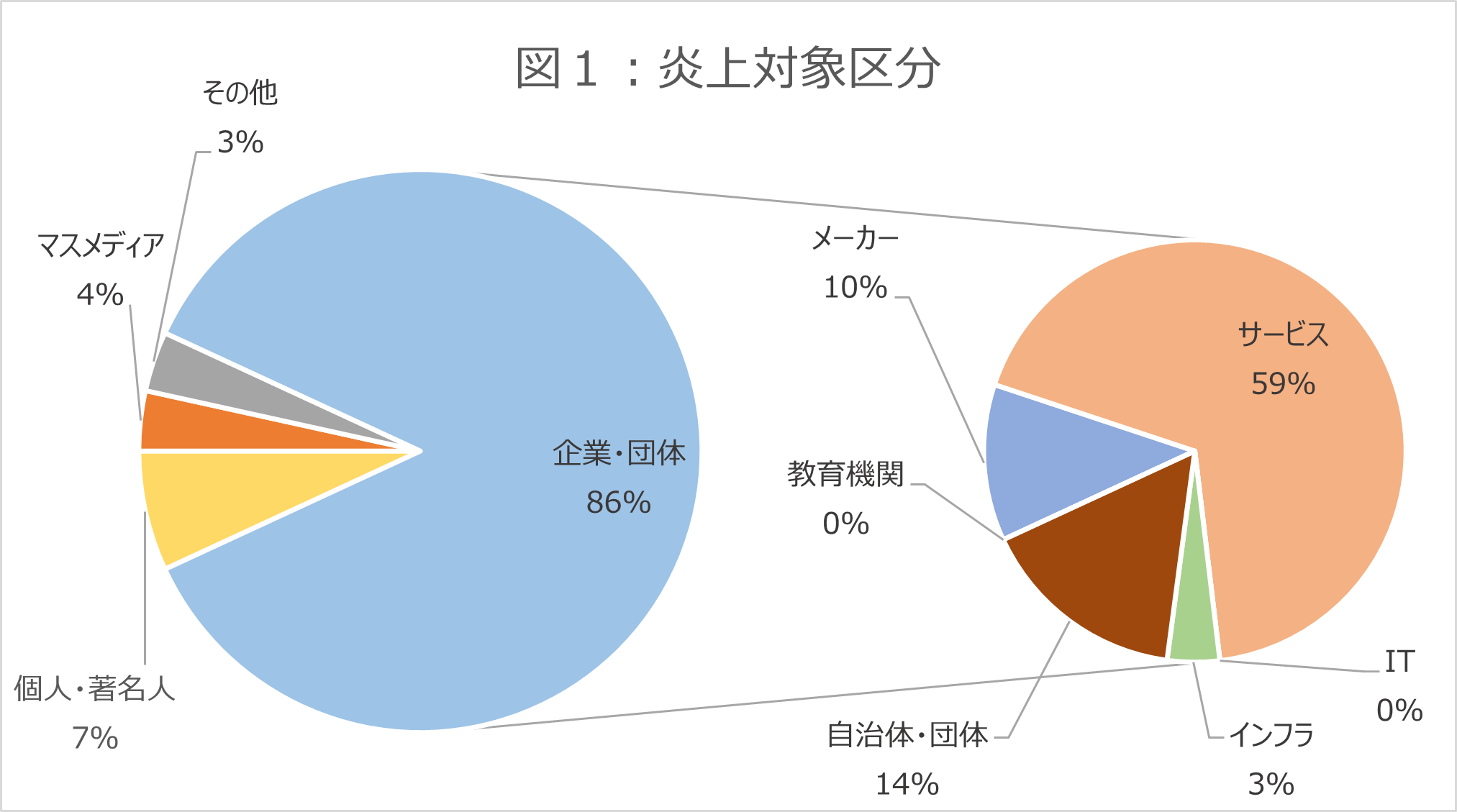

2025年8月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が86%(前月比6ポイント増)と全体の8割以上を占めました。そのほか、「個人・著名人」が7%(6ポイント減)、「マスメディア」は4%(2ポイント増)と続いています。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が59%(5ポイント減)となり、全体の半数以上を占める結果となっています。そのほか、「自治体・団体」が14%(1ポイント増)、「メーカー」が10%(7ポイント増)、「インフラ」が3%(3ポイント増)と続きました。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

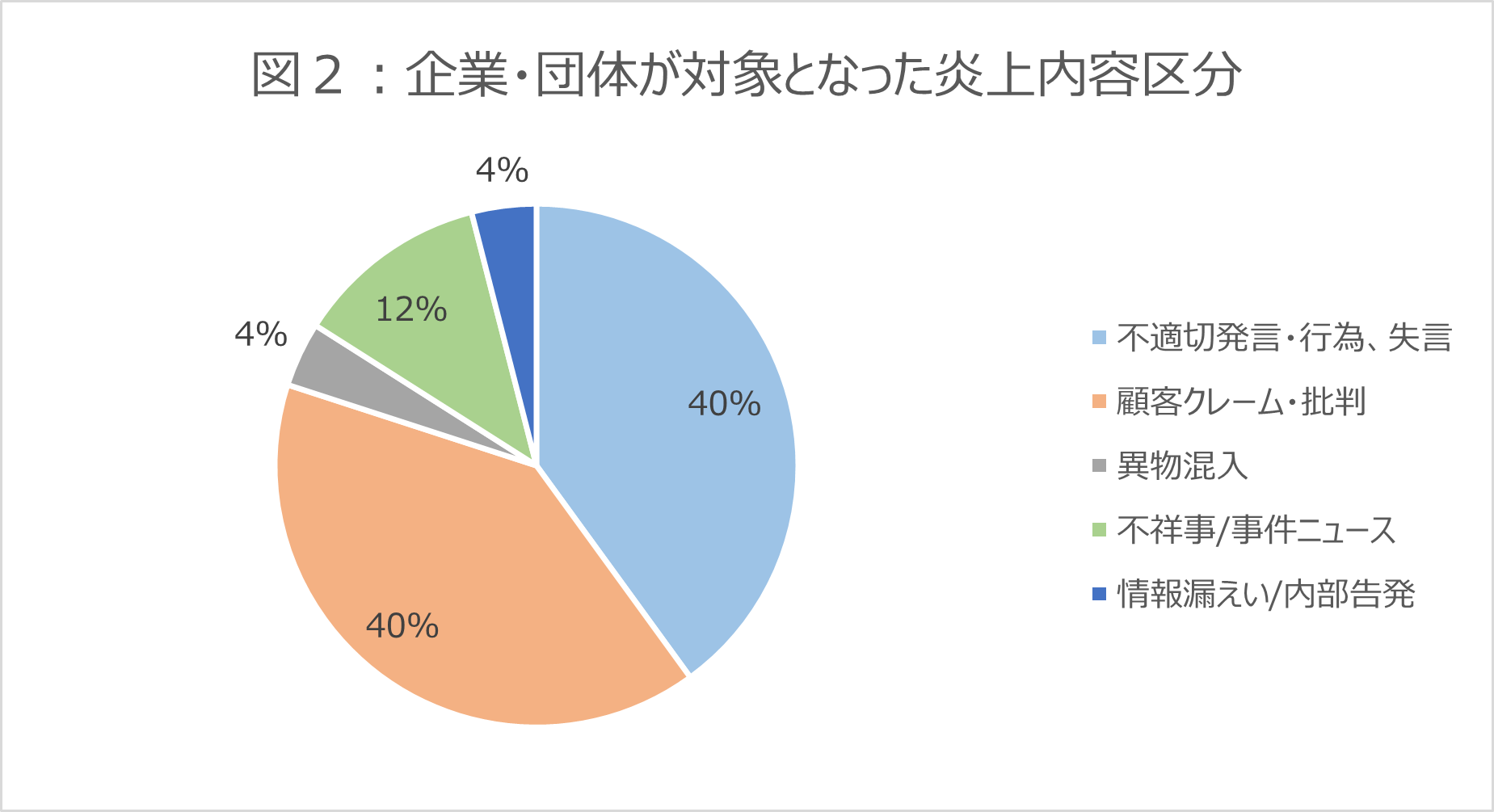

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」は40%(2ポイント減)、「不適切発言・行為、失言」が40%(5ポイント減)と前月に引き続き、2種の内容で全体の8割を占めました。続いて「不祥事/事件ニュース」が12%(2ポイント増)、「情報漏えい/内部告発」(1ポイント増)と「異物混入」(4ポイント増)がそれぞれ4%という結果となりました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

従業員と思われるアカウントの投稿に写りこんだメール画面から情報が漏洩した企業に批判が殺到

Instagramストーリーズの投稿スクリーンショットがX上に投稿され、話題となりました。投稿には新幹線車内で撮影されたPCの画面が映り込んでおり、メール文面が解読できる状態でした。ユーザー間でメール文の解読作業がおこなわれ、芸能事務所に所属するアーティストの未公開スケジュールが含まれていたことから、情報漏洩として批判が殺到しました。拡散を受け、当該Instagramアカウントは削除されましたが、すでにスクリーンショットされた投稿画像は魚拓として残り続ける結果となっています。

Instagramのストーリーズ機能は24時間で投稿が閲覧できなくなることが特徴であり、限定公開アカウントや親しい友達のみへの制限付き公開も設定可能ですが、炎上の火種は転載されて拡散する場合が多く存在することを認識しなければなりません。

従業員を含む内部関係者による情報漏洩は、企業のブランドイメージや信頼を大きく損なうほか、関係企業との関係悪化などのリスクもはらんでいます。企業は個人のアカウントであっても、機密情報の映り込みなど情報漏洩に注意したアカウント運用が必要であると教育していくことが求められます。

▶【無料資料ダウンロード】従業員のSNS炎上が企業に与えるリスクと対策

不自然なAI生成画像をクリエイティブに起用した企業に批判が殺到

PRや公式SNSでの発信を目的として画像生成AIを活用する例は多くみられています。しかし、生成AIの活用自体に対する批判意見を持つユーザーも少なからず存在しており、レピュテーションリスクを考慮して、企業は慎重に活用を検討する必要があります。

実際に、8月には画像生成AIを活用したPR施策を行った企業の炎上が複数みられています。

A) クレジットカード運営企業のウェブサイトに不自然なパーツが残る画像生成AIが使われていたことが話題となりました。不自然な点として指摘されていたのはフォークの造形やポップコーンにストローが刺さっているなど細かい部分でした。しかし、それらの不自然な点を残したままの出力データを採用している点や、クリエイティブの中で自社のクレジットカードではなく、画像生成AIで出力されたクレジットカードデザインが使われている点に対して、企業の管理に対する指摘と、ブランド・マネジメントに関する批判の声が寄せられていました。本事例は、商材がクレジットカードというセキュリティや信頼性が求められるものであるとともに、高額な年会費を支払うカードであることからパーセプションから逸脱したクリエイティブであるとの指摘も相次いで見られました。

B) 社会のインフラでもある鉄道会社の告知ポスターに画像生成AIが使われていることも話題となりました。Aの事例と同様に、不自然な点が残ったままクリエイティブが採用されており、指の本数が異なっている点や両手で箸を持っている点を指摘する声が多くみられました。分かりやすく不自然な点が残っていることに対して、なぜこのクオリティで公開に至ってしまったのか、企業側の手抜きと思われても仕方ないのではないかという、Aの事例同様にパーセプションから逸脱した企業活動に批判が寄せられています。

上記の2つの事例で共通していた批判論調としては、日本を代表するような企業群や高い信頼性が企業価値につながっている企業において、クオリティが担保されていないクリエイティブでのPRはブランディングの毀損に繋がるといった意見が多くみられました。

これらの事例から、企業が画像や動画のAI生成を活用したクリエイティブ利用時には、企業やブランドイメージから逸脱せず、採用しても問題ない仕上がりなのかを見極める必要があると分かりました。

▶【無料資料ダウンロード】CM・広告の6つの炎上パターンから学ぶ対策

まとめ

8月に発生した事例からは、企業の炎上リスクに携わる部門においては最新の炎上トレンドを十分に把握しておく必要があると分かりました。

1つ目の事例においては拡散機能が強力であるXだけでなく、InstagramやTikTokといった別メディアの機能や特徴から活用方法のトレンドを把握し、発生リスクを想定した対策を講じることを推奨します。また、どのメディアであっても、一度ネット上に公開した情報はスクリーンショットなどで保存されて転載されるリスクがあることを認識する必要があります。投稿者以外の第三者による転載の可能性も大いにあり得るため、投稿者であってもコントロールが難しくなってしまいます。リスク低減のためには、情報漏洩などの火種となり得る情報を公開しないという一人ひとりのリテラシーの向上が求められ、企業は所属する従業員のリテラシー向上のための教育を定期的に実施していくことが重要と言えます。

また、2、3つ目の事例では、企業の情報発信を担う部門全体で、新たな炎上リスクのトレンドや社会的な論調をウォッチし、企画時からリスクになり得る要素がないか、複数の視点でリスクのチェックを実施することを推奨します。また、企画開始から時間が経過して問題視されるケースも少なくないため、批判の声が観測され始める段階から早期の適切な対応を講じるための平時からのSNS上の投稿をモニタリングしておくことを推奨します。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。