ネット炎上レポート 2024年12月版

2024年12月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2024年12月のネット炎上トレンド

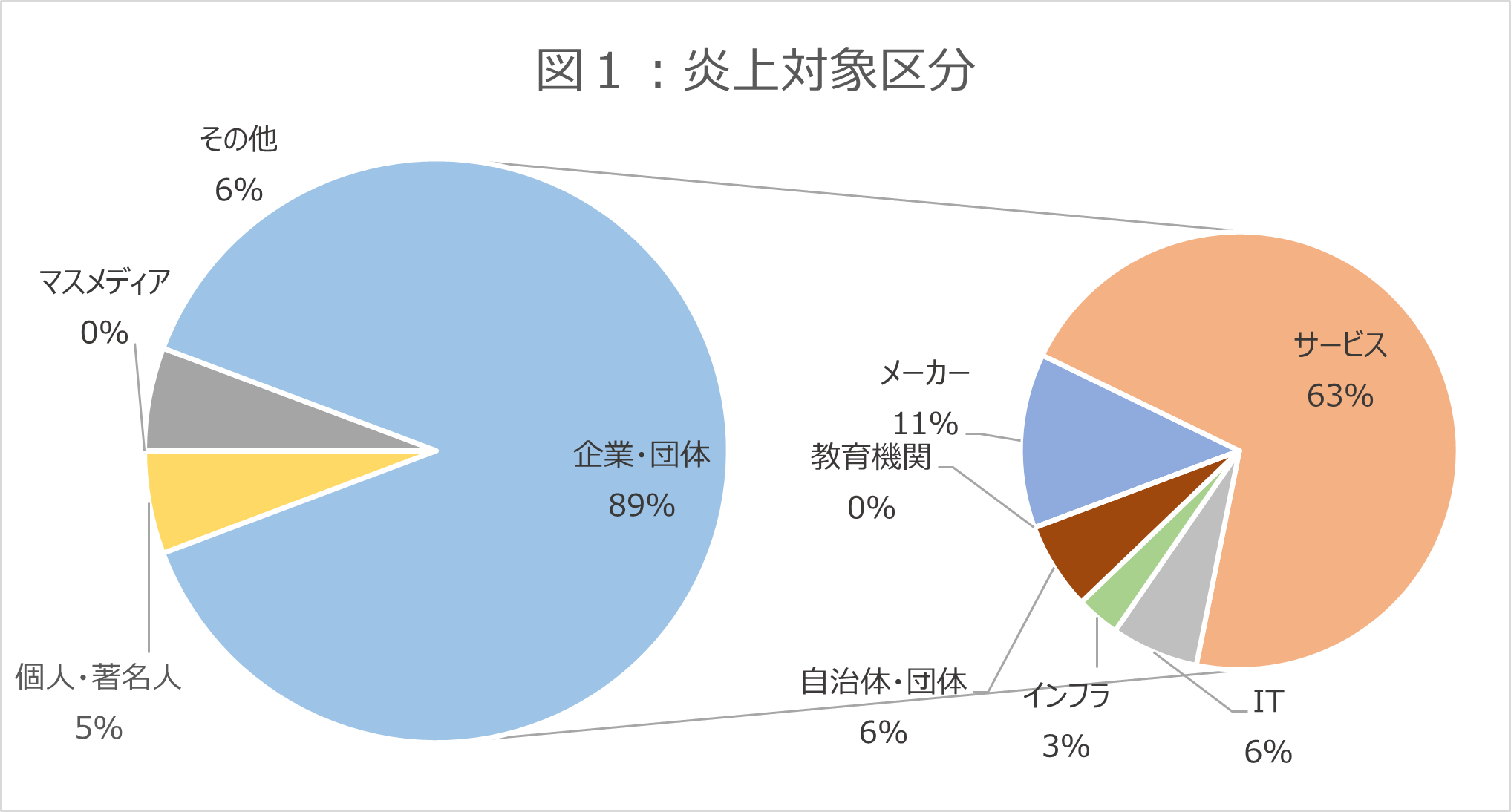

2024年12月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が89%(前月比6ポイント減)となりました。そして、「個人・著名人」は5%(前月比5ポイント増)、「マスメディア」は前月に続き0%という結果になりました。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が63%(18ポイント減)と10ポイント以上の減少を見せました。これは、「メーカー」が11%(2ポイント増)、「自治体・団体」が6%(1ポイント増)、ITが6%(6ポイント増)、インフラが3%(3ポイント増)と、サービス以外の業態の炎上がそれぞれ増加したことが要因だと考えられます。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

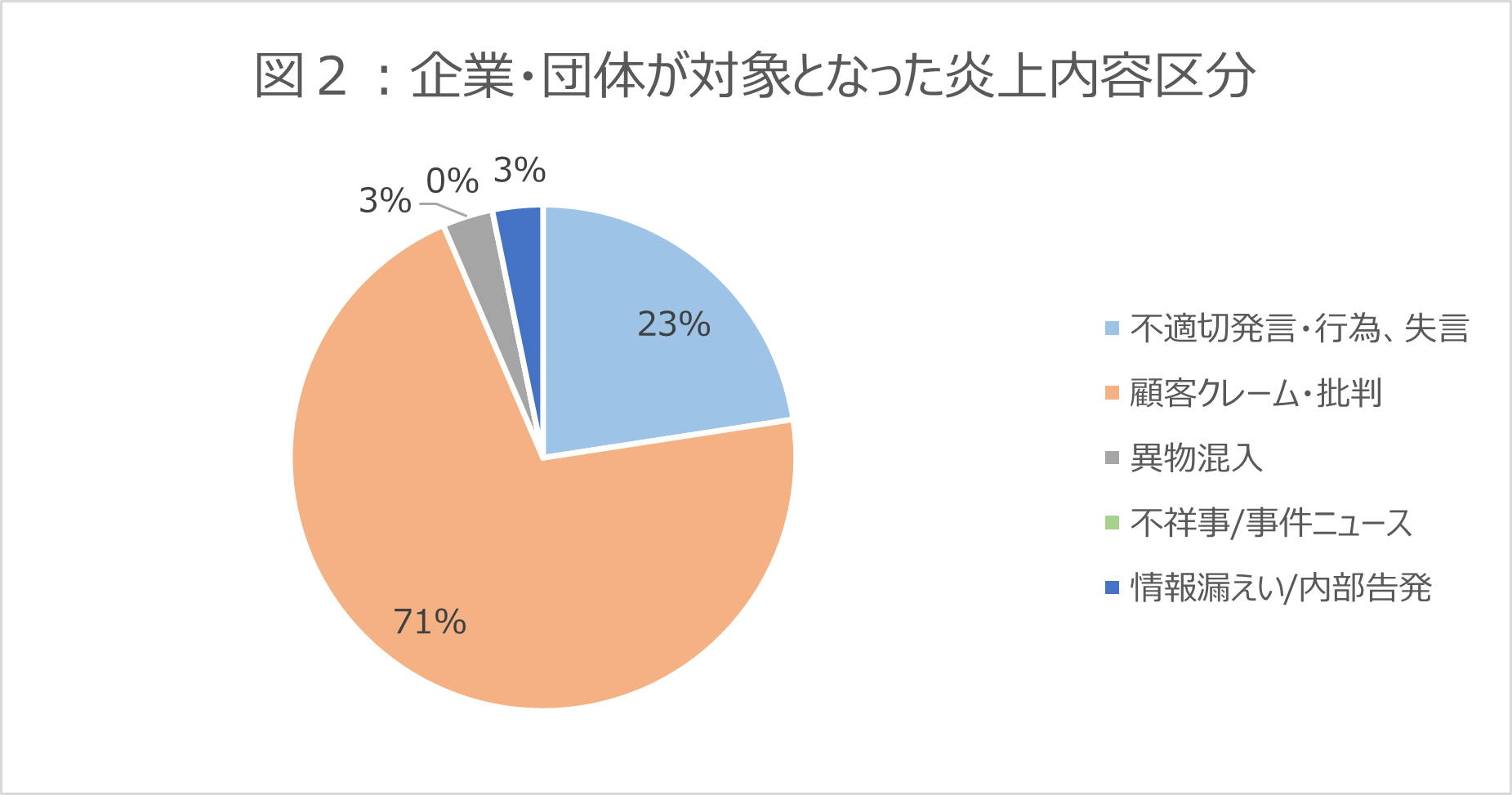

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」が71%(4ポイント増)と大きな割合を占める結果になりました。次いで、「不適切発言・行為、失言」が23%(6ポイント増)、「異物混入」が3%(2ポイント減)、情報漏洩が3%(3ポイント増)と続きました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

公式SNSアカウントが製品のターゲットのユーザーに対して不適切な投稿を行ったとして批判が殺到

SNSで巻き起こっていた議論に対して、とある公式SNSアカウントが意見を投稿したところ、批判を集めました。

SNS上で、女性用衣類の耐久性に関する話題が盛り上がっていたところ、公式SNSアカウントが専門的な観点の主張を投稿しました。しかし、その投稿の表現を不適切であると受け取ったユーザーから批判の声が集中しました。

その上、公式SNSアカウントはその批判に対して、カスタマーハラスメントに関する方針を引用し、さらなる批判を呼ぶ結果となりました。この一連の出来事の後、不適切投稿があったとして運営企業が謝罪文を公開しています。

公式SNSアカウントを運用する際、担当者の私的な見解を含んだ投稿をするのには注意が必要です。アカウントの戦略のもと担当者の私情を投稿するケースもありますが、今回の事例のように企業の公式SNSアカウントとして不適切な発信をしてしまうリスクもあります。

そのため、公式SNSアカウントで投稿する際のルールを設ける、発信前に社内で確認する体制を構築するなどの対応が必要です。

他社のゲームと酷似したデザインのプロモーション画像を投稿し批判が殺到

アパレル企業が投稿したプロモーション画像について、他社のゲームデザインと酷似しているという声が続出しました。

この騒動について、ゲームの開発者である人物がSNS上で反応し、「コラボをしているわけではない」という旨の発言をしました。ユーザーからは、「コラボだと思っていたのに違うのか」「消費者にコラボと思わせる、誤認表示ではないか」といった批判意見が集中しました。

これについて、メディアが企業に問い合わせたところ、誤解を招く投稿をしたことを謝罪する内容の回答が寄せられました。

模倣のつもりがなくても、既存のデザインを彷彿とさせるコンテンツは、ユーザーからの批判や権利侵害の可能性などリスクを伴います。企画段階や発信前に起用して問題ないか、法的なリスクなど様々な観点からチェックする体制を構築することを推奨いたします。

まとめ

12月は、投稿やコンテンツなど企業発信のコンテンツに関する炎上事例が目立ちました。

1つ目の事例においては、公式SNSアカウントの投稿による炎上を予防するために担当者のみのチェック・投稿にならないようチェック体制等の公式SNS運用のルールを策定することが求められます。

また、今回の事例においては自社製品の主なターゲットとなる層のユーザーから多くの批判が寄せられていました。このことから自社やブランド・製品のターゲットから不快と受け取られる炎上を防ぐためにも社会的期待やパーセプションを理解しておくことを推奨いたします。

2つ目の事例においては、既存コンテンツとの類似性や誤認されるリスクなどをコンテンツの企画段階や発信前に、法的な観点など様々な視点からチェックする必要があることがわかりました。

あわせて、投稿やコンテンツの公開後も、ネット上でユーザーからどのような反応があるか、炎上の起因となるような批判投稿はないかといった、論調の把握や火種の早期発見のための監視体制を取り入れることも炎上リスク低減のための対策の一つと言えるでしょう。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。