ネット炎上レポート 2025年6月版

2025年6月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

▼【資料ダウンロード】実際の炎上ケースから学ぶ、 PR広告企画時の注意点と対策

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年6月のネット炎上トレンド

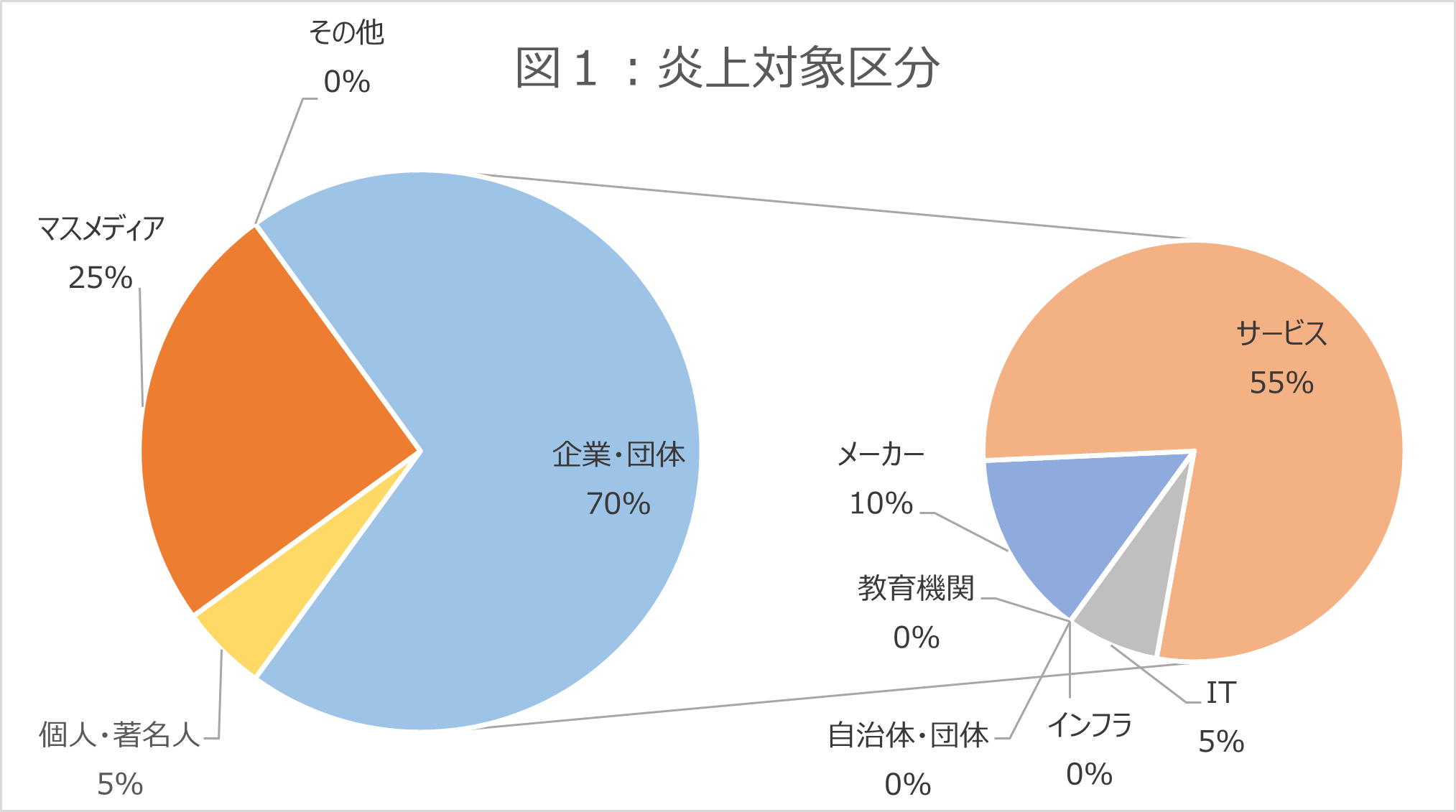

2025年6月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が70%(前月比7ポイント減)、その中でもコンテンツ内での不適切発言による炎上事例が複数見られた「マスメディア」のポイントが大幅に増加し、25%(25ポイント増)となりました。そのほか、「個人・著名人」が5%(ポイント減)と続きました。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が55%(13ポイント増)となり、増加の背景としては、公式SNSアカウントでの不適切発言や誤爆の事例が相次いで見られたことが挙げられます。次いで「メーカー」が10%(9ポイント減)、「IT」が5%(5ポイント増)と続きました。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

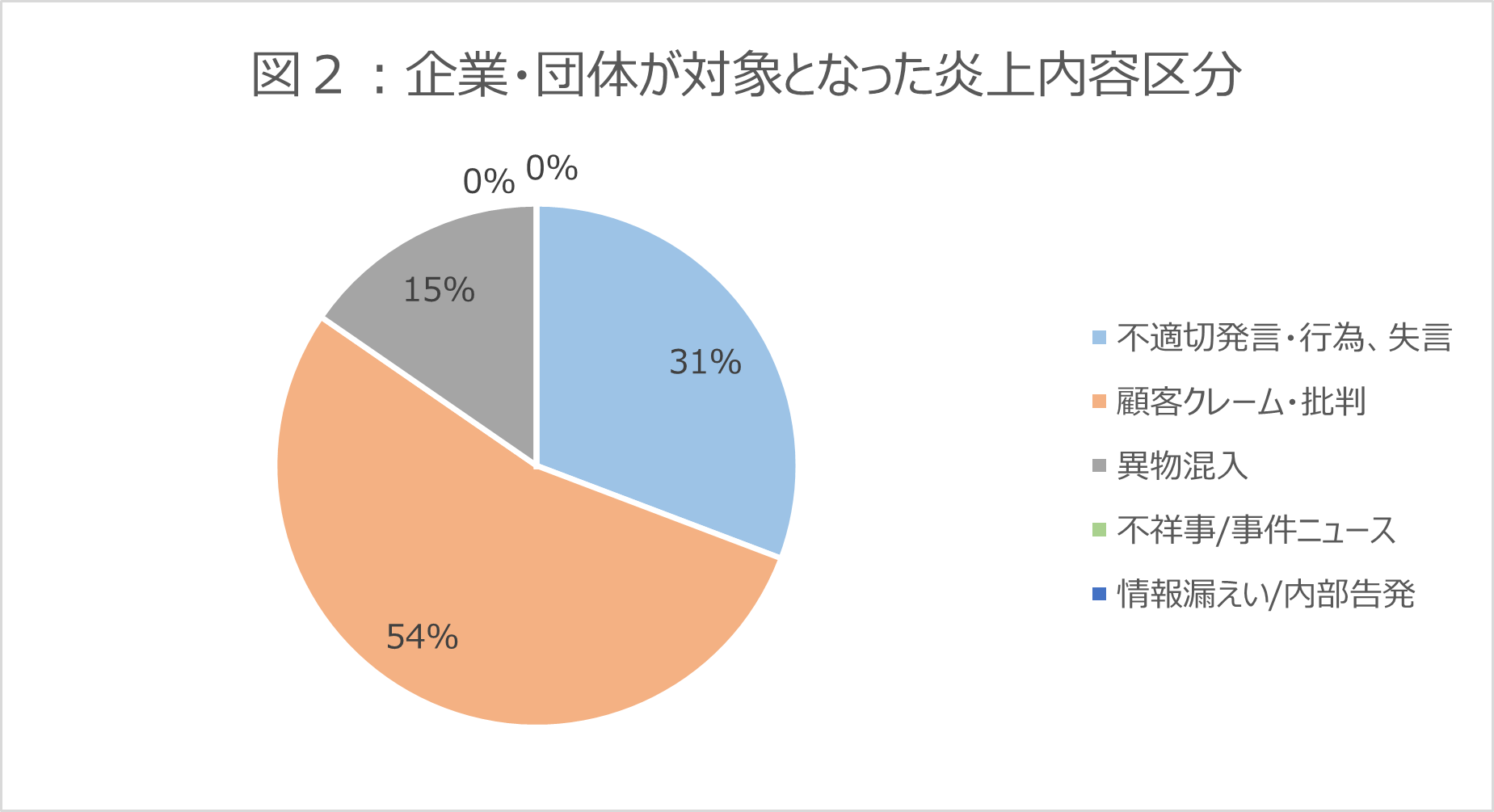

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」は54%(12ポイント増)と全体の過半数以上を占めています。次点で「不適切発言・行為、失言」が31%(11ポイント減)となりましたが、前月が平均よりも大幅に増加していたポイントが平均値に戻っています。続いて「異物混入」が15%(11ポイント増)と10ポイント以上の増加となる結果になりました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

PRのクリエイティブに生成AIを利用しているとして炎上

外食チェーンが公式SNSアカウントで発信したイラストに対して、生成AI活用の疑惑の声が上がりました。

画像には、不自然な箇所が複数見られたことで生成AIでの出力が疑われ、教師データの権利や学習の課題が残っているにもかかわらず、PRコンテンツにおけるAI画像生成活用は危機管理意識欠如の批判がみられました。また、不自然な箇所をそのまま起用している点についても、広告品質観点で批判的な意見がみられています。さらに、当該外食チェーンが生成AIのクリエイターともコラボして批判を集めた過去事象も掘り起こされる事態となりました。

一方で生成AI出力の画像データが販売サイトにて、生成AIとの表記がされていない状態で販売されていることから、画像生成AIで出力されていることを認識せずに活用したのではないかといった指摘の声も見られました。これらからも、企業が情報発信に生成AIによる画像や動画、音声を活用する場合には批判リスクが伴うことと同時に、批判が発生した場合の対応を事前に検討し、早期に検知する体制を整えておくことを推奨します。

父の日に関する公式アカウントの投稿に批判が殺到

スポーツチームが公式SNSアカウントに発信した父の日投稿に批判の声が相次ぎました。投稿内では、父親の機嫌が試合の結果によって左右される旨が述べられており、過去、実際にそのような経験をしたと述べるユーザーからは迷惑だといった意見が寄せられていました。

投稿内に不適切な表現は見受けられなかったものの、過去の経験からネガティブな感情を持つユーザーを刺激してしまった結果となりました。

企業の情報発信の際には、批判的に見られる可能性を考慮した企画の立案、批判の声が寄せられた場合の早期検知とリスクの判断ができるような体制を構築しておくことが求められます。

▼【資料ダウンロード】公式SNS運用の炎上事例・リスク対策はこちら

まとめ

6月は、公式SNSアカウントから発信された投稿のクリエイティブに関する炎上が複数見られました。クリエイティブの作成やPR利用には制作会社や代理店など社外と連携する企画も多いため、自社内での危機管理だけでなく、企画の関係者全体に対する危機管理が求められます。自社で発信するクリエイティブは他社が関わっていることの有無にかかわらず、自社名やブランド名が紐づき、批判が発生した場合にはブランド棄損となるリスクをはらんでいます。

1つ目の事例について、画像や動画、音声の生成AI活用においては、未だ批判的な意見も多く、活用を検討する場合には企業としての活用方針を持ち、批判を受けた場合に説明できるよう事前に準備しておくことを推奨します。

2つ目の事例について、SNSではブランドのターゲット以外のユーザーにも投稿が届くことを考慮し、想定していなかった批判が寄せられることもあります。ブランドイメージ棄損の低減のためには、批判意見を早期に検知し、適切なリスク判断と対応を検討することが必要であることが分かります。

クリエイティブの企画時には、炎上リスクとともに自社やブランドのイメージ、社会的な期待から逸脱していないかを複数の視点から確認し、事前に批判を受けた際のQ&Aやエスカレーションフローを構築しておくことを推奨します。また、企業対応の検討の際には、論調の定性/定量の分析からリスクの判断を適切に行うことが求められます。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。