ネット炎上レポート 2025年7月版

2025年7月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年7月のネット炎上トレンド

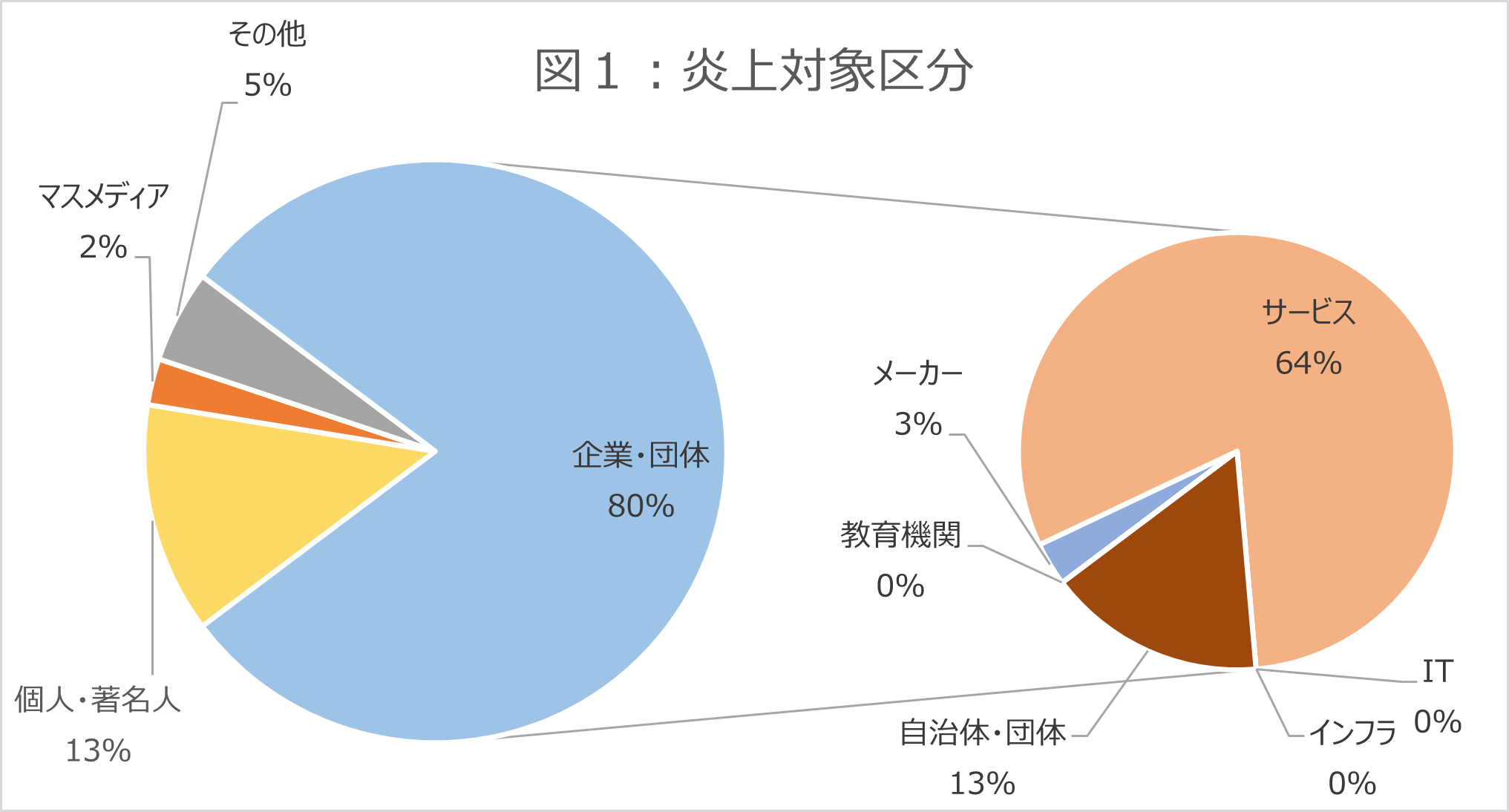

2025年7月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が80%(前月比10ポイント増)と全体の8割を占めたほか、「個人・著名人」が13%(8ポイント増)となりました。その中でも、前月大きくポイントを伸ばした「マスメディア」は2%(23ポイント減)で前月までの平均的な数値に戻っています。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が64%(9ポイント増)となり、前月からの増加背景としては、CDショップ店内のディスプレイとして利用されていた楽器をリメイクした棚の写真がユーザーから投稿され炎上した事例などが発生した影響が見られました。続いて、「自治体・団体」が13%(13ポイント増)、「メーカー」が3%(7ポイント減)と続きました。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

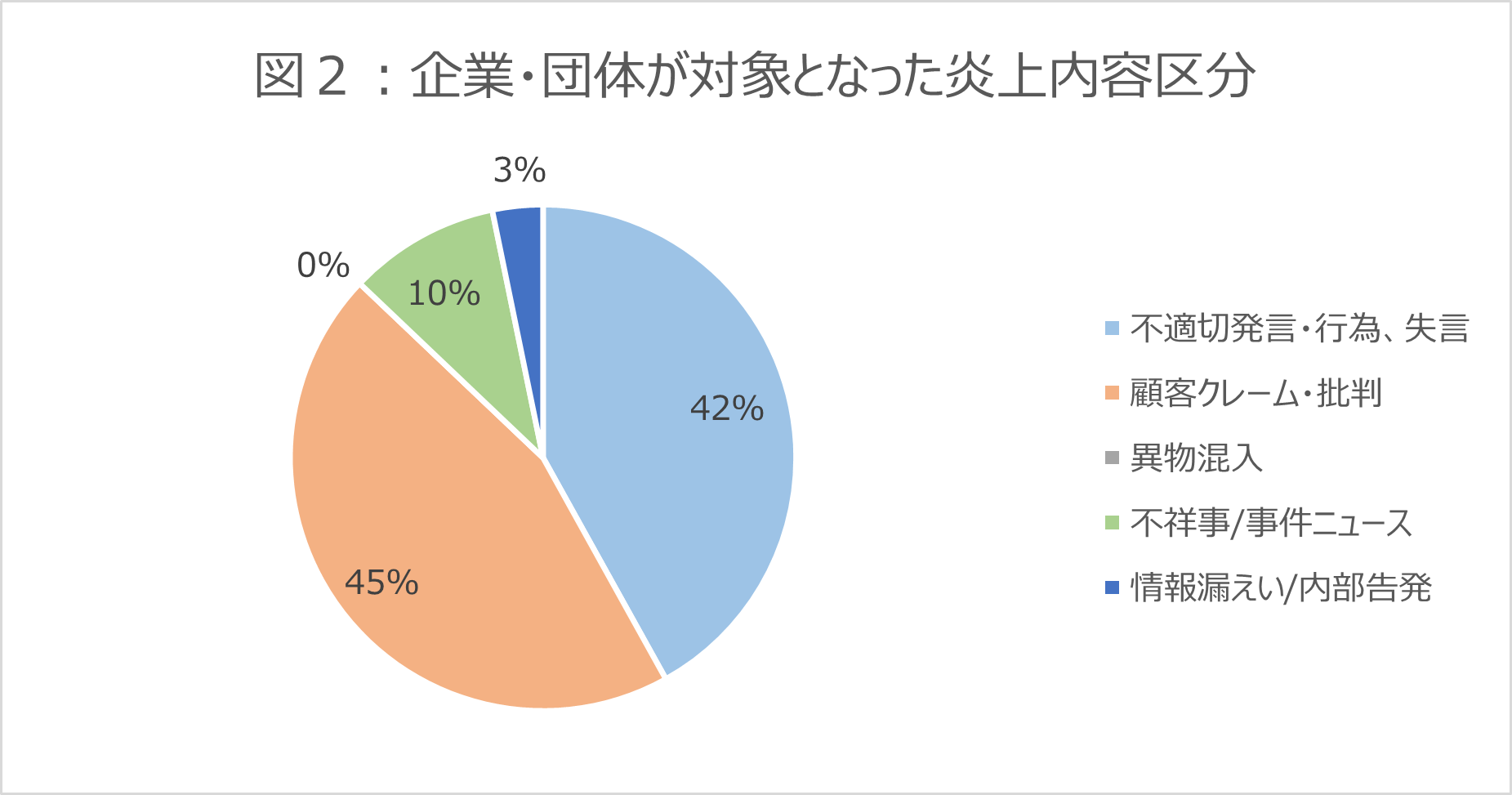

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」は45%(9ポイント減)、「不適切発言・行為、失言」が42%(11ポイント増)と2種の内容で全体の8割を占めました。続いて「不祥事/事件ニュース」が10%(10ポイント増)、「情報漏えい/内部告発」が3%(3ポイント増)という結果となりました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

国名の表記や地域格差についての情報発信が炎上

7月には国名や地域の表記や格差についての情報発信が炎上する事例が複数見られました。

A)コンビニエンスストアの公式アカウントで各国の店舗制服の違いを紹介するツイートが問題視されました。投稿では「中国(台湾)」と表記されていたことに対し、ネガティブな反応が相次いで見られ、炎上状態となりました。批判を受け、投稿の削除と謝罪文のリリースがなされましたが、政治的な問題であったために、批判の声は謝罪後にも見られました。

B)とある自治体の観光協会が発表した地域間のカーストに関する書籍の出版情報が物議を醸しました。地元の人々は暗黙の了解で、居住地域ごとの「カースト」と称した優劣をつけ合っているとし、図解を含めて書籍化したものでした。しかし、地域差別の歴史があった地域において、カーストを明文化することは不適切であるといった批判が相次いで見られました。協会は、批判を受け、差別を助長する目的ではないことを説明しました。

今回の事例で問題視された点は、歴史的な背景や国際的な問題に抵触する可能性があり、多くの批判を呼ぶリスクがあることを認識する必要があります。情報を発信する際には、先述のリスクを念頭に置いた上でのコンテンツのチェックが求められます。

災害発生中に被害を想起させる投稿を発信した公式アカウントが炎上

日本国内で津波警報が発令されていた日に、ある企業が嵐の被害に遭うキャラクターの画像を公式アカウントへ投稿しました。 これに対し「不謹慎だ」といった批判が相次ぎました。企業は批判を受け、投稿の削除と謝罪文を掲載しています。

災害を受けて、他社はリリースやイベントの延期している事例もあり、企業の対応が分かれました。延期の決断に対して、好意的に受け止める声も多く、迅速な判断が企業レピュテーションにも影響を与えました。

即日の情報発信方針の判断は、関係部門が過去事象から炎上リスクのノウハウを蓄積しておくことや、適切な判断をするための体制構築をしておく必要があります。また、歴史的な出来事や過去に大きな被害をもたらした災害などの日時には情報発信自体にリスクがあることを認識し、発信のタイミングと発信内容のリスクチェックを推奨します。

まとめ

7月は、企業が発信した情報やタイミングに関する炎上事例が散見されました。

歴史的な背景や政治的な問題に触れる内容は受け取り手によって反応が大きく異なり、センシティブな話題となります。発信した内容は、ユーザーからは企業としての見解として受け取られてしまいます。批判を受けた場合には重度のブランド棄損につながり、国際的な問題に抵触する場合は、事業進出など経営リスクまで発展する可能性をはらんでいます。予防のためには、リスクを認識した上でコンテンツを複数の目線で精査する必要があります。

投稿する日時が起因となって批判を受けてしまうケースもあり、公式アカウントの投稿をはじめとする情報発信を実施する日にちや時間にも注意することが求められます。上記のリスク低減のためには、過去の歴史的出来事や災害が発生した日を把握し、発信するコンテンツ、ひいては発信自体が適切なのかを検討することが重要となります。

進行中の事象について発信の可否を判断する際は、他社の動向を参考にすることもリスク回避の方法の一つです。また、このような判断は、客観的な視点も求められる中で、コンテンツの発信日や内容のリスクチェックは、自社内だけで完結せず、第三者の専門家の目を借りて実施することも有効です。専門家を含めたリスクチェックの体制は事前に構築し、有事に備えておくことが重要となるため、自社の体制を振り返る機会を定期的に作り、適切な体制に見直すことをおすすめします。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。