ネット炎上レポート 2025年9月版

2025年9月の炎上事例を調査・分析し、ネット炎上の傾向をまとめたレポートとしてご報告いたします。

目次[非表示]

ネット炎上レポートとは

株式会社エルテスでは、公開されているSNSデータを独自に収集・分析を行い、2019年8月より月次でのネット炎上レポートを公開しております。企業の広報やリスク管理を行う方々に炎上トレンドをお伝えすることで、自社のレピュテーション保護を行っていただきたいという想いを持ち、作成しております。

また、これら炎上事例は、下記の“エルテスの定義するネット炎上”を満たす事例を抽出し、分析を行っております。

エルテスの定義するネット炎上

▼前提条件

以下の二つの条件を満たしている必要がある

1.批判や非難が発生している(ポジティブな共感の拡散等ではない)

2.対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較しても有意に多い状態

▼定義

ネット炎上とは、オフライン・オンラインでの行動や発言に対して、ネット上で批判が殺到し、拡散している状態を指します。対象に対する批判の投稿量が、通常時と比較して有意に多いことが条件となります。

▼炎上事例の収集方法

SNSやメディアの中で、批判が殺到しやすい媒体を複数選定し、常時ウォッチング。その中で、上記の条件を満たす事象を確認した場合、炎上事例と認定しています。

2025年9月のネット炎上トレンド

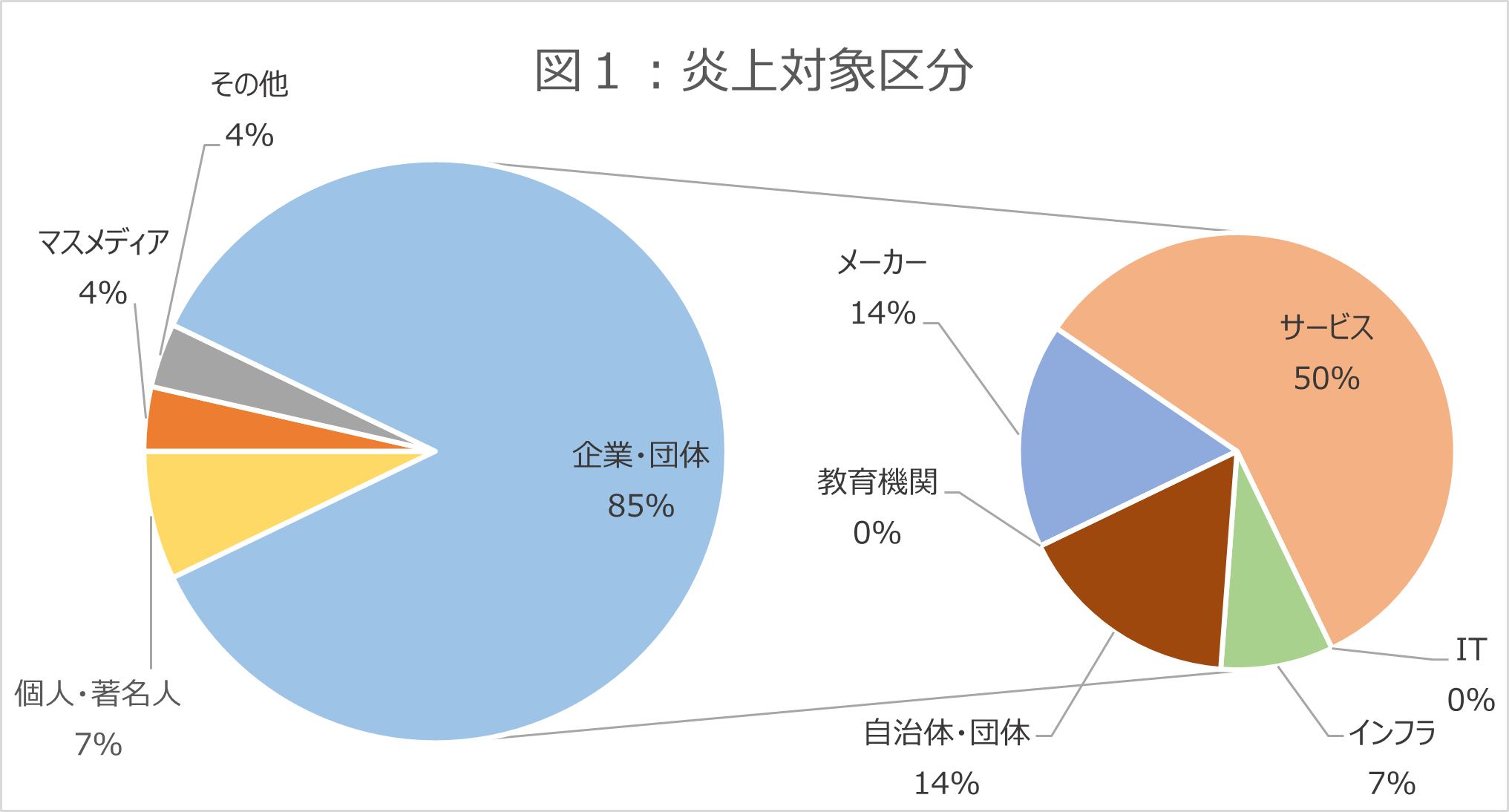

2025年9月に発生した炎上で最も多かった炎上対象は、「企業・団体」が85%(前月比1ポイント減)と前月に引き続き全体の9割近くを占めました。そのほか、「個人・著名人」が7%(前月同数)、「マスメディア」は4%(前月同数)と続いています。

また、どのような業態が炎上したのかを示す「企業・団体」の炎上区分の内訳は、「サービス」が50%(9ポイント減)と全体の半数を占めました。以降、「自治体・団体」(前月同数)、「メーカー」(4ポイント増)がそれぞれ14%となり、「インフラ」が7%(3ポイント増)と続きました。(図1)

収集データを元にエルテスが作成

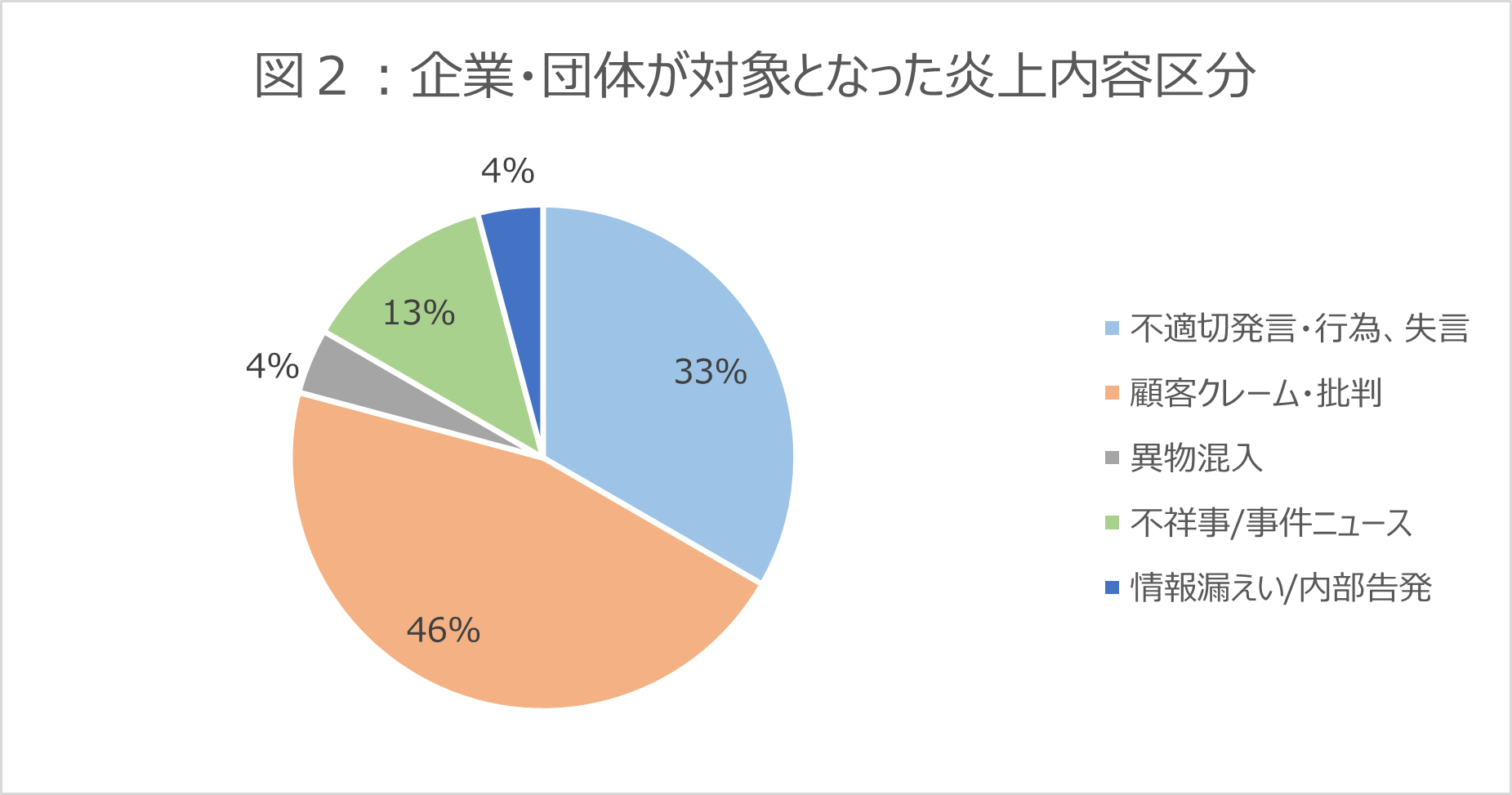

「企業・団体」を対象とする炎上内容における分析では、「顧客クレーム・批判」は46%(6ポイント増)、「不適切発言・行為、失言」が33%(7ポイント減)となりました。続いて「不祥事/事件ニュース」が13%(1ポイント増)、「情報漏えい/内部告発」と「異物混入」がそれぞれ4%(前月同数)という結果となりました。(図2)

収集データを元にエルテスが作成

従業員を名乗るアカウントの投稿が自社商品のステマと疑われ批判殺到

とあるアパレル企業の商品デザインや価格に関する投稿が話題となりました。問題とされたのは、投稿アカウントが紹介した商品の販売企業の従業員を名乗るアカウントであったこと、更にPR表記のない消費者を装うような内容から、ステルスマーケティングへの懸念が指摘されました。

ステルスマーケティングは、2023年10月より景品表示法の違反に該当すると規制が強化され、企業がPRで留意すべきポイントとなりました。今回の投稿は、投稿自体にPR表記がなく、アカウントの説明から従業員であることを認識できる状態だったことで批判を受けました。

批判を受け、投稿は削除され、アカウントが非公開となりましたが、投稿のスクリーンショットが拡散されるとともに、アパレル企業に対するネガティブな意見は継続的に見られる結果となりました。

企業は、どのような投稿が違反となるのかといった規制に沿ったPRのルールを整備することに加えて、PRに関わる関係者への周知とルールの徹底が求められます。

▶ 【無料ダウンロード】ステマ対策でよくある3つの相談と解決策

SNSの炎上が起因となって企業対応が一転し、批判殺到

9月には、企業対応に関してネガティブな反応が多くあがったことで、二次対応を余儀なくされてしまった事例が複数発生しています。

A) 8月にとある自治体で開催された花火大会の参加者から、自治体の対応に関する告発が話題となりました。参加者は有料席を購入したが、障害物があり、花火が見えなかったことを自治体に訴えたところ、当初は返金には応じないと回答されたことがSNS上で大きく拡散されました。ネガティブ意見の論調として「安くない金額を払って購入したチケットで見えないのは辛い」「有料席は販売前に見え方をチェックすべき」といった内容が多くみられました。その後、自治体は対応を一転、該当の場所のチケット購入者への返金と2026年開催チケットの贈呈を発表しました。

B) アパレルショップの公式SNSアカウントが発信した「カスタマーハラスメントへの対応方針」の声明に注目が集まりました。2025年4月より東京都において「東京都カスタマー・ハラスメント条例」が施行され、各社の対応が注目されています。今回の声明に寄せられたコメントは、ショップでの接客に関する不満の声で、「まずは自社の従業員の接客態度を見直してほしい」といったものが散見されました。接客に関する口コミを転載するユーザーや、過去来店時に受けた接客を告発するユーザーが複数現れました。中には特定の従業員の名指しや、特定可能な状態での投稿が相次ぎ、論調は企業への批判が強くなりました。炎上を受け、企業は謝罪と再発防止として従業員の教育を徹底する旨の声明を発表しました。

平常時の自社に関する論調を把握しておく、事象の問題点を適切に把握することで、初動対応の遅延や新たな批判を生む対応を選択してしまうリスクの低減が可能となります。また、批判を受けて対応方針が大きく変えることは、「対応方針の曖昧さ」「炎上したから対応を変えた」とネガティブに捉えられるケースも多くあります。対応を検討する際に、どのような方針で対応を決定するに至ったかを社内で明確にし、対応に批判が寄せられた際に明確に意図を伝えられるようにしておく必要があります。

▶ 【無料ダウンロード】SNSのクレーム対応で炎上する企業のパターンと対策

まとめ

9月に発生した炎上事例からは、平時のモニタリングが有事を防ぎ、有事対応の迅速かつ適切な判断にも重要であることが見えてきました。

ステルスマーケティングについては、規制強化による企業側の運用ルール見直しや関連部門に対するルールの周知徹底が求められます。特に従業員が所属を明かしてSNSアカウントを運用しているケースでは、各従業員に対してもルールの周知が不十分であるとインシデントに繋がるリスクがあります。批判は従業員だけでなく、企業の管理体制についても寄せられる可能性が高く、ブランドイメージの毀損を防ぐためには、事前に対策を講じる必要があります。事前の対策とともに従業員アカウントにおいてルールの逸脱が発生していないか、企業側でのモニタリングを実施することでリスクの早期発見と対応の検討が可能となります。

また、企業対応によって批判が殺到し二次対応が求められる事例においては、自社のパーセプションを理解し、自社やブランドに対するユーザーの論調を平時から把握しておくことで、有事の論調の変化に迅速に気づくことができるようになります。また平時と有事の論調比較で、どのような点が問題視されているのか、自社に求められている対応の検討が進み、適切な対応で再炎上の抑止にも繋がります。

本レポートでは、実際の炎上事例をもとになぜ炎上が起きたのか、自身が当事者だった場合にどのような対応を取ったのかを想像しながら、ご自身の所属する企業のリスク対策にお役立ていただければと思います。