企業の公式Xの炎上事例4選と対策、予防策を紹介

X(旧Twitter)によると、2024年第二四半期時点で月一回以上利用者数は、世界で5億7,000万、国内で6,700万と発表しています。Xでたくさんの情報が流通する中、企業が発信活動のために公式X(旧Twitter) を運用するなど、活用の幅が広がっています。一方で、Xで炎上してしまい大きなダメージを受けた企業も多くみられるようになりました。

今回は、Xにおける企業の炎上事例や公式Xが炎上しやすい理由、炎上を予防するための対策などについて紹介します。

目次[非表示]

- 1.企業がX(旧Twitter)を利用するメリット・デメリット

- 2.企業の公式Xが炎上した例

- 3.企業の公式Xが炎上しやすい理由とは

- 3.1.多くのユーザーが利用しているため

- 3.2.匿名のユーザーが多いため

- 3.3.サイバーカスケード現象が発生するため

- 4.企業の公式Xが炎上する際の流れ

- 4.1.炎上の火種が発生する

- 4.2.火種が深堀される

- 4.3.事態が大きくなり炎上する

- 5.公式Xの炎上を予防するために企業ができること

- 5.1.企業の公式Xの運用担当者への研修・指導

- 5.2.企業の公式Xを私物化させない

- 5.3.誤爆を防ぐ

- 5.4.ダブルチェックを取り入れる

- 6.企業の公式Xが炎上した際の対策

- 6.1.炎上の火種を早期発見する

- 6.2.謝罪する

- 6.3.風評被害を受けた際の対応

- 7.まとめ

▶【お役立ち資料】企業の炎上事例と沈静化のポイントとなった対応はこちら

企業がX(旧Twitter)を利用するメリット・デメリット

昨今Xにおいて、ユーザーの人気を集める企業の公式Xが見られるようになりました。Xは企業の発信活動に役に立つSNSですが、一方で企業の信頼の損失に繋がるデメリットもあります。ここでは、企業がXを利用するメリット・デメリットについて紹介します。

メリット

Xは自社の商品やサービスの認知度向上を狙いやすいというメリットがあります。

Xは、素早い情報発信ができるため、 リアルタイム性が非常に高いです。また、トレンドやおすすめ機能によりフォローしていないアカウントの投稿も閲覧できるため、投稿が多くのユーザーの目に触れやすいことが特徴です。企業が自社の商品やサービスに関する投稿をすると、比較的ユーザーに届きやすい環境であるといえます。

そして、Xの投稿から自社サイトに誘導できる他、人気なアカウントとコラボすることで自社の認知度・評判の向上や、新規顧客の獲得に繋げることも可能です。

デメリット

Xのデメリットは、炎上するリスクがあることです。

投稿が多くのユーザーの目に触れやすいXは、認知度向上に効果を発揮する反面、批判や攻撃的な意見が寄せられる可能性も高くなります。一度、批判的な投稿が拡散されると炎上に発展し、沈静化に時間を要する場合もあります。

また、炎上した際の対応を見誤ると二次炎上に繋がりかねません。場合によって、企業の信頼が大きく損なわれる可能性もあります。

企業の公式Xが炎上した例

企業の公式Xはどのように炎上するのでしょうか。ここでは、実際に企業の公式Xが炎上した事例を4つの業界に分けて紹介します。事例をもとに、企業の公式Xが炎上する状況について理解を深めましょう。

不動産業界

不動産情報サイトを運営する企業の公式Xの投稿で、キャラクターのセリフとして「社畜」というワードが使用されました。それに対し、ユーザーからは「社員のことを社畜と呼ぶのは不適切」「企業の公式Xが使用する表現ではない」といった批判コメントが殺到しました。

その後、企業の公式Xで謝罪文を公開し、問題となった投稿は削除されました。

エンタメ業界

あるテーマパークを運営する企業の公式Xが、アニメ作品にちなんだ「なんでもない日おめでとう」というメッセージを投稿しました。

しかし、投稿された日は第二次世界大戦で長崎に原子爆弾が投下された日でした。そのため、ユーザーからは「『なんでもない日』という表現は不謹慎だ」といった批判コメントが殺到しました。

その後、企業の公式Xや公式サイトで謝罪文を公開しました。また、問題となった投稿は削除されています。

▶【お役立ち資料】炎上可能性がある日はいつ?SNS投稿注意日はこちら

メーカー業界

ストッキングやタイツなどを製造・販売する企業が、キャンペーンの一環としてイラストを投稿しました。しかし、イラストの内容には女性がスカートをまくり上げている姿や、下着が見えそうな姿があり、ユーザーから「性的な描写になっている」として批判コメントが殺到しました。

その後、企業は公式サイトで謝罪文を公開し、公式Xの投稿を当面休止すると発表しました。

小売業界

雑貨などを販売する企業が、公式Xにおいてキャラクターとコラボした商品を告知しました。その商品のパッケージには、キャラクターのセリフとして「男はこういうものである」「女はこういうものである」といった旨の記載がありました。

これに対しユーザーからは、「性別で決めつけるのは時代遅れである」などの批判コメントが殺到しました。

その後、問題となった商品の告知投稿は削除され、商品の販売が一部中止となりました。

企業の公式Xが炎上しやすい理由とは

前項で紹介した事例以外にも、企業の公式Xが炎上した事象は多発しています。なぜ、企業の公式Xでは炎上が起こりやすいのでしょうか。その理由を3つ解説します。

多くのユーザーが利用しているため

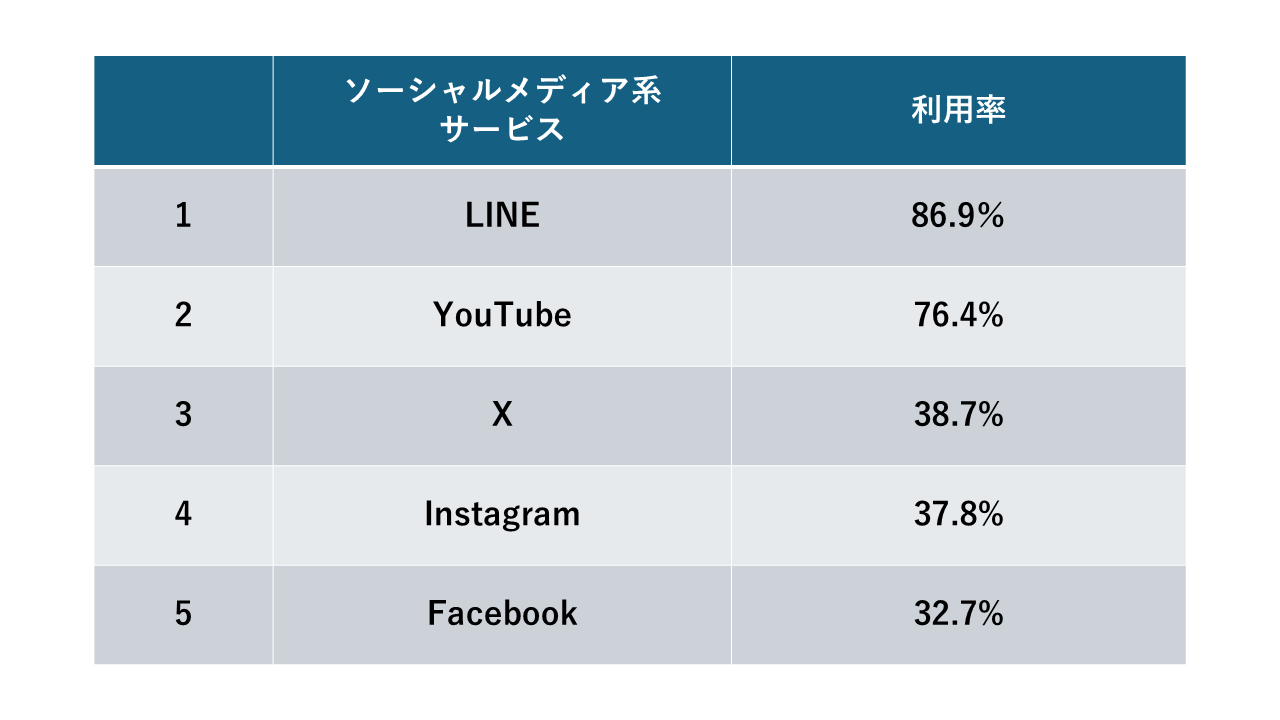

以下の表は総務省で調査された、ソーシャルメディア系サービスやアプリなどの利用率です。国内のXの利用率は、LINEやYouTubeに次ぐ高さとなっています。

【主なソーシャルメディア系サービス/アプリなどの利用率(全年代・年代別】

出典:総務省情報通信政策研究所「令和元年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

1位のLINEは親しい人との連絡、2位のYouTubeは動画の視聴という目的が強い傾向にあるため、不特定多数に情報を発信するSNSとしてはXの利用率が比較的高いと考えられます。

このようにXは多くのユーザーが利用しているため、拡散力が高く批判意見が広がりやすい特徴があります。

匿名のユーザーが多いため

Xでは、アカウント名を匿名で設定するユーザーが多いです。匿名であることから、過激なコメントをするユーザーが一定数存在します。

実名制であるFacebookは他のSNSより炎上が少ないと言われています。それに反して、匿名の場合、「どんな発言をしても特定されることはないだろう」という考えになりやすく、誹謗中傷などが発生する場合があります。このような過度な批判が増加すると炎上に繋がる可能性が高いです。

サイバーカスケード現象が発生するため

サイバーカスケードとは、Xなどネット上で同じ主張を持っている集団が結びつきを強めて、異なる主張を排除し、閉鎖的で過激なコミュニティをつくる動きのことです。個人の意見よりも、集団の意見の方が極端になりやすいという心理現象である「集団極性化」の一種と言われています。

批判しているのは一部の人であるにもかかわらず、大多数の人が同じように批判していると錯覚するのもサイバーカスケード現象に該当します。

「多くの人が批判しているなら、自分も同じようなコメントをしてもよい」と考えが広がり、炎上が拡大することがあります 。

▶【コラム】ネット炎上が起きる仕組みとは?対処法や対策について解説

企業の公式Xが炎上する際の流れ

企業の公式Xが炎上する際、以下のような流れを経て炎上に至ります。

それぞれの段階について、具体的な内容を解説します。

炎上の火種が発生する

まずは、企業の不祥事など批判のポイントとなる点を一部のユーザーが発見します。発見したユーザーが通常のポストや引用リポストでその話題に触れることで、炎上の兆しが生まれます。この時点はまだ多くのユーザーに知れ渡っている状況ではありませんが、問題が広がる下地ができつつある状態です。

他のSNSでも炎上は起こりますが、特にXは炎上の初期段階が見られやすいです。その背景として、利用者数の多さやリポストなどの機能により、情報が拡散するスピードが速いことが挙げられます。

火種が深堀される

炎上の火種となった話題が掘り下げられ、Xにおいて拡散が本格化します。この段階では通常のポストに加えて、リポストやリプライも増加し、より多くのユーザーに共有されるようになります。

この場合、原因となった投稿を削除したとしてもすぐに事態を収束させるのは難しいことが想定されます。第三者が該当の投稿をスクリーンショットなどで残し、再び発信するケースもあるため、沈静化には時間がかかる可能性が高いです。

事態が大きくなり炎上する

騒動がますます波及し、炎上に拍車がかかると、ニュースサイトやニュース番組などのメディアに取り上げられる場合があります。そうなると、Xを利用していない人々も事態を知ることとなり、他のSNSやメディアにおいても炎上が飛び火します。このような場合、炎上は長期化する傾向があります。

公式Xの炎上を予防するために企業ができること

企業の公式Xの炎上を予防するためには、日常的に対策をしていくことが重要です。炎上リスクを低減する取り組みを実施していきましょう。ここでは4つの予防策について具体的に紹介します。

企業の公式Xの運用担当者への研修・指導

炎上を予防するためには、企業の公式Xを運用している担当者が、炎上の危険性や適切な運用方法について理解していることが必要です。そのため、定期的な研修や指導があることが求められます。

研修においては、ビジネス的なモラルやコンプライアンス、情報セキュリティなどの基本的な事項を確認しましょう。それにあわせて、過去の企業の炎上事例や炎上リスクについてもインプットすることを推奨します。

▶【お役立ち資料】SNSリスク研修のやり方は?研修成功のためのポイントはこちら

企業の公式Xを私物化させない

企業の公式Xで、担当者が個人的な意見を発信したことで炎上に至ったケースもあります。

企業の公式Xは一般人の個人的なアカウントよりも影響力があるため、投稿したときの反響が大きい傾向にあります。また、企業の公式Xが投稿した内容は、その企業のスタンスや意見と直結して捉えられやすいため、投稿には十分な配慮が必要です。

したがって、企業の公式Xの投稿に関するルールを作成したり、投稿作成の指導を行うなどの対策を推奨します。

▶【コラム】企業のSNS運用に重要なマニュアル策定は?そのメリットや策定のポイントを解説!

誤爆を防ぐ

担当者が自身の個人アカウントと間違えて企業の公式Xで投稿してしまう、「誤爆」が発生して炎上した企業もあります。個人アカウントで気軽に発信する内容が公式アカウントで投稿されると、ユーザーにはインパクトが強く話題になりやすいです。

誤爆が発生してしまう大きな原因は、公式アカウントと個人アカウントに同じ端末からログインしているなど、一元管理していることにあります。

そのため、「個人アカウントと公式アカウントを使う端末は分ける」「社用のスマートフォンやパソコンで個人アカウントにログインしない」といったルールを設けることが必要です。

ダブルチェックを取り入れる

Xの投稿内容に炎上リスクがあるかを判断するには、ダブルチェックをすることが効果的です。

担当者一人のみの判断で投稿を作成・発信する場合、内容に炎上する要素があっても気づくことができない可能性があります。そこで、上司など第三者の確認も加えることによって、さまざまな視点から問題がないか判断できるようになります。

このようなダブルチェックを業務フローに組み込んで、複数の視点の確認ができる体制をつくることも炎上の予防策になります。

企業の公式Xが炎上した際の対策

企業の公式Xが炎上する前の予防策について紹介しましたが、万が一炎上が発生してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

ここでは4つの対処法について紹介します。炎上が発生する前に押さえておくことで、有事の際に素早く行動できるようにしましょう。

炎上の火種を早期発見する

炎上の火種の早期発見は、炎上の拡大を防止するための重要な対処法です。

Xで炎上が発生したとき、以下のような流れで騒動が拡大することが多くあります。

- 火種が発見されて一部のユーザーが反応する

- リポストによって拡散される

- まとめサイトやインフルエンサーに取り上げられる

- 取り上げられた記事・投稿が拡散される

- ニュースサイトやテレビで報道される

炎上の拡大を抑えるためには、この流れのうち1・2の段階で適切な対処をしておくことが求められます。この段階で火種を発見するためには、自社やサービスに関連のある投稿を日常的にモニタリングしていることが大切です。

エルテスのWebリスクモニタリングサービスは、ネット上の情報を24時間365日監視し、炎上に繋がるリスク投稿を検知した場合はアラートで速やかにお知らせします。企業のリスクとなり得る火種の早期発見・早期対応に貢献します。

SNSリスクの相談はエルテスへ

謝罪する

Xで炎上した場合、謝罪を求められることが多くあります。

このとき、謝罪するまでに時間がかかったり謝罪の内容が的を射ていなかったりすると、さらに炎上が拡大する可能性があります。前述したとおり炎上の火種を早期発見することに加え、事実や論調を確認することで謝罪の要否や方法、内容を適切に判断できるようにしましょう。

風評被害を受けた際の対応

過度な誹謗中傷ととれる批判投稿があった場合は、該当の投稿の削除依頼を申請することが可能です。Xが定める「違反コンテンツ」の対象となる投稿については削除、もしくは投稿者のアカウントの凍結といった処分が下される場合があります。

また、投稿内容によっては損害賠償請求が認められることもあるので、風評被害から企業を守るために押さえておくとよいでしょう。

▶【コラム】SNSで炎上した企業の事例と対策まとめ!被害最小化やリスク削減の方法をお伝え

まとめ

Xは、利用者数が多く拡散力があるため炎上が起こりやすい側面がありますが、適切に活用をすることで企業にさまざまなメリットをもたらします。今回紹介した予防策を実施したり、有事の際の対処法を押さえておいたりすることで、炎上リスクを低減しながらアカウントを運用しましょう。