キャンセルカルチャーとは?過去の言動による炎上と企業も注目すべき理由を解説

「キャンセルカルチャー」は、タレントやアーティストを起用する企業にとって、リスクから身を守るために必ず考慮しなければならない動きです。現在だけではなく、過去の発言と行動が炎上を引き起こし、不買運動といった動きにつながる可能性が高まっています。

過去の言動が非難される「キャンセルカルチャー」とはそもそもどのようなものか、企業はどのようにして向き合うべきか、事例を交えてご紹介します。

目次[非表示]

▶ CM・広告の炎上パターンから学ぶ対策資料を【無料】ダウンロード

キャンセルカルチャーとは

「キャンセルカルチャー」とは、特定の人物・団体の発言や行動を問題視し、集中的な批判や不買運動などによってその対象を表舞台から排除しようとする動きのことです。この動きはアメリカを中心に2010年代中頃から広がり、日本でも似たような動きが出ています。

「キャンセルカルチャー(cancel culture)」という言葉を見てみると、cancelは抹消するという意味も持ちます。また、cancellingを抗議行為と訳すこともでき、非常に広義な単語といえます。また、新聞・雑誌の読者がメディア批判をする際に使われていた言葉が派生し、芸能人や政治家などを「キャンセルする」という範囲にまで意味が広がったという考え方もあるようです。

歴史を辿ってみると、アメリカでのキャンセルカルチャーは、南北戦争や公民権運動の動きの中で生まれた文化、考え方であるという考え方もあるようです。

コールアウトカルチャーとの違い

国を問わず過熱するキャンセルカルチャーですが、類義語がいくつかあり、「コールアウトカルチャー」はそのひとつです。意味としては、特定の人物を大勢の人の前で徹底的に責めることを指します。

似た意味合いの言葉としてどちらかが使われることが多いですが、ワシントン・ポストの記事では、コールアウトカルチャーを「公の説明責任を求める動き」、キャンセルカルチャーを「控え目なチャンネル変更」と表現しており、コールアウトカルチャーのほうがより過激な運動を表す言葉として紹介しています。

炎上との違い

「キャンセルカルチャー」と関連する概念として、日本で一般的に使われる「炎上」が挙げられます。多くの場合、炎上は特定の発言や行動が拡散され、批判や賛否両論の議論が巻き起こる現象を指し、キャンセルカルチャーは批判にとどまらず、問題となった言動を理由に、特定の個人や製品を社会的に排除しようとする行為を伴います。進退への言及がユーザーから寄せられるという点においては、キャンセルカルチャーは時に炎上よりも当事者にとって深刻な問題となるケースも存在します。

関連記事:ネット炎上が起きる仕組みとは?対処法や対策について解説

ポリコレとの違い

「ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)」とキャンセルカルチャーも、関連性はありますが異なる概念です。ポリコレが「社会的なマイノリティなど特定の集団に対して配慮した表現」を指すのに対し、キャンセルカルチャーはポリコレ違反に限らず、「社会的な規範や倫理に反すると見なされた人物を排除しようとする動き」を指します。

つまり、ポリコレが表現の指針であるのに対し、キャンセルカルチャーは具体的な行動を伴います。

関連記事:ポリコレとは?企業の炎上ケースや行き過ぎた配慮のリスクを解説

企業がキャンセルカルチャーの標的となる主な原因

企業がキャンセルカルチャーの標的となる原因は多岐にわたります。経営層や従業員の過去の言動、不祥事、あるいは誤解に基づく風評被害など、企業活動を取り巻くあらゆる要素がリスクとなり得ます。ここでは、企業がキャンセルカルチャーの対象となる主要な原因を詳しく見ていきましょう。

過去の発言や差別的な表現

企業やその広告塔となる著名人の「過去の発言や差別的な表現」は、キャンセルカルチャーの引き金となる主な要因の一つです。インターネット上に一度公開された情報は完全に消去することが難しく、過去のSNS投稿やインタビュー記事、雑誌の記事などが突然掘り起こされ、現代の社会規範や価値観に照らして批判の対象となることがあります。

こうした過去の言動は、その時点では問題視されなかったとしても、社会の変化や特定のムーブメントの高まりによって再評価され、炎上へと発展するリスクを常に抱えています。特に、差別的と解釈され得る表現や特定の集団を不当に貶めるような発言は、企業の信頼性だけでなく、ブランドイメージ全体を大きく損なうことにつながりかねません。

企業がインフルエンサーやタレントなどの著名人をマーケティング活動に起用する際には、過去の言動を事前に徹底的に調査し、潜在的なリスクがないかを確認する作業が非常に重要になります。

▶ CM・広告の炎上パターンから学ぶ対策資料を【無料】ダウンロード

役員や従業員の不祥事や言動

企業の「役員や従業員の不祥事や言動」もキャンセルカルチャーの標的となる大きな原因です。業務中の問題行動はもちろんのこと、プライベートな場での不適切な言動がSNSなどを通じて拡散され、組織全体のブランドイメージを著しく毀損するケースが後を絶ちません。たとえ個人の行為であっても、企業の信用問題へと発展し、不買運動や企業への非難の嵐につながる可能性があります。

従業員一人ひとりが企業の顔であることを認識し、企業は日頃から研修やSNS利用ガイドラインの周知徹底を通じて、リスクを未然に防ぐ努力をする必要があります。

偽情報や誤解による風評被害

企業が意図せずキャンセルカルチャーの標的となる原因として、「偽情報や誤解による風評被害」も無視できません。悪意ある第三者によって作り上げられたデマや、事実の一部を切り取って文脈を無視した形で拡散された情報が、瞬く間にSNS上で広がり、あたかも事実であるかのように受け止められてしまう危険性があります。

一度広まってしまったネガティブな風評は、たとえそれが事実無根であっても、企業の信頼性やブランドイメージに深刻なダメージを与えることになります。特に、ユーザーが情報源を深く確認せずにシェアする傾向があるSNSでは、誤情報が真実として定着してしまうことも少なくありません。

偽情報による風評被害を最小限に抑えるためには、SNSのモニタリングが不可欠です。早期に誤情報を発見し、迅速かつ正確な情報発信を行うことで、被害の拡大を防ぐことが可能になります。

文化の違い

グローバルに事業を展開する企業にとって、「文化の違い」はキャンセルカルチャーの引き金となり得る予期せぬリスクです。ある国では何の問題もないとされている表現やデザインが、別の国の文化的背景や宗教的慣習を持つ人々にとっては極めて不快であったり、侮辱的であると受け取られたりする可能性があります。

グローバル化が進む現代において、製品やサービスの開発、マーケティング活動をする際は、特定の地域だけでなく世界中の人々の視点を取り入れた多角的な検証が不可欠です。

国内外の事例に学ぶキャンセルカルチャーの現状

キャンセルカルチャーは、個人や企業に具体的な影響をもたらします。ここでは、実際に国内外で起こった事例を通して、何が問題視され、どのように拡散し、どのような結末を迎えたのかを見ていきましょう。

海外のキャンセルカルチャーの事例

2021年、ドラマに出演していたアメリカの女性俳優が、ユダヤ人虐殺(ホロコースト)に対して不適切な発言をInstagram上で行い、批判を浴びる出来事がありました。この投稿を批判したSNSユーザーは、ハッシュタグで彼女の解雇を呼びかけ、結果としてドラマの制作会社は彼女を解雇するにいたりました。

日本のキャンセルカルチャーの事例

日本で起きたキャンセルカルチャーの事例としては、東京オリンピックでの出来事が注目を集めました。2021年、東京オリンピックの演出を手掛けていたミュージシャンが、自身が過去に行ったいじめを語った雑誌インタビューが問題となり、演出担当を降板しました。

当初、ミュージシャンがX(旧Twitter)上に謝罪文を掲載したことで五輪組織委員会は「現在は高い倫理観を持っている」として続投させることを表明しましたが、批判は収まらずミュージシャンが辞任を申し出る形で降板が決定しました。

このように、芸能人の発言を問題視し表舞台から排除する動きが海外だけではなく日本でも広がってきています。

企業がキャンセルカルチャーと向き合うために

危機管理において最も重要なのは、問題が発生してから対応に追われるのではなく、あらかじめリスクを未然に防ぐ「予防」の段階です。予防策を講じることは、潜在的な炎上リスクを低減し、万が一問題が発生した場合でも影響を最小限に抑えるための基盤となります。

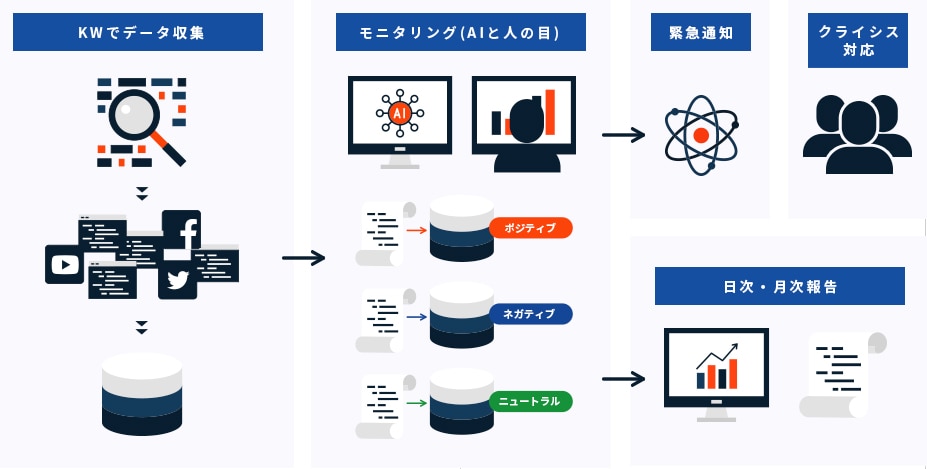

エルテスのWebリスクモニタリングサービスは、AI技術と専門家による目視を組み合わせることで、24時間365日XなどのSNSを中心とした様々なメディア上の情報を広範囲に監視します。企業名や商品名、関連キーワードを含む投稿から、風評の兆候を高精度で検知できます。

エルテスのWebリスクモニタリングサービスは、AI技術と専門家による目視を組み合わせることで、24時間365日XなどのSNSを中心とした様々なメディア上の情報を広範囲に監視します。企業名や商品名、関連キーワードを含む投稿から、風評の兆候を高精度で検知できます。

また緊急性の高い投稿を検知した場合は緊急通知を行い、問題が大規模に拡散する前に状況を把握し、迅速な初動対応を支援します。専門的な知見に基づいて、沈静化までどのような対応が最適か、具体的なアドバイスやコンサルティングまで提供します。

SNSリスク・炎上対策は、エルテスへ

まとめ

今では日本でもキャンセルカルチャーによる批判や炎上の勢いが増しています。2021年に開催された東京オリンピックの前に起きたキャンセルカルチャーの動きは、過去の言動が批判や炎上のきっかけになることを世間に注目させた出来事のひとつといってもいいでしょう。

企業の経営者はもちろん、広報やマーケティング活動で起用するタレント、芸能人、インフルエンサーの過去の言動についてチェックし、責任を取らなければいけない場面が増えていきます。さらにグローバル化が進む昨今では、日本のみならず、海外から批判される可能性も十分に考えられます。過去の言動をチェックする際には、世界から見てセンシティブな人種や文化、過去の出来事に関する言動なども考慮して見る必要があるでしょう。

消費者やユーザーからの批判の発生を防ぎ、キャンセルカルチャーの動きや風評被害を食いとめるためにも、広報やマーケティングに関わる部署や担当者には、炎上事例への理解と起用する人物に対する綿密なチェック体制が求められます。

ネット炎上の対策に課題を感じている方は、ぜひエルテスへお気軽にご相談ください。