画像生成AIを利用するときの注意点とは?トラブル事例や解決策も紹介

目次[非表示]

- 1.画像生成AIとは?

- 2.画像生成AIの登場と利用上の注意点

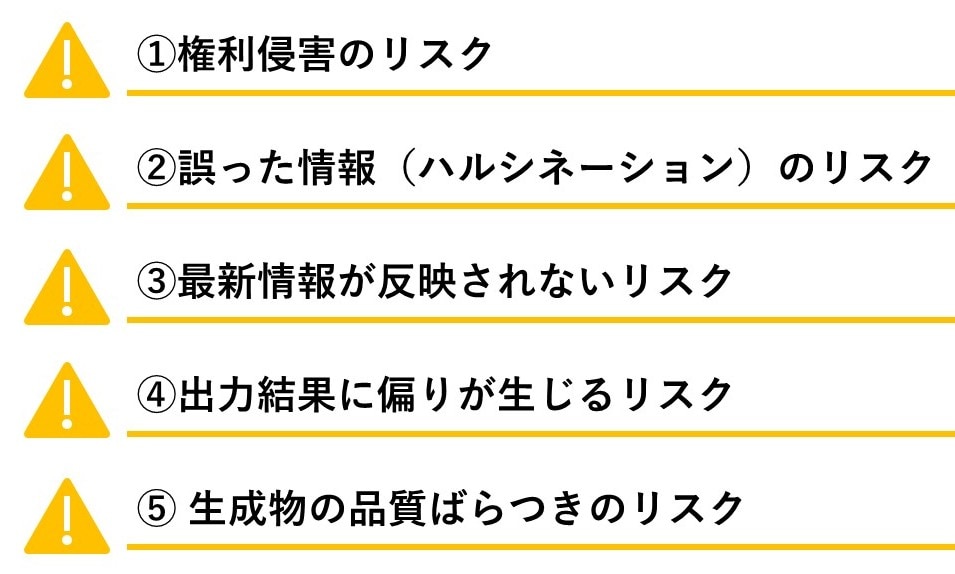

- 2.1.①権利侵害のリスク

- 2.2.②誤った情報(ハルシネーション)のリスク

- 2.3.③最新情報が反映されないリスク

- 2.4.④出力結果に偏りが生じるリスク

- 2.5.⑤生成物の品質ばらつきのリスク

- 3.画像生成AIのトラブル事例

- 3.1.著作権侵害の事例

- 3.2.誤情報の拡散事例

- 3.3.生成AIの使用が疑われた事例

- 4.画像生成AI以外の画像利用のトラブル

- 4.1.画像を無断転載したトラブル

- 4.2.事例からわかること

- 5.画像素材サイト使用時の注意点

- 5.1.①利用規約の確認

- 5.2.②よくある質問・ヘルプページの確認

- 6.画像素材サイトの利用方法

- 7.まとめ

- 8.関連情報

画像生成AIとは?

画像生成AIは、人工知能を利用して新しい画像を作り出す技術です。この技術の基盤となるのは、「深層学習(ディープラーニング)」と呼ばれる機械学習の方法です。

たとえば、「笑顔のスーツ姿の女性」という指示を入力するだけで、プロのイラストレーターが描いたかのような画像が自動的に作成されます。専門的なデザインスキルがなくても使えるため、クリエイティブのハードルを下げるツールとして、さまざまな分野で活用されています。

画像生成AIの登場と利用上の注意点

画像生成AIはその便利さや可能性から多くの分野で活用されていますが、画像生成を含む生成AIの利用は様々な課題やリスクが議論されています。

①権利侵害のリスク

AIが生成した画像は、その学習元データやスタイル模倣の可能性によって法的な問題が生じることがあります。

特に、著名なアーティストのスタイルや商業的に利用されているキャラクターに類似した画像が生成されると、著作権や商標権の侵害と判断される場合があります。

そのため、生成された画像が著作権や商標権を侵害していないかを確認し、権利関係が不明確な場合は、使用を控えるなどの慎重な対応が求められます。

②誤った情報(ハルシネーション)のリスク

生成AIには、事実に基づかない誤った情報を生成してしまうことがあります。

この現象は「ハルシネーション」と呼ばれます。もともと「幻覚」を意味する言葉ですが、AIが実際には存在しない情報や事実に反する内容をあたかも正しいように生成してしまうことから、このように表現されるようになりました。

ハルシネーションは、生成された内容が全く事実と異なる場合や、一部に誤情報が含まれている場合など、さまざまな形で現れる可能性があります。そのため、生成AIの出力結果を過度に信用せず、必ず内容を精査することが重要です。

③最新情報が反映されないリスク

生成AIは学習データの収集時点までの情報しか含んでいないため、最新の情報が反映されていない場合があります。

特に、最新のニュースやトレンドに関する情報を生成する際には注意が必要です。これは画像生成AIでも同様のことが起こり得ると考えられます。出力したい内容によって、生成AIに依存するのではなく、柔軟に他の方法も検討することが大切です。

④出力結果に偏りが生じるリスク

生成AIは、学習データに偏りがあると、出力結果にも偏りが生じる可能性があります。

例えば、特定のイラストや写真に偏ったデータで学習してる場合、生成されるコンテンツも同様の偏りを持つことがあります。場合によっては、前述した権利侵害のリスクも起こり得ます。そのため、生成AIを利用する際には、出力結果の偏りにも注意し、必要に応じて修正や補足を行うことが重要です。

⑤生成物の品質ばらつきのリスク

生成AIは、入力プロンプトに応じて生成物を作成しますが、その品質にばらつきがあります。

同じプロンプトでも結果が異なる場合があり、商業用途で使用する際に課題となることがあります。また、画像生成AIでは、実際に生成されたイラストの不自然さやリアルとは誤った描かれ方(人の手が正確に描けないなど)が課題として報告されています。品質のばらつきを避けるためには、生成された画像を一つずつ確認し、必要に応じて修正や加工を行うことが不可欠です。

画像生成AIのトラブル事例

画像生成AIが発端となった代表的な炎上事例を3つ挙げ、その背景と問題点を説明します。

著作権侵害の事例

ある飲食チェーンが「『AI が考える究極の料理』SNS投稿キャンペーン」をX(旧Twitter)に展開し、画像生成AIを利用して作成した画像をSNSに投稿しました。

しかし、この画像はAIがネット上の既存素材を基に生成したものであり、著作権フリーでない素材が利用された可能性が指摘されました。商業利用を前提とした投稿だったため、著作権侵害が疑われるとして批判が集中しました。

誤情報の拡散事例

昔に起きた災害をテーマとした記念展示プロジェクトが議論を呼びました。このプロジェクトでは、災害に関連する絵画や体験談を学習させたAIを活用して、「新証言」と題して来場者に当時の状況を再現的に伝えようとする企画が進められていました。

しかし、SNS上では「新証言」の表現方法に対する懸念の声が上がり、一部からは「歴史のねつ造だ」といった厳しい批判も寄せられ、結果として展示は急遽中止となりました。

生成AIの使用が疑われた事例

ある人気ゲームの特設サイトにおける背景画像が、生成AIの特徴に一致すると指摘をされました。この疑惑に対して、開発会社は「アート制作に様々なツールとソフトウェアを使用している」とのみ回答し、AIの使用を否定しませんでした。この対応により、ユーザーからは「AIを使用すること自体は問題ではないが、隠すべきではない」との声が多く、透明性の重要さが訴えられました。

画像生成AI以外の画像利用のトラブル

画像を無断転載したトラブル

2015年に有料素材画像を無断使用したとして、素材サイトの運営側が弁護士法人に対して訴訟を起こし、損害賠償を命じる判決が下される事例がありました。

素材サイトの運営会社によると、これまで有料素材の無断使用が発覚した場合、「ほかのサイトから入手した」とされて賠償に応じないケースが多かったといいます。しかし、裁判では無料サイトからダウンロードしたものであっても「識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき義務がある」と判断されました。

この事例は、権利関係の確認を怠って安易に著作物を無断使用した場合に「知らなかった」「違法だとは思わなかった」という言い訳が通用しないことを裁判所が認めたものでした。

事例からわかること

この事例からもわかるように、画像を利用する側には、その素材の権利関係について調査、確認することが求められています。画像素材サイトから見つけてきた画像を企業のSNSやWebサイトに使用したことで、意図せず著作権侵害となるリスクもあります。

もちろん、意図的に権利侵害などトラブルを起こそうとする人はいないでしょう。しかし、画像素材サイトの画像が元々有料画像素材サイトのものであったり、画像素材サイトごとに規定されている利用範囲を逸脱したり、意図せず無断転載や規約違反を行うことは十分考えられます。何かしらの画像を利用する立場・仕事に関わる従業員は画像利用と著作権のリテラシーが求められています。

▼【あわせて知りたい】公式SNS運用の炎上事例・リスク対策はこちら

画像素材サイト使用時の注意点

画像素材サイトには、画像使用時のルールや利用上の注意点などが必ずあります。使用前にチェックすべき2点を紹介します。

①利用規約の確認

一つ目は利用規約をよく確認しましょう。

利用規約はサービスを提供する事業者がユーザー向けにサービスの利用上のルールをまとめたものです。

フリー素材は文字通りの解釈では「無料で自由に利用できる素材」ですが、明確な定義はありません。フリー素材と記載してあっても著作権フリーとは限らず、たとえ使用料は無料でも、使い方を著作者が定めている場合などがあります。そのため、フリーと書かれていても文字通りに解釈するのではなく、利用規約の範囲内で自由に利用できる素材と考え、使用前に利用規約をよく確認することが大切です。

また、利用規約は画像素材サイトごとに内容が異なり、素材を使うには使用するサイトの規約に同意し遵守する必要があります。他の画像素材サイトでは問題がなかった使い方が、サイトによっては禁止となっているケースも多くあるため、以下のような項目は必ず確認する必要があります。

|

②よくある質問・ヘルプページの確認

2つ目はよくある質問やヘルプページをしっかり確認することです。

多くの画像素材サイトでは、よくある質問やヘルプページが用意されており、利用規約に記載されているが分かりにくい内容などは、よくある質問などに別でまとめられていることがあります。もし、よくある質問に当てはまらない場合はお問い合わせをして、事前に確認したうえで使用しましょう。

画像素材サイトの利用方法

画像素材サイトの利用方法はサイトによって異なります。自由に使用することができるものもあれば、利用するにあたって細かい制限があるサイトもあります。

以下は、特に注意しなければならないよくある制限の一例になります。

- サイト名記載必須

- クレジット表記必須

- 画像加工禁止

- トリミング禁止

- 商用利用不可

- 個人利用のみ可、商用利用は有料

このように無料で利用できたとしても商用利用できない場合や、画像の加工ができない場合もあります。商用利用可能であってもサイト名や著作者の名前を入れたり、事前にサイト運営者に連絡を取って許可をもらわなければいけなかったり、追加の手順が必要な場合なども多く存在します。

また、過去の判例などで賠償請求や外部指摘による企業の評判低下などのリスクを理解し、使用方法が不明確な場合は利用しないことをおすすめします。

▼【注意したい】SNSにおいてコンプライアンスリスクが生じるパターンはこちら

まとめ

企業のWebサイトやSNSなど、様々な場面で利用が進む画像素材ですが、「フリー素材」=「無料で自由に使っていい」ということではありません。フリー素材にも、元を辿れば著作権などの権利があり、多くは利用許諾があるうえで配布されています。そのため、フリー素材を利用する場合でも利用規約をしっかりと確認することが大切です。

また、自社で利用する場合だけでなく、SNS運用やWebサイト制作時に代理店に依頼するケースであっても、どの画像素材サイトの画像を利用しているのか、それらの利用方法は規約に準じているかなどの確認を行うことが必要です。

著作権などの問題は、見落としやすい一方で、知らなかったでは済ませられないトラブルに発展することが多くあります。特に炎上が身近になった昨今では、トラブル発覚の経緯によってネット上で担当者が批判を浴びるだけではなく、会社のリテラシーや信用を疑われてしまうことも大いにあり得ます。リスクを理解し日々の業務で気を付けておくことが大切です。

SNSリスク・炎上対策はエルテスへ

関連情報

〇関連資料

・公式SNS運用の3つの炎上パターンから学ぶ批判のポイントと対策

・CM・広告の6つの炎上パターンから学ぶ批判のポイントと対策

・企業の「SNS運用ルール」の目的や作り方は?必要性やルールの種類も解説