風評被害対策とは?企業の風評被害対策を状況別にわかりやすく解説

現代において、企業やブランドが直面する最も深刻なリスクの一つが「風評被害」です。SNSの台頭などの影響を受け、情報拡散力が極めて高まった今、根拠のない噂や誤情報は瞬く間に広がり、長年かけて築いた企業の信頼とブランドイメージが一瞬で崩れてしまいます。

この記事では、企業が風評被害対策として何をすべきかに焦点を当て、その重要性から、発生前・発生時・発生後という状況に応じた具体的な取り組みを詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.風評被害対策とは?

- 1.1.風評被害とは

- 1.2.風評被害が発生するメカニズム

- 2.風評被害対策を行う重要性

- 2.1.誹謗中傷と風評被害の違い

- 3.企業への風評被害がビジネスに及ぼす影響

- 3.1.既存顧客からの取引の減少

- 3.2.新規顧客獲得の難易度の上昇

- 3.3.株主や投資家からの批判と株価下落

- 3.4.ブランドイメージの低下

- 3.5.人材採用の難航

- 4.風評被害の主な種類

- 4.1.① サービス、商品への風評被害

- 4.2.② 企業活動への風評被害

- 4.3.③ 経営者への風評被害

- 5.企業が風評被害を受けた事例

- 6.企業が取るべき風評被害対策・対応3つ

- 6.1.【発生前】発生リスクを低減させる

- 6.2.【発生時】削除の依頼または法的手段

- 6.3.【発生後】評判を回復させる

- 7.風評被害対策サービスとは

- 8.風評被害対策サービスのメリットとは

- 8.1.企業の負担軽減

- 8.2.専門知識に基づく対策が可能

- 8.3.再発防止に強い

- 9.風評被害対策サービスを選ぶ際のポイント3選

- 9.1.強みやタイプで選ぶ

- 9.2.対応サイト・メディアを確認する

- 9.3.事前対策支援の有無

- 10.風評被害を未然に防ぎたい場合のおすすめサービス

- 11.風評被害を受けた場合に被害を最小化したい場合のおすすめサービス

- 12.風評被害で影響を受けた企業の評判を改善したい場合のおすすめサービス

- 13.まとめ

▶【お役立ち資料】Webデータを活用したリスクマネジメント取り組み事例7選

風評被害対策とは?

風評被害対策とは、事実に基づかない噂や誤情報から、人や企業の信頼や評判を守り、被害を防ぐための取り組みです。近年ではSNSなどの情報拡散力が大きく、ひとたび発生すれば信用を大きく損なう恐れがあるため、迅速で適切な対策が重要です。

風評被害とは

皆さんは、「風評被害」という言葉を聞くとどのようなことを思い浮かべるでしょうか。東日本大震災後の福島県への風評被害、新型コロナウイルスのクラスター発生店舗への風評被害などをニュースで目にした人も多いはずです。風評被害は、「私達個人、法人になんの前触れもなく、突然降り掛かってくる危機」です。

風評被害が発生するメカニズム

東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授の関谷直也氏がまとめた「風評問題のメカニズムとその対策」によると、風評被害は以下の3段階で進行するとされています。

- 集団的増幅:社会で不安が拡大していく段階

- 組織的増幅:負のスパイラル、少数意見の増幅

- 自己成就:払拭できない神話が「事実化」し定着

このように、根拠のない噂が発生・拡散し、最終的に事実のように認識されてしまうことで風評被害が生まれるとされています。

参考:関谷直也「風評問題のメカニズムとその対策 」

風評被害対策を行う重要性

風評被害を考えるにあたり、情報社会の発展は切っても切れない関係です。新聞やテレビなど日本中に瞬時に情報発信できるメディアに加えて、WebサイトやSNSなどで個人が容易に情報発信出来るようになり、情報の拡散能力は高まっています。

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大の最中に、WebやSNSを舞台に不確かな情報拡散が発生し、世界中で人々が不確かな情報を元に誤った行動を取り、命を落としてしまう事例も発生しました。WHOも、新型コロナウイルスの感染拡大だけでなく、これらのインフォデミック(情報の大流行)の発生に警鐘を鳴らしました。

つまり、デジタル化が進む中で、情報は拡散性を備え、影響力を持つようになってきています。そして、情報の中に存在する根拠のない噂や憶測が、ビジネス活動を行う企業や個人に大きな損害を与える危険性が高まっているといえます。まさに、風評被害はいつ迫りくるか分からないリスクの一つです。

誹謗中傷と風評被害の違い

「誹謗中傷」と「風評被害」は混同されがちですが、厳密には異なります。

- 誹謗中傷: 他人の悪口を言いふらすという「行為」を指します。

- 風評被害: 事実無根の情報が広まることで生じる「経済的・信用の被害」を指します。

事実無根の他人の悪口を言いふらされた結果生じた被害は、誹謗中傷の被害でもあり、風評被害でもあると言えます。

企業への風評被害がビジネスに及ぼす影響

不確かな情報による風評被害は、企業活動に多大な影響を及ぼす可能性があります。

既存顧客からの取引の減少

風評被害は、企業が長年かけて築いてきた信頼関係に直接的な悪影響を及ぼします。既存顧客に「この企業と取引を続けても大丈夫か」という不安を抱かせ、最悪の場合、契約解除や取引停止に繋がります。

新規顧客獲得の難易度の上昇

SNSを含むネット上やで「対応が遅い」「品質が悪い」といった企業のネガティブな情報が広まると、潜在顧客からは「信頼できない企業」と見なされ、購入意欲が低下します。結果として、たとえ製品やサービスが優れていても、新規顧客の離脱率が増加し、広告費をかけても効果が出にくくなってしまいます。

株主や投資家からの批判と株価下落

風評被害が上場企業の信用低下につながり、少数の口コミや匿名の投稿であっても、株主の不信感を招き、株式売却による株価の急落や市場での地位低下といった経営リスクを引き起こす可能性があります。

ブランドイメージの低下

風評被害によって失われたブランドイメージを回復するのは困難であり、事実無根であってもネガティブな印象が、消費者に残り続けることがあります。一度低下してしまったブランドイメージの回復には多大な時間とコストが必要になります。

人材採用の難航

採用活動におけるネガティブな口コミは、応募の減少や内定辞退などの機会損失の増加を招きます。「残業が多い」「昇給が見込めない」といったネガティブな意見は、求職者の応募意欲を低下させ、辞退につながる可能性が高まります。結果として採用活動が長期化し、求人費用や面接調整にかかるコストが増大してしまいます。

これらの影響は、直接的に風評被害であると特定することができないケースもあります。企業が一生懸命に営業・マーケティング活動、採用活動を強化しても、風評の影響を受けて、成果に繋がらないというケースも往々にしてあります。自社が風評被害を受けていないかアンテナを張っておくことも、企業成長を実現するために必要なことと言えます。

風評被害の主な種類

企業が受ける風評被害は多岐にわたりますが、影響範囲によって過去の事例を参考に以下の3つの種類に分類して紹介します。

① サービス、商品への風評被害

- 製品不良、原材料偽装事件が発生し、自社の他製品にも疑惑の目が向けられる

- 事実無根の情報から、金融機関の信用不安、取り付け騒ぎが発生し、預金高が減少する

② 企業活動への風評被害

- 従業員のSNSの不適切投稿から、コンプライアンス意識を指摘される

- 執拗な営業電話を行う企業であると、Web上に書き込まれてしまう

③ 経営者への風評被害

- 経営者が反社会的勢力と関係性があると噂される

- 経営者と同姓同名の犯罪者が存在し、犯罪者の企業であるとWeb上で記事にされる

上記の分類はそれぞれ相互に影響することもあります。サービス・商品の風評被害をきっかけに、企業活動自体への悪意のある批判や経営者の事実無根の情報の拡散などに繋がる恐れがあります。

▶【お役立ち資料】ネット上の風評被害が企業の採用活動に与える影響と対策

企業が風評被害を受けた事例

風評被害は、自社に関係ない出来事や事実と異なる情報から生じることもあります。例えば、以下2つの事例が挙げられます。

同名企業による風評被害の事例

一つ目の事例は、同じ社名を持つ別の企業と間違われたことによる風評被害です。被害を受けた企業は、まったく無関係であるにもかかわらず、誤った認識によって風評が広がってしまいました。

当時、別の地域にある同名企業で製品に関する問題が報道され、大きな注目を集めていました。その影響で、社名が同じだった別の企業に問い合わせや批判が集中したといわれています。

誤解が広がるのを防ぐため、企業側は自社と同名の別会社が存在すること、そして無関係であることを公式に発信しました。

ネット上の虚偽情報による風評被害の事例

二つ目の事例は、インターネット上に流れた虚偽情報による風評被害です。ある有名企業が主力商品の提供を中止するという、事実無根の情報が掲示板やSNSを通じて急速に拡散し、消費者の間で混乱を招きました。

企業側はすぐに、情報が誤りであることと、通常通り商品を提供している旨を公式に発信しました。さらに、風評被害を払拭するために、積極的な情報発信やプロモーションを実施し、顧客の信頼回復に努めたといわれています。

企業が取るべき風評被害対策・対応3つ

風評被害に直面した際、企業は以下の3つのフェーズで的確な風評被害対策を速やかに進める必要があります。

【発生前】発生リスクを低減させる

風評被害対策のやるべきことの一つとして、リスクを最小限にすることが重要です。具体的には、会社の従業員や退職者から自社の風評被害に繋がる情報を発信させないこと、あるいは、誤解を招く情報を発信させないようにしましょう。そのために、コンプライアンス研修などの教育とルールの策定・浸透を徹底することが大切です。

【発生時】削除の依頼または法的手段

ネットやSNSで悪質な投稿や噂が広がり、その出どころが特定できる場合には、該当メディアやサイトに違法な投稿であることを指摘し、削除を依頼することが挙げられます。削除が難しい場合や、明らかに名誉毀損と判断される場合には、弁護士のサポートを受けて法的措置や損害賠償請求も検討しましょう。

【発生後】評判を回復させる

最後に、評判を回復させるための取り組みも欠かせません。風評被害による誤解を解消するだけでなく、失った信頼を取り戻すために、公式の声明や訂正の発表、積極的な正しい情報発信などの対応を進めましょう。また、顧客からの質問や意見に真摯に答えるなど、誠実な対応も評判を回復させるためには重要です。

風評被害対策サービスとは

風評被害対策サービスは、ネットやSNS上の悪質な噂や誤情報によって生じる風評被害に対し、速やかに対応を支援するサービスです。

風評被害対策サービスのメリットとは

風評被害対策サービスは、ネットやSNS上の悪質な噂や誤情報によって生じる風評被害に対し、速やかに対応を支援するサービスです。

・企業の負担軽減

・専門知識に基づく対策が可能

・専門知識に基づく対策が可能

企業の負担軽減

風評被害が発生したとき、内部対応で完結させると、多くのリソースを割く必要があり、他の業務に支障をきたすだけでなく、確実な効果が得られるとも限りません。風評被害対策サービスを活用すれば、新たなWebサイトやSNSへの悪質な書き込みの早期発見や、迅速な対応が可能です。また、対策状況の報告や施策管理をしてくれるサービスであれば、より負担を減らすことが期待できます。

専門知識に基づく対策が可能

風評被害への対処には、法的な知識や各メディアの利用規約の理解が必要な場面も多く、不適切な対応は被害を拡大させるリスクがあります。場合によっては、不適切な対応がSNSに公開され炎上する恐れもあります。経験豊富な専門家に任せれば、状況を見極め適切な対策を講じることができます。

再発防止に強い

風評被害に対する自社の対策は一時的な対処に留まりがちです。時間が経つと被害が薄れる場合もありますが、再発リスクもゼロではありません。風評被害対策サービスの活用は、被害への対応に加え、情報発信のルール策定や従業員教育など企業内部の再発防止の指導や体制づくりも実施が期待できます。その場の対処にせず、継続して対策することが重要です。

風評被害対策サービスを選ぶ際のポイント3選

風評被害対策サービスを選ぶときには、企業が抱えるリスクや課題に合ったサービスを見極めることが重要です。サービスごとに強みや特徴が異なるため、選択を誤ると効果が十分に発揮されない可能性があります。自社の状況に合わせた対策と対応を支援するサービスを選びましょう。

強みやタイプで選ぶ

風評被害対策サービスは、大きく分けて4つのタイプがあります。

・評判改善に特化したタイプ

風評被害が発生したとき、ネット上にポジティブな情報を優先して表示し、誤った情報を検索結果から目立たなくするサービスです。法的措置までは検討していないものの、評判を改善したいときにおすすめします。

・弁護士連携で削除まで支援するタイプ

名誉毀損など悪意のある投稿に対して、弁護士が削除依頼や損害賠償請求など法的措置を迅速にサポートするサービスです。法的対応が求められる深刻なときに適しています。

・事前対策を強化するタイプ

風評被害のリスクを未然に防ぐため、ルールや体制づくりをサポートするサービスです。悪意ある情報が拡散されにくい環境を整えるときに役立ちます。

・SNS監視ツールを利用するタイプ

ネットやSNSを監視し、風評被害になり得る不適切な情報を早期発見し、未然防止するためのサービスです。問題が拡大する前に対策が打てることが特徴です。

自社の状況や求める対策レベルに応じて、最も適したサービスを比較・検討し、リスクに備えましょう。

対応サイト・メディアを確認する

風評被害は、どのメディアで発生するか予測が難しいため、対策サービスがどのサイトやメディアに対応しているかを事前に確認することが重要です。たとえば、SNSのなかでもX(旧Twitter)やInstagramといった主要メディアに特化したものから、掲示板やブログまで対応するサービスまで、範囲は様々です。

企業側でリスクを抱える特定のメディアがある場合には、それに対応しているサービスを選ぶことが重要です。対応範囲が広いサービスを選べば、予想外のメディアでの被害にも柔軟に対処ができるため、安心感が高まります。

事前対策支援の有無

風評被害対策サービスを選ぶ際は、「従業員による不用意な投稿を防ぐ」ための事前対策支援が含まれているかが重要です。

SNS利用に関するルール策定やSNS研修などの支援があることで、企業全体のリスク管理が強化され、炎上やトラブルの発生リスクを大幅に低減できます。

風評被害を未然に防ぎたい場合のおすすめサービス

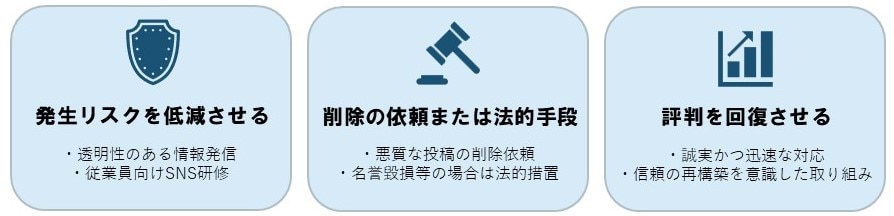

【発生リスク低減】ソーシャルメディアポリシー等のルール策定

風評発生源の一つにSNSが挙げられます。そこで、SNSに関する企業の立場や考え方を示すソーシャルメディアポリシーや、従業員がプライベートを含む場面でどのようにSNSを活用すべきかをまとめたソーシャルメディアガイドライン、公式SNSアカウントの運用担当者が運用時に守るべき内容を定めた公式SNS運用ガイドラインを策定し、問題行動を未然に防止するためのルール策定を支援します。

風評発生源の一つにSNSが挙げられます。そこで、SNSに関する企業の立場や考え方を示すソーシャルメディアポリシーや、従業員がプライベートを含む場面でどのようにSNSを活用すべきかをまとめたソーシャルメディアガイドライン、公式SNSアカウントの運用担当者が運用時に守るべき内容を定めた公式SNS運用ガイドラインを策定し、問題行動を未然に防止するためのルール策定を支援します。

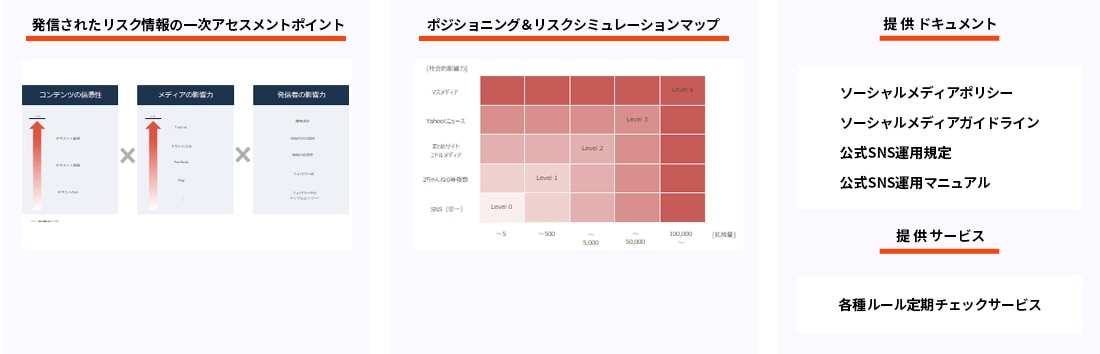

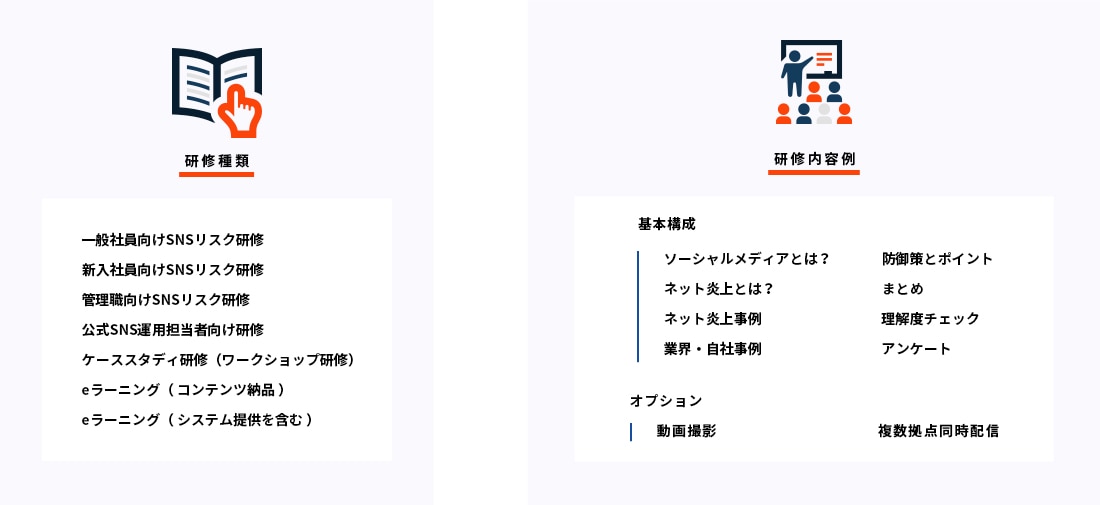

【発生リスク低減】アルバイトを含む従業員へのSNS教育徹底

ルールを策定しただけでは、風評被害を未然に防ぐ体制として、まだまだ改善の余地があります。アルバイト、新入社員、管理職などのそれぞれの目線に合ったルールを落とし込むための教育を定期的に行うことで、ルールの浸透に繋がります。学習の手法としては、E-learningなどを用いて行うケースもあります。

ルールを策定しただけでは、風評被害を未然に防ぐ体制として、まだまだ改善の余地があります。アルバイト、新入社員、管理職などのそれぞれの目線に合ったルールを落とし込むための教育を定期的に行うことで、ルールの浸透に繋がります。学習の手法としては、E-learningなどを用いて行うケースもあります。

▶【お役立ち資料】SNSリスク研修成功のための3つのポイント

風評被害を受けた場合に被害を最小化したい場合のおすすめサービス

【被害最小化】ネット炎上発生時の危機管理体制整備

ネット炎上が発生した場合、刻一刻と状況は変化しています。1時間後には、拡散が大きく進んでいるケースもあります。有事の際は、問題の原因となった部署(製品不良は品質管理部門、労務問題は人事部門等)、広報部門などが連携し、横断的な物事の判断が必要になります。その際、誰に判断を仰げばいいのか、何を基準に意思決定するのか、いつ経営陣に報告が必要なのか等のエスカレーションフローを決めておくことが、早期対応に繋がり、ひいては損害の最小化にも繋がります。クライシス対応が評価を受けるケースでは、どれだけ事前準備を行っているかに依存します。

ネット炎上が発生した場合、刻一刻と状況は変化しています。1時間後には、拡散が大きく進んでいるケースもあります。有事の際は、問題の原因となった部署(製品不良は品質管理部門、労務問題は人事部門等)、広報部門などが連携し、横断的な物事の判断が必要になります。その際、誰に判断を仰げばいいのか、何を基準に意思決定するのか、いつ経営陣に報告が必要なのか等のエスカレーションフローを決めておくことが、早期対応に繋がり、ひいては損害の最小化にも繋がります。クライシス対応が評価を受けるケースでは、どれだけ事前準備を行っているかに依存します。

▶【体制構築支援】危機管理体制構築支援サービスの詳細はこちら

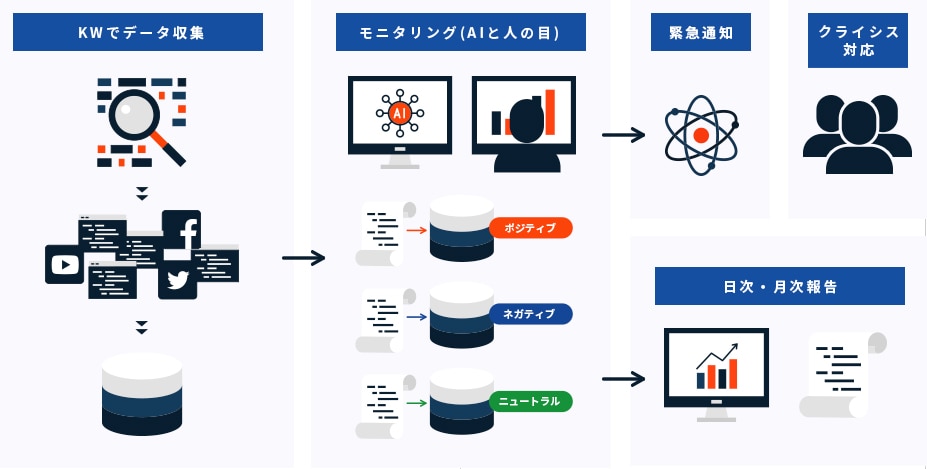

【被害最小化】自社のリスク情報をモニタリング

SNSを含むWeb上での風評被害に繋がりうる投稿をモニタリングします。リスク投稿を早期に検知することで、早期に対応することが出来ますし、大きな炎上に繋がらなくとも、ヒヤリハット事象を知り、今後の対策に活用することも出来ます。企業にとって、予期せぬ情報や噂がSNSに発信されているケースもあり、Web上のモニタリングからリスクを早期に検知することが、被害の最小化に繋がります。

SNSを含むWeb上での風評被害に繋がりうる投稿をモニタリングします。リスク投稿を早期に検知することで、早期に対応することが出来ますし、大きな炎上に繋がらなくとも、ヒヤリハット事象を知り、今後の対策に活用することも出来ます。企業にとって、予期せぬ情報や噂がSNSに発信されているケースもあり、Web上のモニタリングからリスクを早期に検知することが、被害の最小化に繋がります。

▶【リスク検知】Webリスクモニタリングサービスの詳細はこちら

風評被害で影響を受けた企業の評判を改善したい場合のおすすめサービス

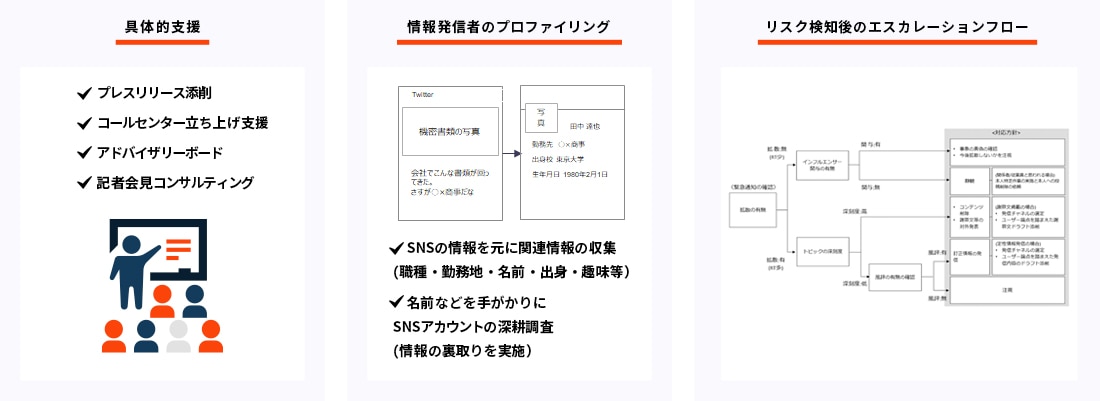

【早期の評判回復】論調を把握したクライシス対応

風評被害に繋がりうるリスク投稿を発見した場合、第一にリスクアセスメントを行うことが重要です。情報が事実であるのか、どのような人たちが敏感に反応しているのかなどを総合的に判断し、ビジネスに与える影響と最適な対処方法を行うことが必要です。

風評被害に繋がりうるリスク投稿を発見した場合、第一にリスクアセスメントを行うことが重要です。情報が事実であるのか、どのような人たちが敏感に反応しているのかなどを総合的に判断し、ビジネスに与える影響と最適な対処方法を行うことが必要です。

風評被害に繋がらないように、正しい情報や企業の立場などについて、プレスリリースやSNSの公式アカウントなど最適な場所で最適な内容の情報発信を行う必要があります。場合によっては、パートナー企業とともに対応窓口の設置や謝罪会見のサポートも行います。エルテスは、SNS上の論調を把握しながら、適切なクライシスコンサルティングを提供することが強みです。

▶【リスク対応】クライシスコンサルティングサービスの詳細はこちら

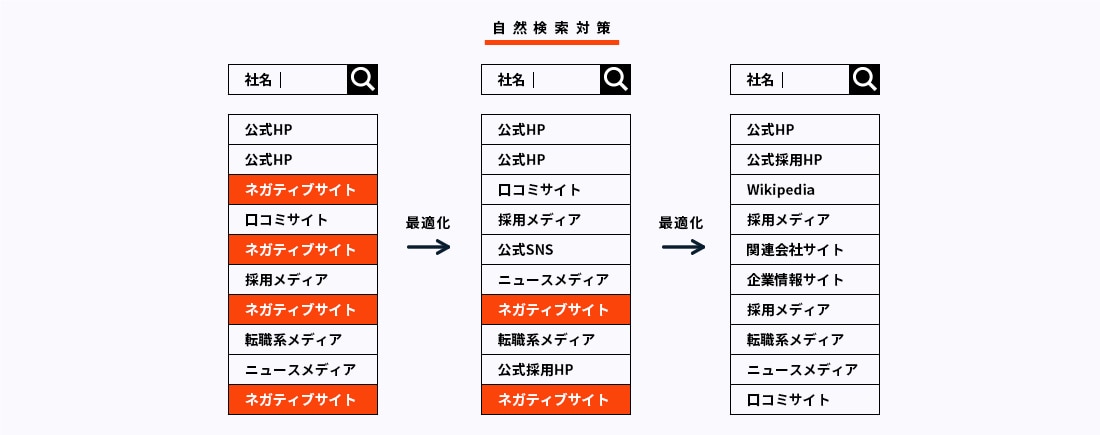

【早期の評判回復】毀損したブランドイメージを是正

リスク事象の炎上対応が一段落した上で、今後どのようにブランドイメージを回復させ、顧客を含むステークホルダーの関係性を再構築するかが重要になります。長期的な目線で、風評被害に繋がりにくい企業を目指し、顧客とのコミュニケーションを強化することを目的に、検索エンジン上での正しい情報発信を強化するコンサルティングも実施します。

まとめ

企業にとって風評被害は、いつ企業に襲いかかってくるか分かりません。2007年以降、風評被害対策を行っている弊社としても、風評被害対策において、「これだけやれば大丈夫」と言えるものではありません。しかし、適切な対策と速やかな対応により、その被害を最小限に抑え、企業の信頼を守ることは可能です。様々な観点から包括的に風評被害対策を講じることが、企業をリスクから守る上で重要です。

エルテスでは、ネット上で風評被害が発生した際に、ビジネス活動の被害を最小化するための支援だけでなく、風評被害の発生リスクを低減させることや、風評被害が発生後に早期の評判回復を行う支援まで、企業のフェーズ・状況に応じた必要な対策が可能です。自社に必要な対策がわからない場合でもお気軽にご相談ください。

風評被害対策は、エルテスへ